Réduire les risques des projets pour maximiser les chances de succès

Ce chapitre propose une méthodologie complète pour la gestion des risques des projets. Les premières leçons explicitent clairement les notions fondamentales comme le risque lui-même et les facteurs de risque.

Ce chapitre propose une méthodologie complète pour la gestion des risques des projets. Les premières leçons explicitent clairement les notions fondamentales comme le risque lui-même et les facteurs de risque.Sont abordées ensuite les fondements psychologiques et organisationnels, comme l'attitude irrationnelle des individus face au danger et les mécanismes de décision aberrants.

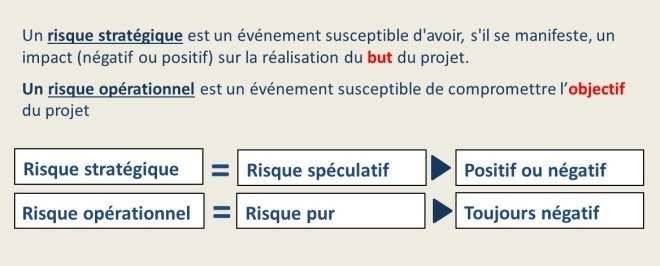

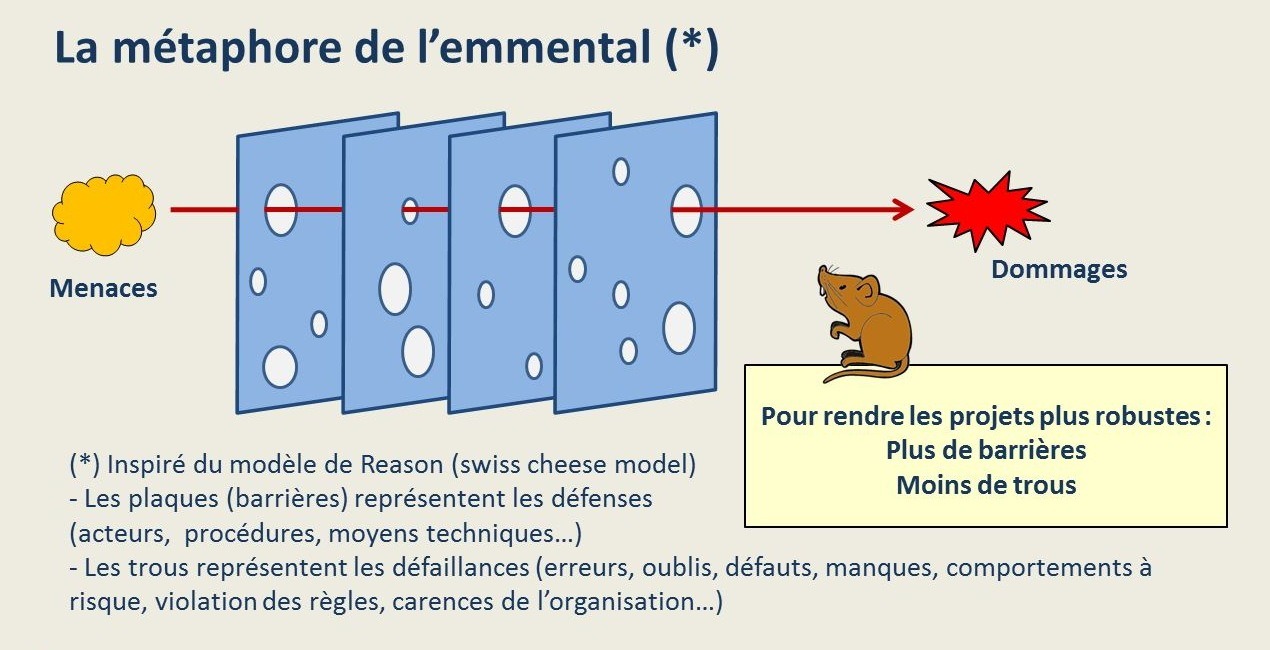

Les leçons suivantes mettent en évidence la différence fondamentale entre le risque stratégique lié au but et le risque opérationnel lié à l’objectif. Pour une gestion efficace, elles montrent l'importance de débuter avec une structure de projet robuste (planning clair, budget solide et chef de projet légitime) et d’utiliser des méthodes d'identification rigoureuses, notamment l'exploitation du retour d’expérience.

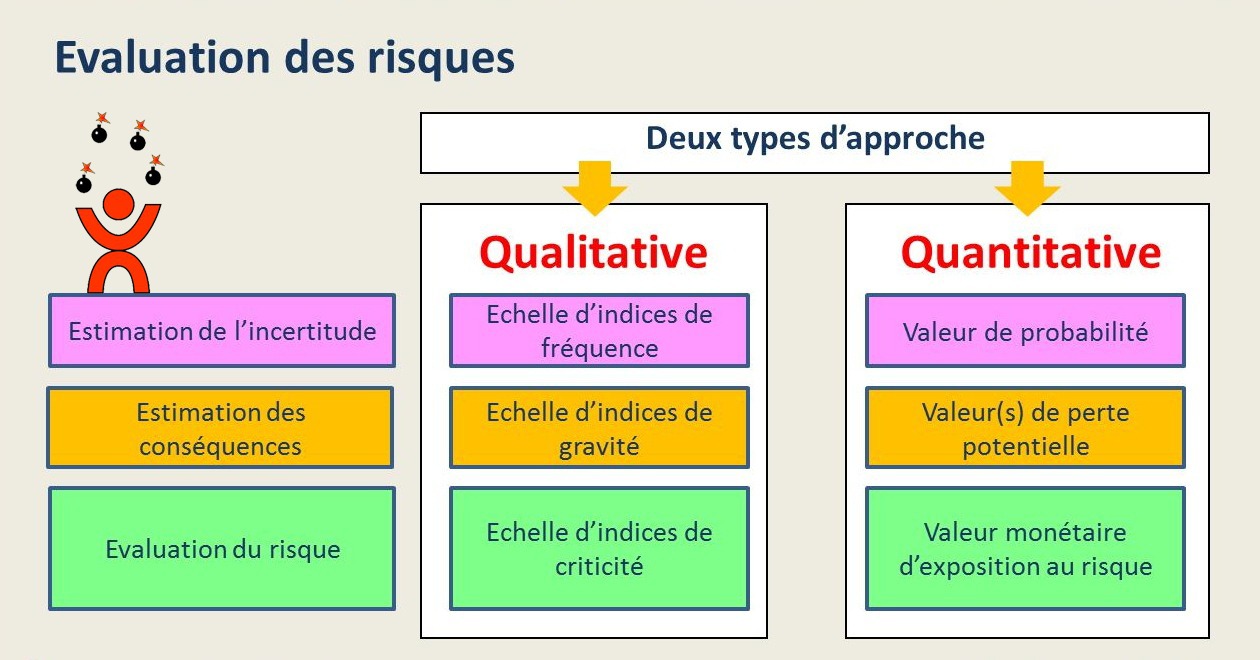

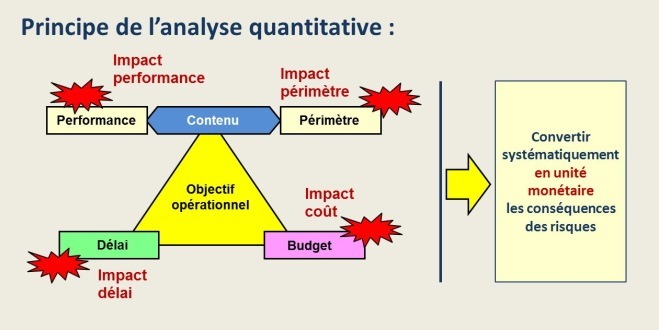

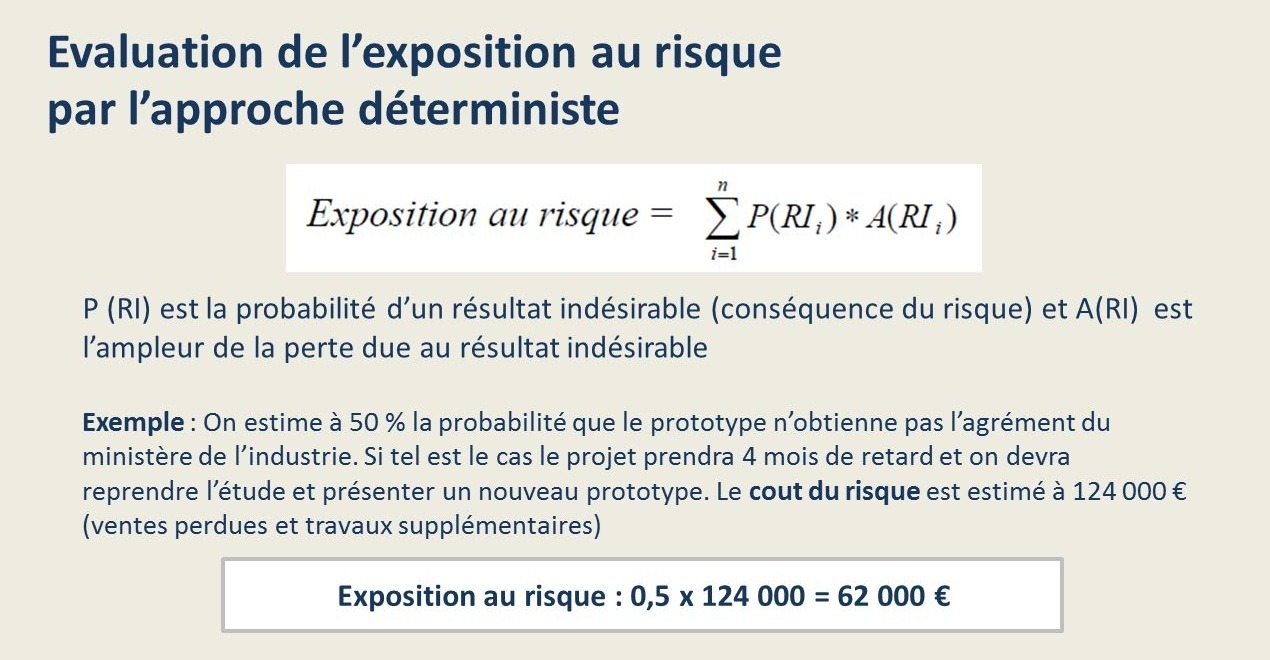

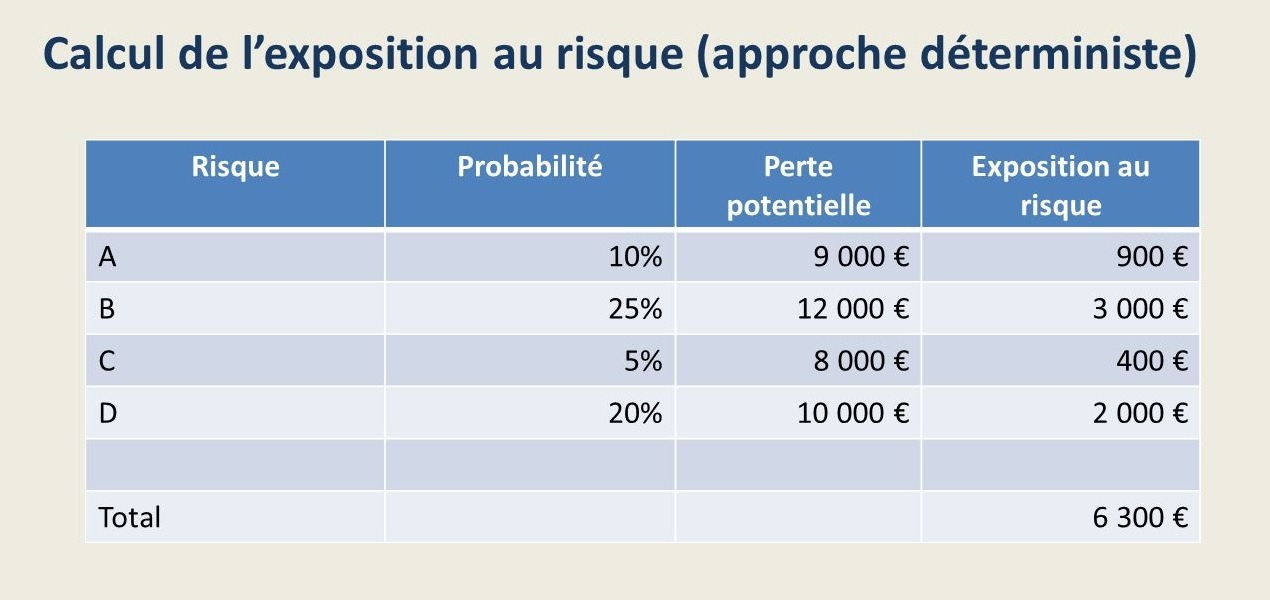

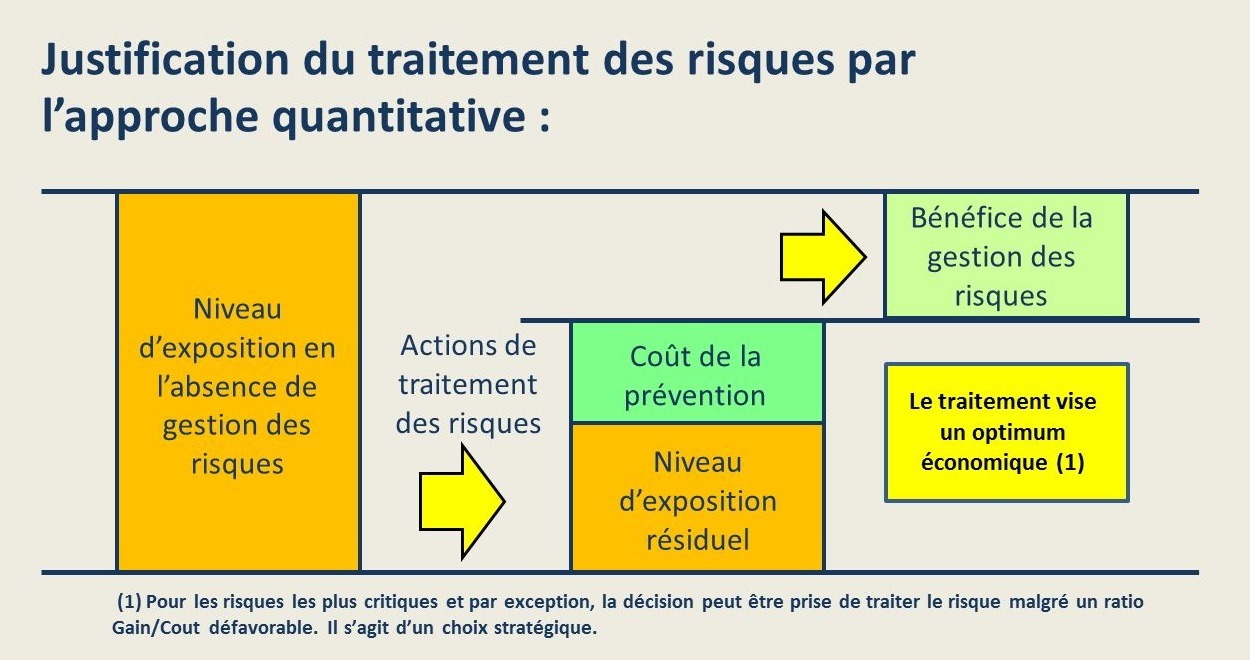

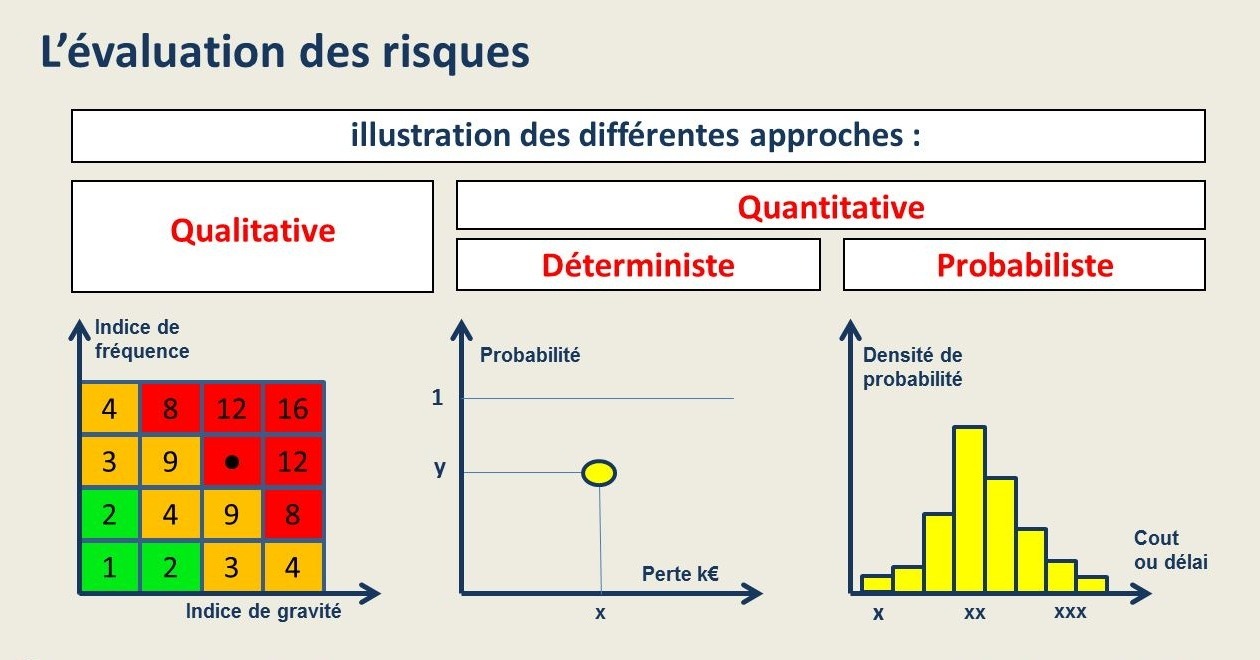

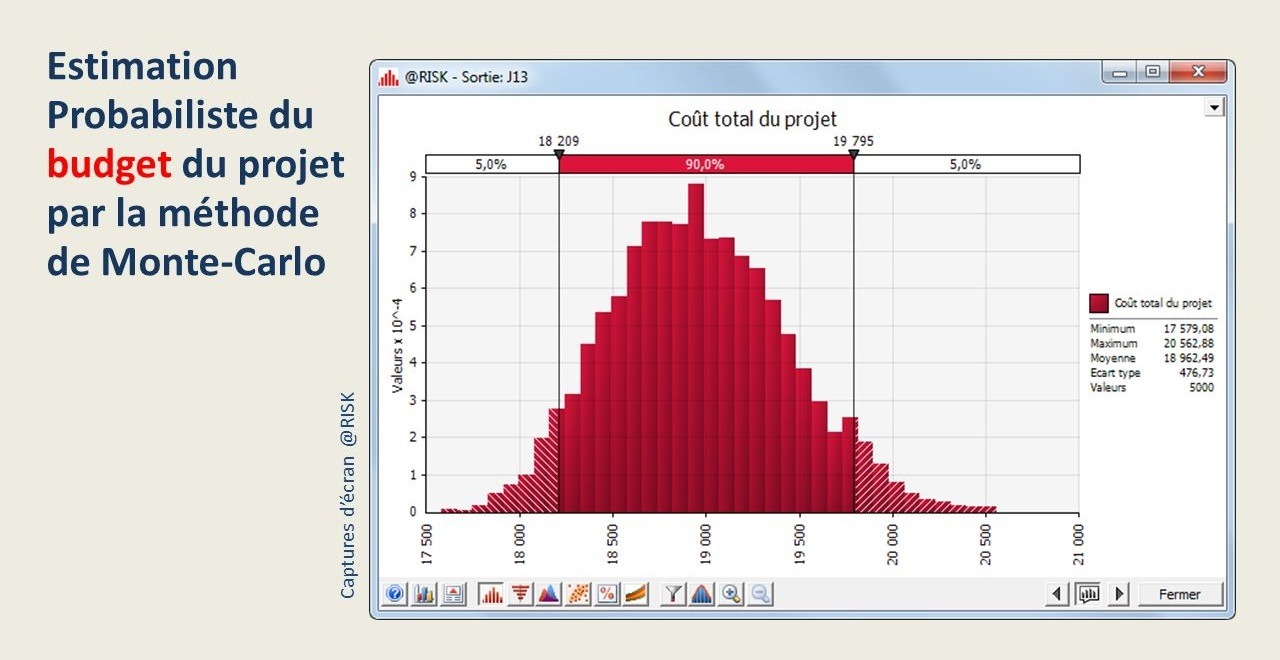

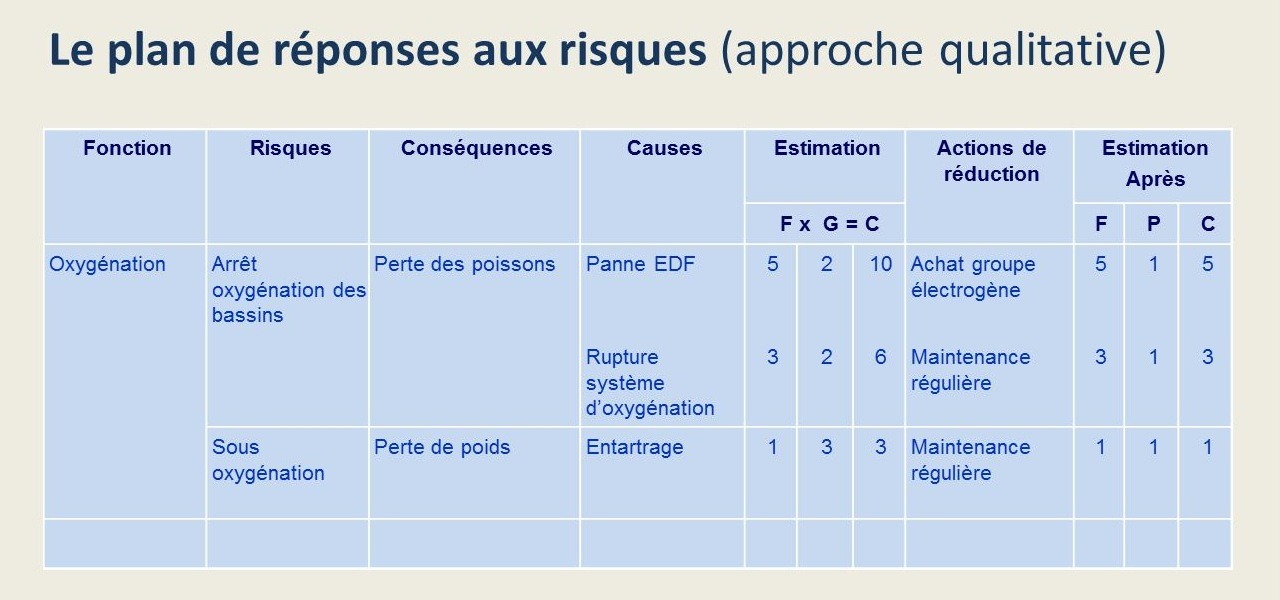

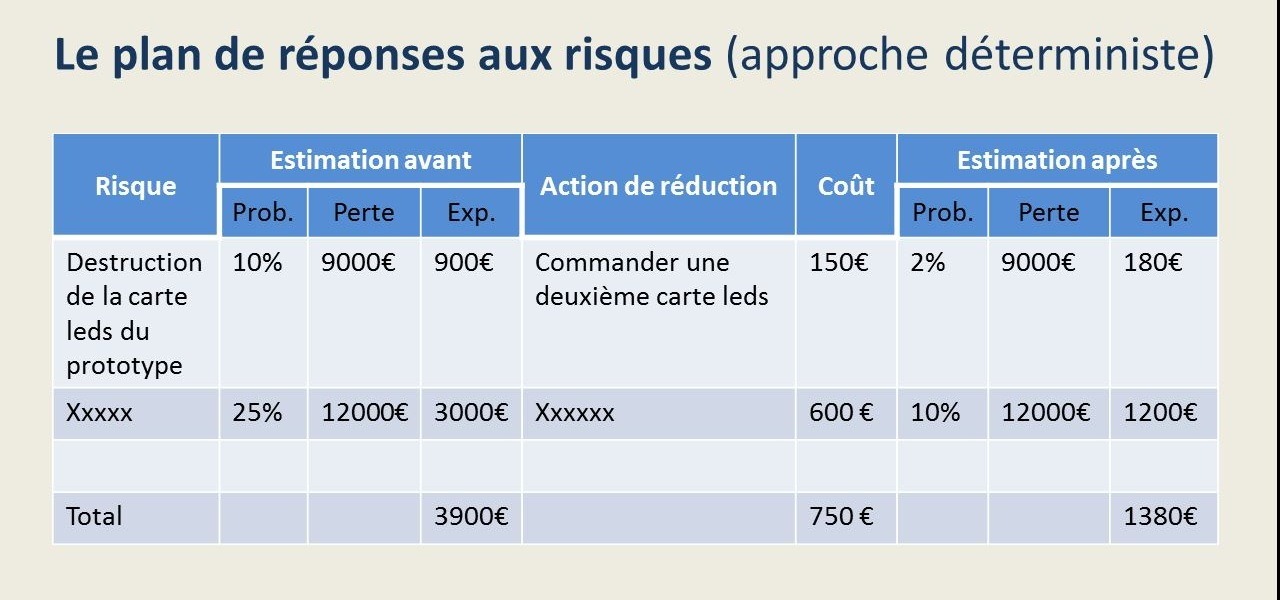

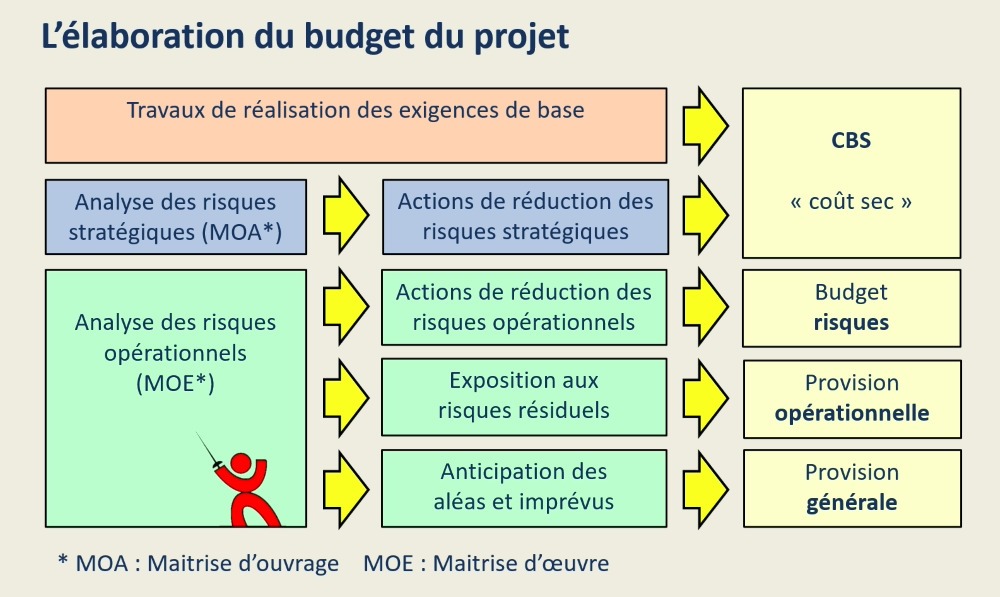

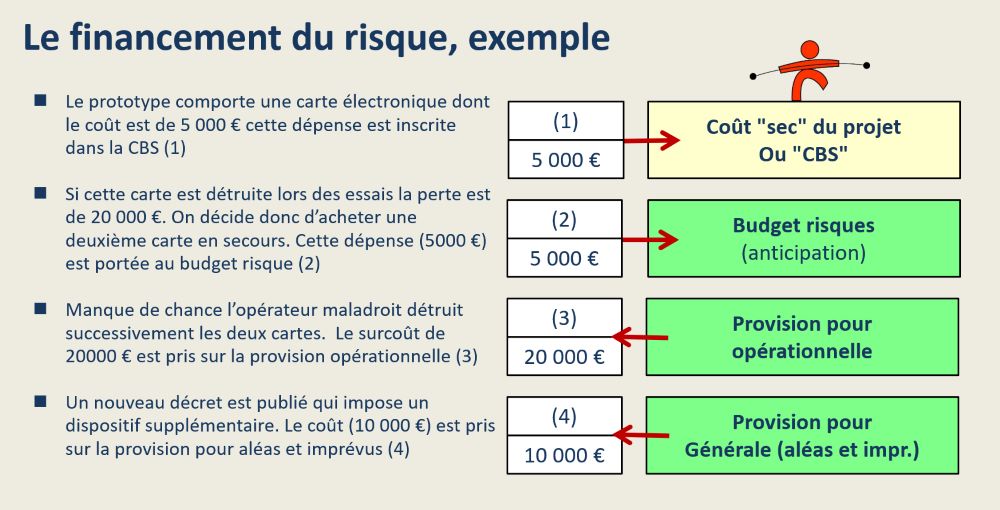

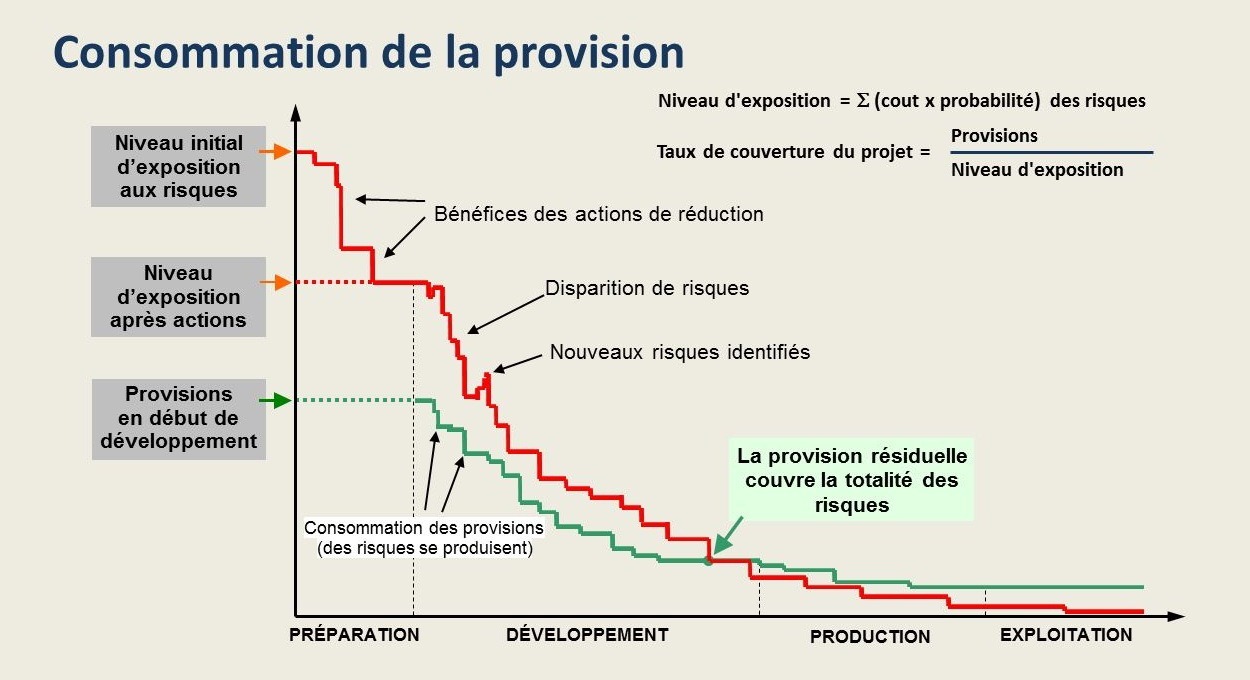

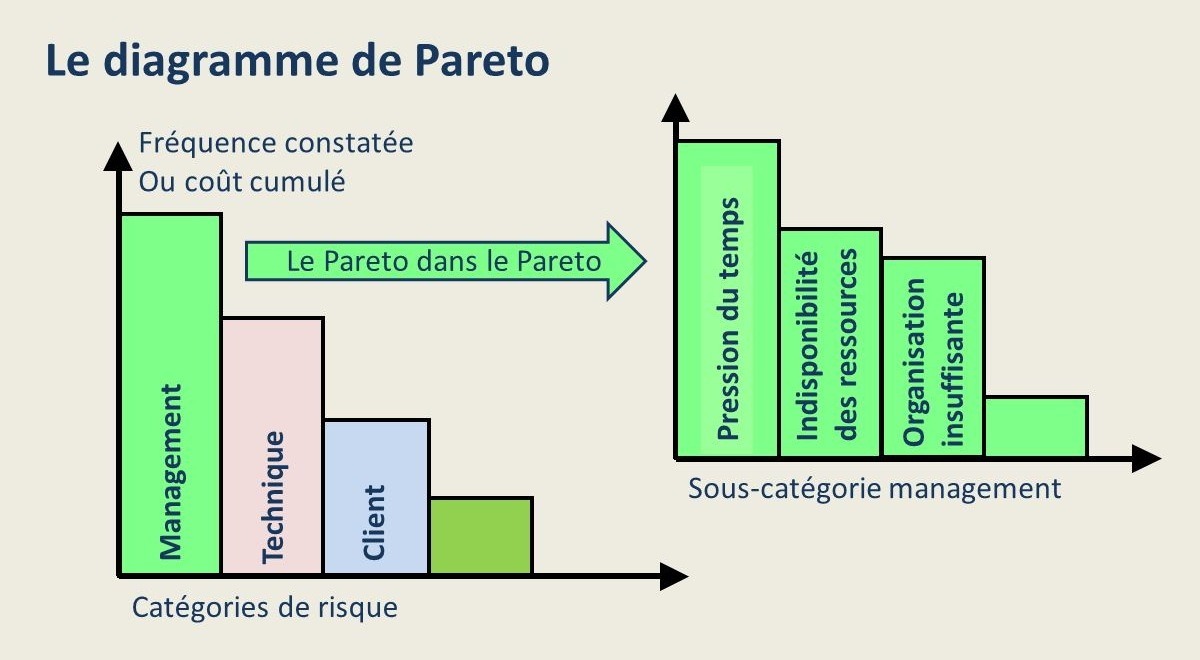

Sont présentées ensuite deux grandes approches d’évaluation : l’approche qualitative, qui hiérarchise les menaces via l'indice de criticité (Fréquence x Gravité), et l’approche quantitative, qui évalue l'exposition au risque pour déterminer les montants financiers à provisionner.

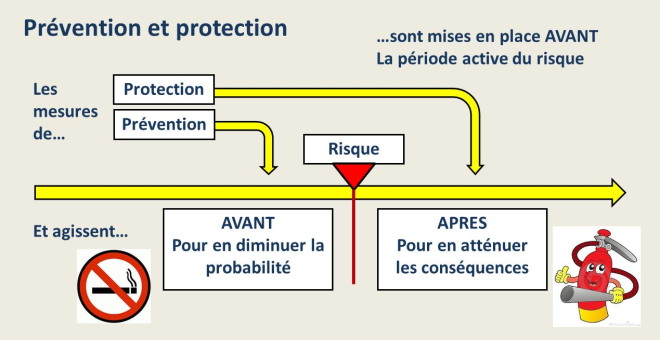

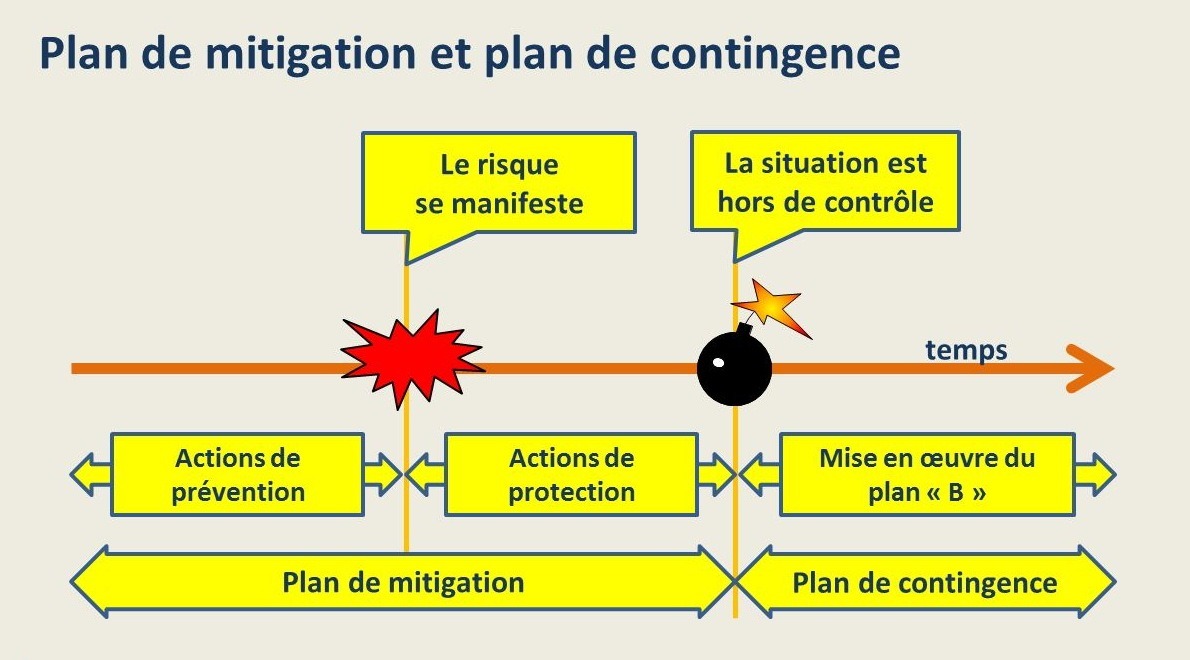

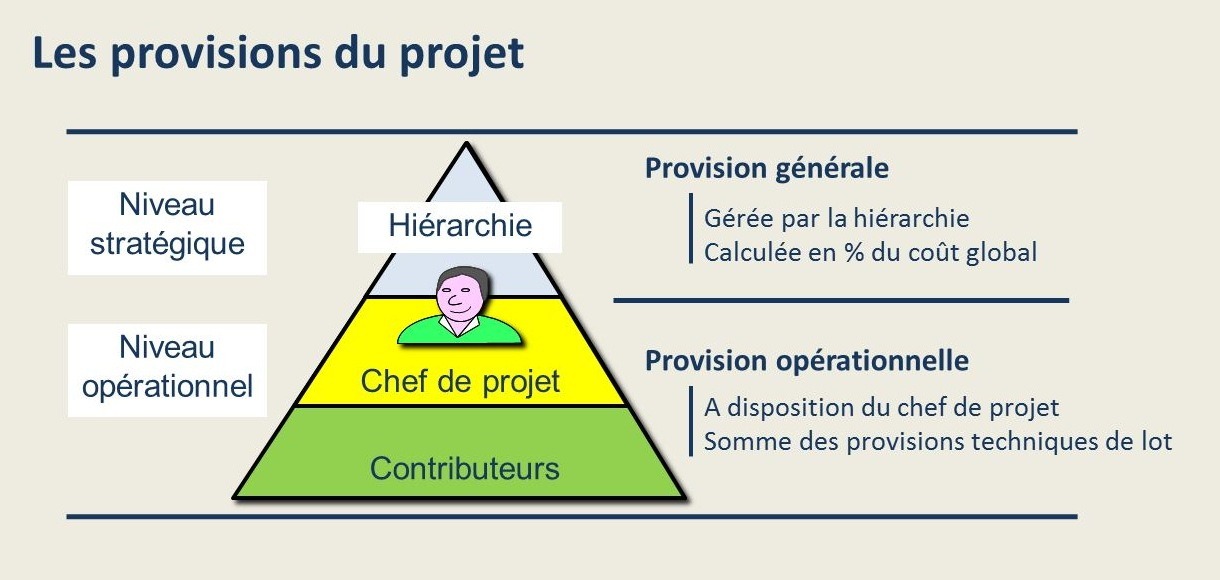

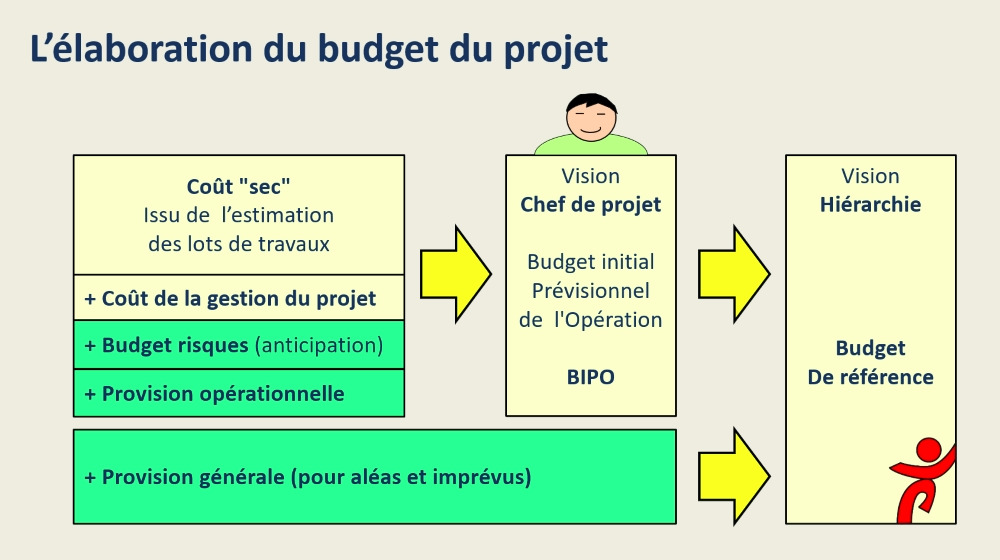

Sont exposées également les stratégies de traitement des risques allant du refus et du transfert à la réduction par des mesures de prévention ou de protection, toutes financées via un budget risques dédié. Sont décrites également les méthodes de calcul des provisions (provision pour risques résiduels et provision pour aléas).

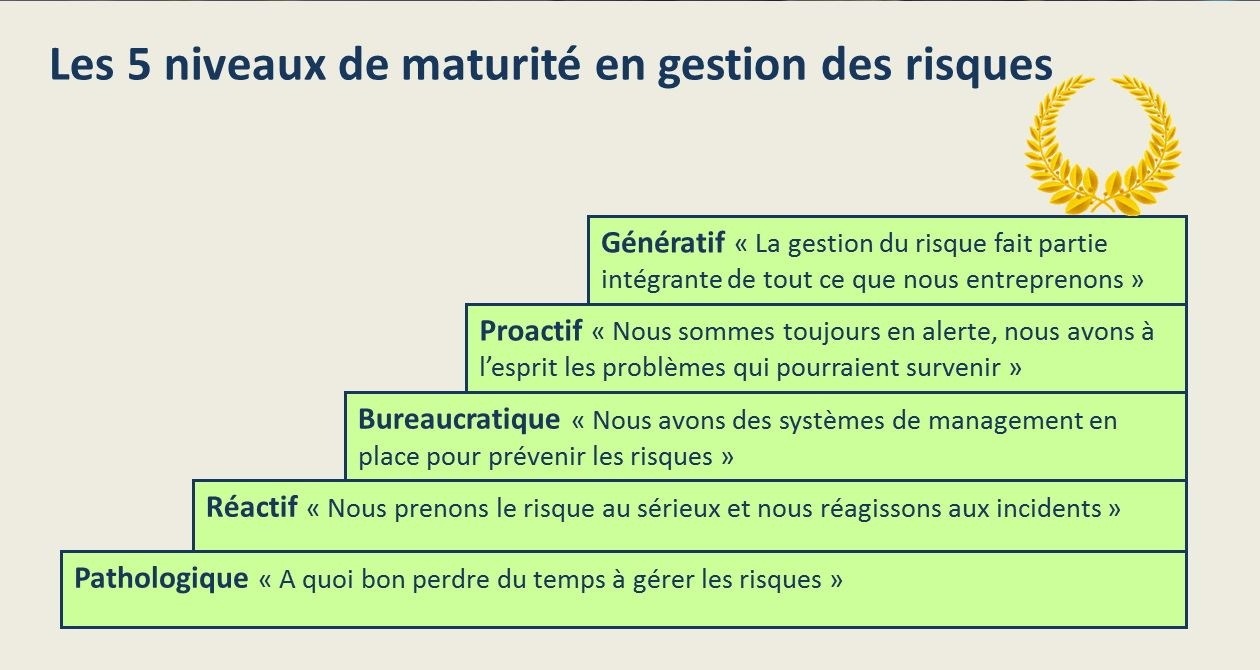

Le chapitre se termine par la description des processus de capitalisation (retour d'expérience ou REX) et d'amélioration continue du processus de gestion de projet, par l'atteinte progressive des cinq niveaux de maturité en gestion des risques.

Le résumé du chapitre en vidéo

Cliquez sur la barre de titre pour voir le contenu de la leçon

- Le comportement humain face au risque

- La gestion du risque et son vocabulaire

- Sécurité versus sureté

- Définition du risque

- Danger, cible et situation dangereuse

- Facteurs de risque et facteurs de sécurité

- Notion de zone critique

- Le mécanisme du risque

- Notion de chaine causale

- De la chaine causale au diagramme papillon

- Calculer la probabilité du risque

Le comportement humain face au risque

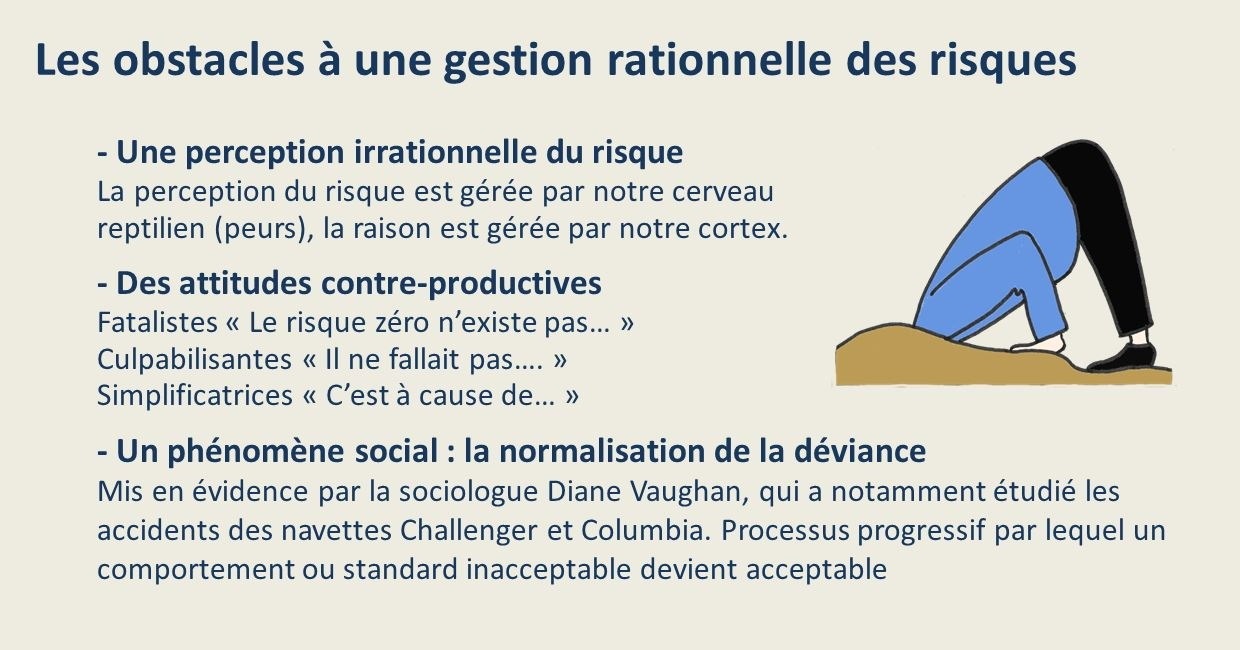

Ce qui surprend le plus lorsqu’on aborde ce sujet avec méthode, c’est l’attitude irrationnelle des individus (y compris les managers) vis à vis du risque. Probablement ceci est-il dû au fait que notre perception du risque est gérée par notre cerveau reptilien. L’attitude du grand public vis à vis du risque est le plus souvent faite de fatalisme, de phobies et d’une recherche obsessionnelle de la sécurité absolue. L’approche du risque par les politiques est quant à elle plus orientée vers l’exploitation des catastrophes qui surviennent que vers la prévention de celles à venir. Quant aux médias, ils fonctionnent dans l’immédiateté, l’émotion et la simplification. Exactement l’inverse de l’approche professée dans ce chapitre. Ajoutons à ce triste constat que les sources d’information fiables et claires sur la théorie du risque sont quasi inexistantes, en librairie comme sur le net. Pourtant, une approche rationnelle du risque est non seulement possible mais pratiquée avec succès par des milliers de professionnels.

Ce qui surprend le plus lorsqu’on aborde ce sujet avec méthode, c’est l’attitude irrationnelle des individus (y compris les managers) vis à vis du risque. Probablement ceci est-il dû au fait que notre perception du risque est gérée par notre cerveau reptilien. L’attitude du grand public vis à vis du risque est le plus souvent faite de fatalisme, de phobies et d’une recherche obsessionnelle de la sécurité absolue. L’approche du risque par les politiques est quant à elle plus orientée vers l’exploitation des catastrophes qui surviennent que vers la prévention de celles à venir. Quant aux médias, ils fonctionnent dans l’immédiateté, l’émotion et la simplification. Exactement l’inverse de l’approche professée dans ce chapitre. Ajoutons à ce triste constat que les sources d’information fiables et claires sur la théorie du risque sont quasi inexistantes, en librairie comme sur le net. Pourtant, une approche rationnelle du risque est non seulement possible mais pratiquée avec succès par des milliers de professionnels. Le sociologue Français Christian Morel a écrit quatre livres sur un même sujet : les décisions absurdes. Il a étudié des erreurs aux conséquences dramatiques comme l’échec de l’invasion de Cuba par les américains en 1961, plusieurs accidents d’avions commerciaux et les accidents des navettes spatiales américaines, mais aussi des échecs de petite ampleur comme il s’en produit dans nos organismes. Il a mis en évidence les mécanismes par lesquels des groupes d’individus rationnels, éduqués, intelligents, sérieux et dévoués arrivent à prendre des décisions absurdes.

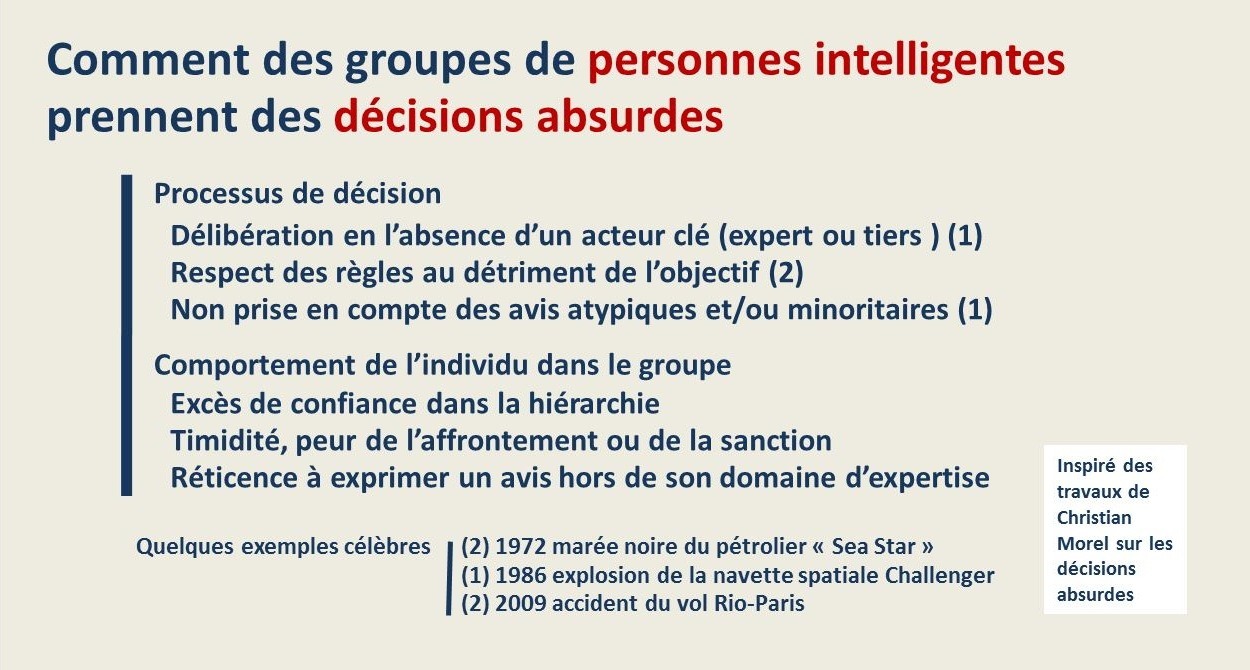

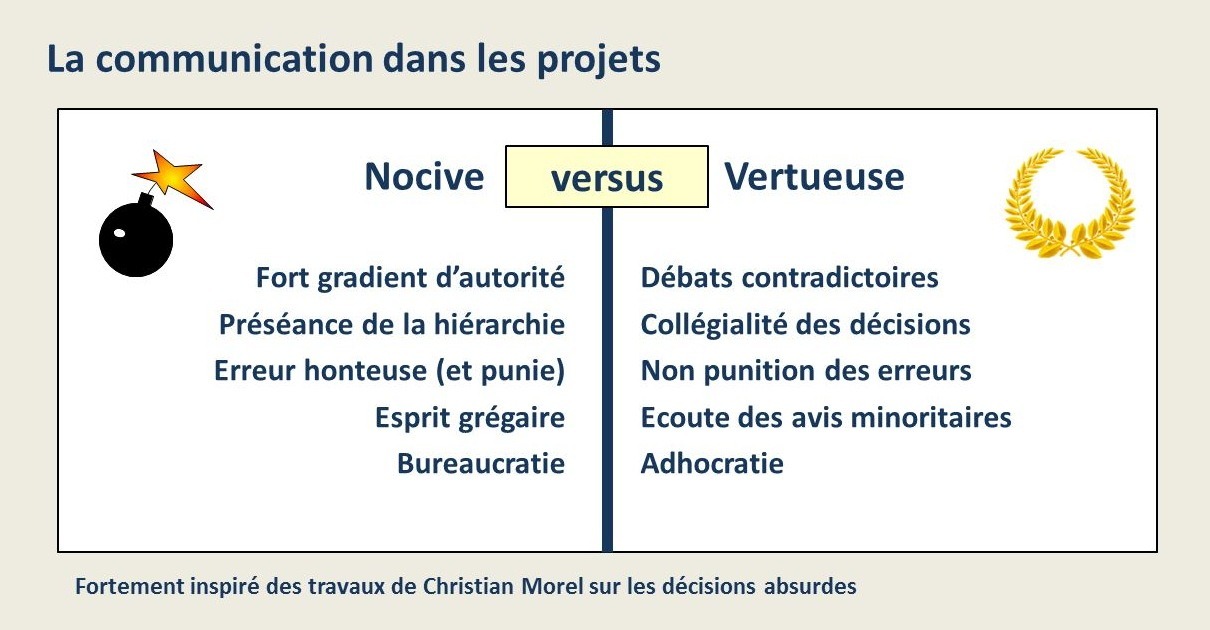

Le sociologue Français Christian Morel a écrit quatre livres sur un même sujet : les décisions absurdes. Il a étudié des erreurs aux conséquences dramatiques comme l’échec de l’invasion de Cuba par les américains en 1961, plusieurs accidents d’avions commerciaux et les accidents des navettes spatiales américaines, mais aussi des échecs de petite ampleur comme il s’en produit dans nos organismes. Il a mis en évidence les mécanismes par lesquels des groupes d’individus rationnels, éduqués, intelligents, sérieux et dévoués arrivent à prendre des décisions absurdes.Une partie des causes d’erreur vient du processus de décision. Dans le cas de la navette Challenger, la décision de lancement a été prise en l’absence d’un acteur détenant des informations cruciales qui auraient pu influencer la décision : l’ingénieur persuadé que les joints des boosters ne tiendraient pas n’était pas physiquement présent à la réunion. A Tchernobyl (accident nucléaire) la décision de procéder à un essai a été prise par des opérateurs en l’absence des responsables partis en weekend. Autre cause liée au processus de décision, le respect des règles au détriment de l’objectif. Lors du Crash du vol Rio-Paris, les pilotes se sont entêtés à appliquer à plusieurs reprises une procédure aberrante : faire cabrer l’avion alors que celui-ci était en sous-vitesse. La procédure a été modifiée depuis. Autre cas cité par Christian Morel, celui de deux navires (dont le Sea Star) qui faisaient route contraire, mais sans aucun risque de collision. La procédure aurai voulu qu’ils se croisent sur le bord inverse. Le commandant du Sea Star à décidé d’obliquer sa route pour croiser l’autre navire du bon coté. Il lui a coupé la route et l’accident s’est produit. Enfin, et c’est extrêmement fréquent, la non prise en compte des avis atypiques ou minoritaires. Croire que dans un groupe la majorité a forcément raison est une vue de l’esprit (le consensus est juste la moins mauvaise des solutions quand on doit décider en l’absence de certitudes). Dans les industries à risque les avis contraires à la décision majoritaire sont sollicités, discutés et consignés dans le compte-rendu de réunion.

Une autre partie des causes d’erreur vient du comportement de l’individu dans le groupe : très souvent, un subordonnés qui a un avis pertinent ne le donnera pas, soit par timidité, soit par peur de ne pas savoir argumenter, soit par peur d’être sanctionné s’il se trompe ou plus simplement parce qu’il surestime le « chef » censé tout savoir. Ajoutons à ceci que, subalternes ou pas, beaucoup de personnes sont réticentes à exprimer un avis hors de leur domaine d’expertise.

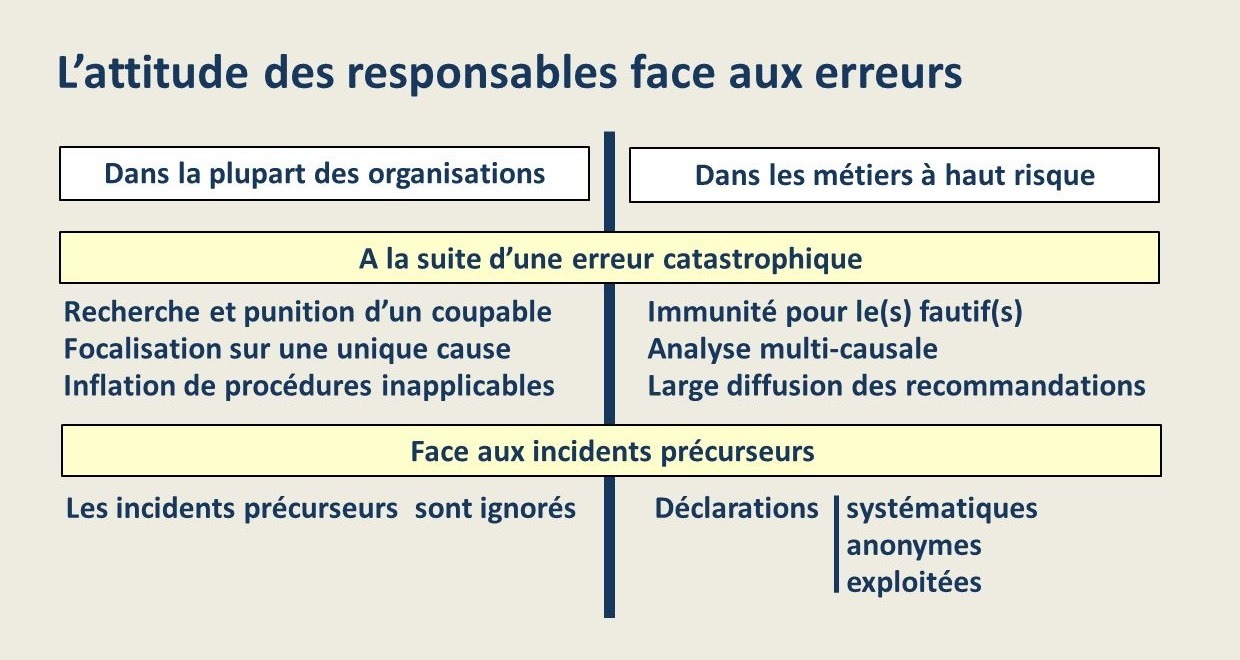

Pour continuer dans cette veine voyons cette constatation tout à fait contre-intuitive de Christian Morel : On pourrait penser que la pression de la hiérarchie est plus forte dans les domaines à haut risque (armées, aéronautique, nucléaire…) que dans des industries plus banales. La réalité est exactement inverse. Lorsqu’un sous-marin part en mission, les gradés enlèvent leurs insignes. Dans un cockpit d’avion de ligne, le copilote exprime son point de vue avant le commandant de bord et dans certaines circonstances c’est le copilote qui donne des ordres au commandant. Lorsqu’un incident se produit, les protagonistes témoignent confidentiellement et s’ils ont fait des erreurs ils ont la garantie de ne pas être sanctionnés. Ne croyez pas que c’est du laxisme, c’est tout simplement que si les erreurs étaient sanctionnées, les incidents ne seraient pas signalés et la défaillance persisterait… jusqu’à ce qu’une catastrophe se produise !

Pour continuer dans cette veine voyons cette constatation tout à fait contre-intuitive de Christian Morel : On pourrait penser que la pression de la hiérarchie est plus forte dans les domaines à haut risque (armées, aéronautique, nucléaire…) que dans des industries plus banales. La réalité est exactement inverse. Lorsqu’un sous-marin part en mission, les gradés enlèvent leurs insignes. Dans un cockpit d’avion de ligne, le copilote exprime son point de vue avant le commandant de bord et dans certaines circonstances c’est le copilote qui donne des ordres au commandant. Lorsqu’un incident se produit, les protagonistes témoignent confidentiellement et s’ils ont fait des erreurs ils ont la garantie de ne pas être sanctionnés. Ne croyez pas que c’est du laxisme, c’est tout simplement que si les erreurs étaient sanctionnées, les incidents ne seraient pas signalés et la défaillance persisterait… jusqu’à ce qu’une catastrophe se produise !La gestion du risque et son vocabulaire

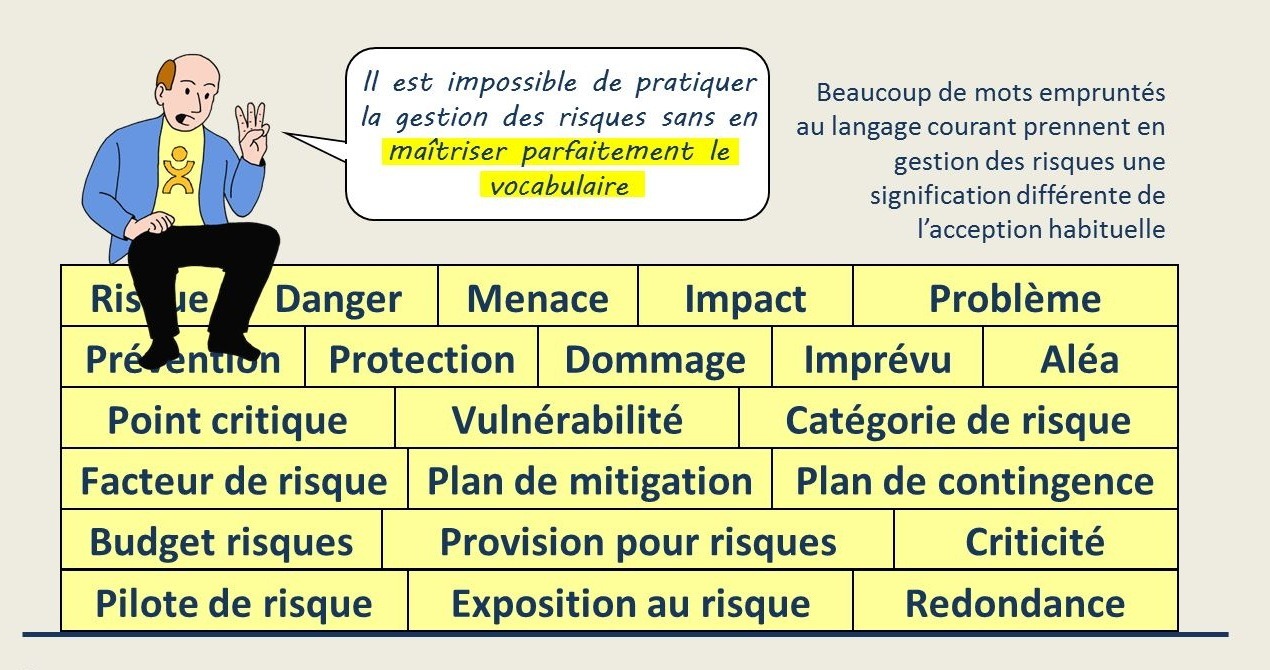

Mal nommer les choses c’est ajouter au malheur du monde, disait Albert Camus. Nous n’en sommes pas là mais il est certain que pour comprendre la gestion des risques il faut d’abord en maitriser le vocabulaire. Voyez les termes énoncés sur ce schéma, ils ont tous une signification bien précise qui vous sera expliquée dans les paragraphes qui suivent..

Mal nommer les choses c’est ajouter au malheur du monde, disait Albert Camus. Nous n’en sommes pas là mais il est certain que pour comprendre la gestion des risques il faut d’abord en maitriser le vocabulaire. Voyez les termes énoncés sur ce schéma, ils ont tous une signification bien précise qui vous sera expliquée dans les paragraphes qui suivent..Sécurité versus sureté

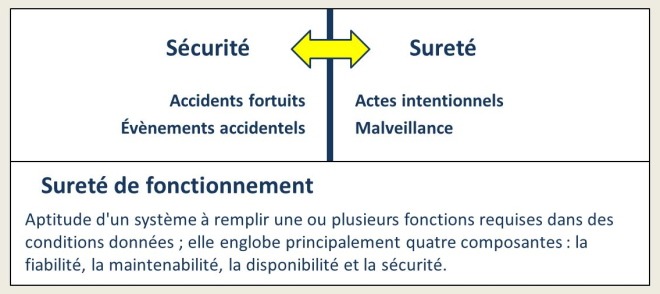

Peu de gens connaissent la différence entre les mots « sécurité » et « sûreté ». Il est vrai que dans le langage courant sécurité et sûreté sont considérés comme quasi-synonymes. Pour le Risk-manager les choses sont simples : Le domaine de la sécurité s’intéresse aux événements accidentels et celui de la sûreté aux événements dus à des actes volontaires : intrusion, vols, malveillance, piratage informatique en sont des exemples. La sûreté de fonctionnement (SDF) est un cas particulier : elle s’intéresse aux systèmes techniques comme par exemple les avions, les automobiles ou les matériels médicaux. La SDF vise à garantir la fiabilité, la maintenabilité, la disponibilité et la sécurité de ces systèmes techniques.

Peu de gens connaissent la différence entre les mots « sécurité » et « sûreté ». Il est vrai que dans le langage courant sécurité et sûreté sont considérés comme quasi-synonymes. Pour le Risk-manager les choses sont simples : Le domaine de la sécurité s’intéresse aux événements accidentels et celui de la sûreté aux événements dus à des actes volontaires : intrusion, vols, malveillance, piratage informatique en sont des exemples. La sûreté de fonctionnement (SDF) est un cas particulier : elle s’intéresse aux systèmes techniques comme par exemple les avions, les automobiles ou les matériels médicaux. La SDF vise à garantir la fiabilité, la maintenabilité, la disponibilité et la sécurité de ces systèmes techniques.Définition du risque

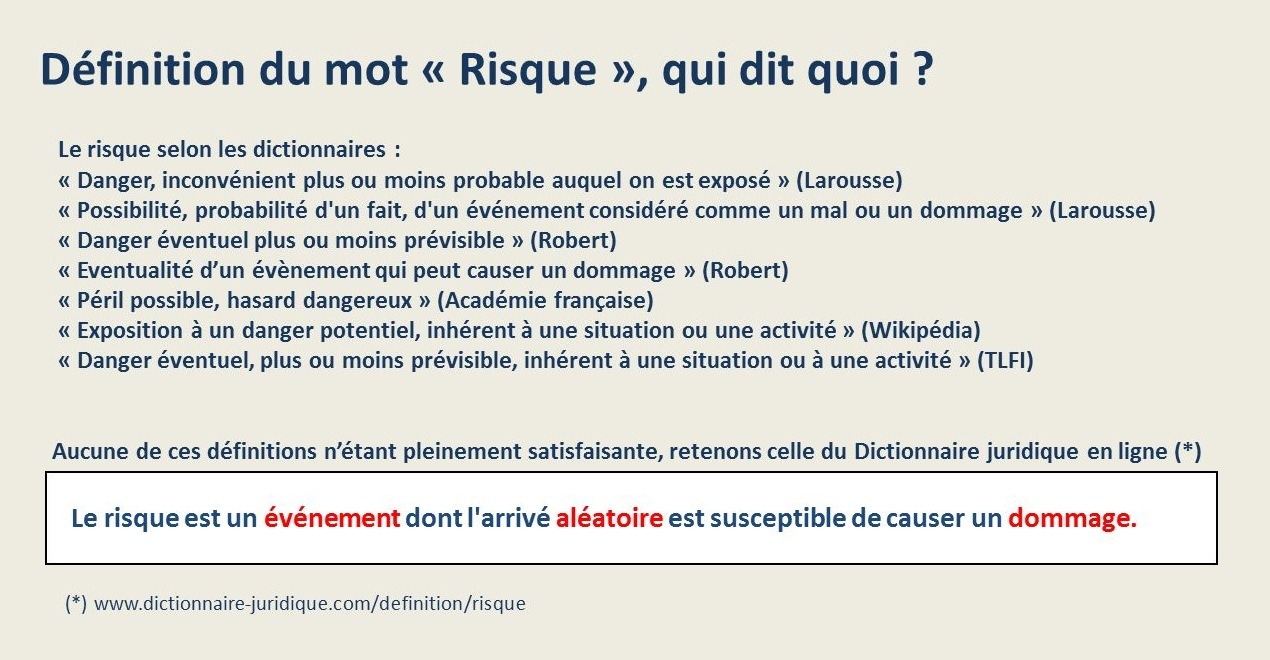

Voici sur ce schéma la façon dont des ouvrages de référence définissent le mot risque :

Voici sur ce schéma la façon dont des ouvrages de référence définissent le mot risque :« Danger, inconvénient plus ou moins probable auquel on est exposé » (Larousse)

« Possibilité, probabilité d’un fait, d’un événement considéré comme un mal ou un dommage » (Larousse)

« Danger éventuel plus ou moins prévisible » (Robert)

« Éventualité d’un évènement qui peut causer un dommage » (Robert)

« Péril possible, hasard dangereux » (Académie française)

« Exposition à un danger potentiel, inhérent à une situation ou une activité » (Wikipédia)

« Danger éventuel, plus ou moins prévisible, inhérent à une situation ou à une activité » (TLFI)

Toutes ces définitions sont au mieux confuses et au pire erronées : Comme nous le verrons plus loin les mots « risque » et « danger » ne sont pas synonymes. La meilleure définition est celle du dictionnaire juridique en ligne : « Le risque est un événement dont l’arrivée aléatoire est susceptible de causer un dommage ».

Voici une formulation légèrement différente de la précédente : Le risque est un évènement à venir, incertain et potentiellement dommageable. Il faut à minima que ces trois conditions soient réunies pour que l’on ait réellement affaire à un risque. Pour vous et moi, mourir est un évènement à venir et dommageable, mais ce n’est pas un risque car c’est une certitude ! Par contre mourir demain est un risque car fort heureusement ce n’est pas certain. Les pictogrammes de ce schéma illustrent des risques de la vie professionnelle, notez qu’il s’agit bien chaque fois d’évènements : chute de pierres, noyade, électrocution, etc… Citons quelques risques en situation de projet : La démission d’une ressource critique, la destruction (ou le piratage) d’un serveur informatique, le dépôt de bilan d’un fournisseur…

Voici une formulation légèrement différente de la précédente : Le risque est un évènement à venir, incertain et potentiellement dommageable. Il faut à minima que ces trois conditions soient réunies pour que l’on ait réellement affaire à un risque. Pour vous et moi, mourir est un évènement à venir et dommageable, mais ce n’est pas un risque car c’est une certitude ! Par contre mourir demain est un risque car fort heureusement ce n’est pas certain. Les pictogrammes de ce schéma illustrent des risques de la vie professionnelle, notez qu’il s’agit bien chaque fois d’évènements : chute de pierres, noyade, électrocution, etc… Citons quelques risques en situation de projet : La démission d’une ressource critique, la destruction (ou le piratage) d’un serveur informatique, le dépôt de bilan d’un fournisseur…Danger, cible et situation dangereuse

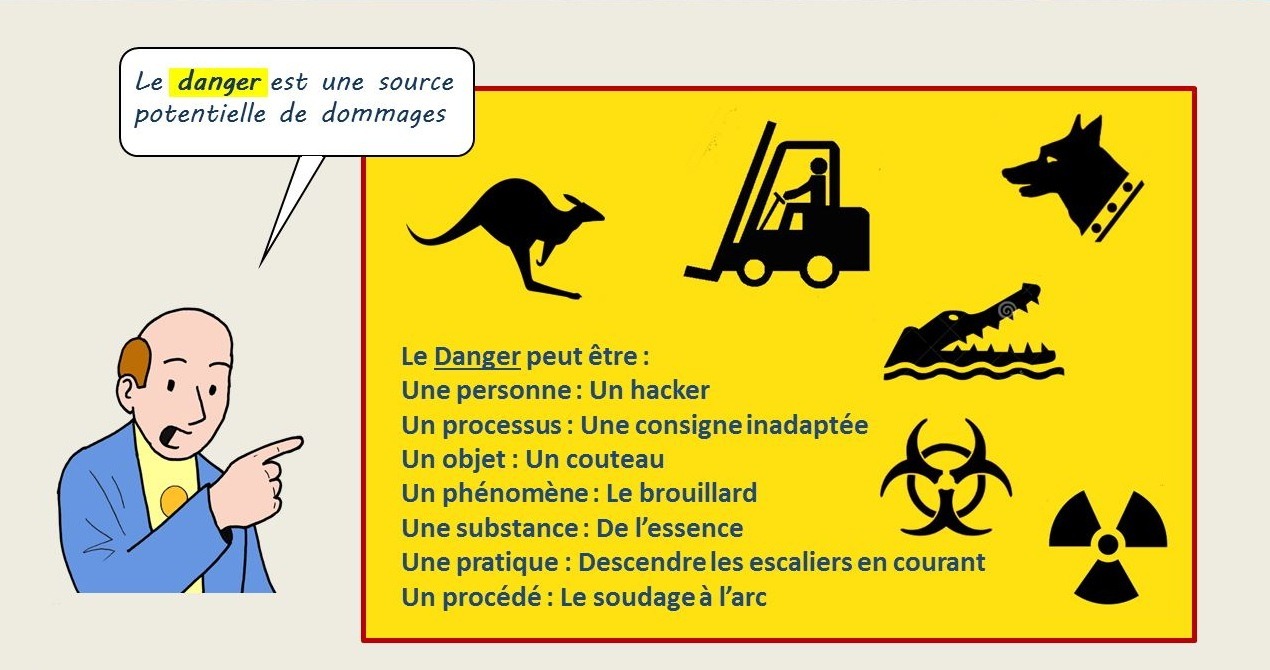

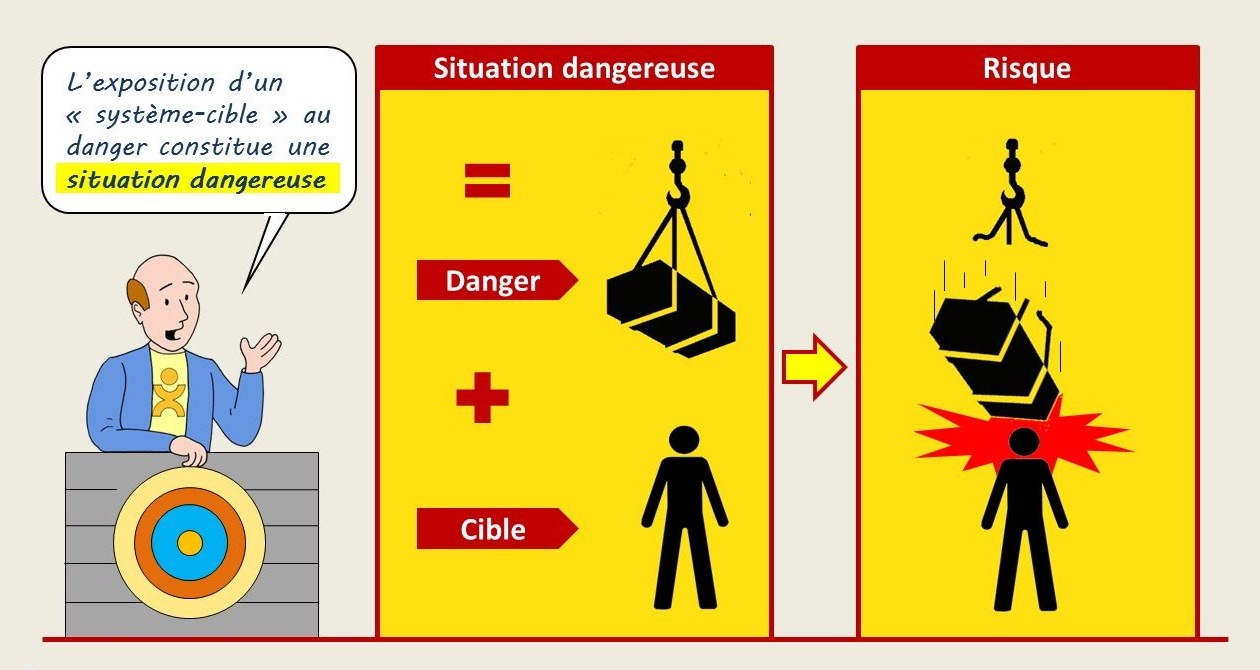

Venons-en au mot « danger ». Contrairement au risque qui est un évènement, le danger est une chose (par exemple un outil, une machine, un produit, un document…) Cette chose est danger si elle est affectée d’une caractéristique qui la transforme en source potentielle de dommages (un document ambigu, un produit corrosif, un opérateur mal formé…).

Venons-en au mot « danger ». Contrairement au risque qui est un évènement, le danger est une chose (par exemple un outil, une machine, un produit, un document…) Cette chose est danger si elle est affectée d’une caractéristique qui la transforme en source potentielle de dommages (un document ambigu, un produit corrosif, un opérateur mal formé…). Voici encore quelques notions : on appelle cible l’élément que l’on se propose de protéger des dommages potentiels. Ce peut être un salarié, l’image de l’entreprise, une machine, un bâtiment, des données informatiques, etc… En matière de gestion de projet les choses sont simples : on considèrera au final que la cible est l’objectif du projet (délai, coûts ou contenu). Lorsqu’on a présence simultanée d’un danger et d’une cible on se trouve en présence d’une situation dangereuse.

Voici encore quelques notions : on appelle cible l’élément que l’on se propose de protéger des dommages potentiels. Ce peut être un salarié, l’image de l’entreprise, une machine, un bâtiment, des données informatiques, etc… En matière de gestion de projet les choses sont simples : on considèrera au final que la cible est l’objectif du projet (délai, coûts ou contenu). Lorsqu’on a présence simultanée d’un danger et d’une cible on se trouve en présence d’une situation dangereuse.Facteurs de risque et facteurs de sécurité

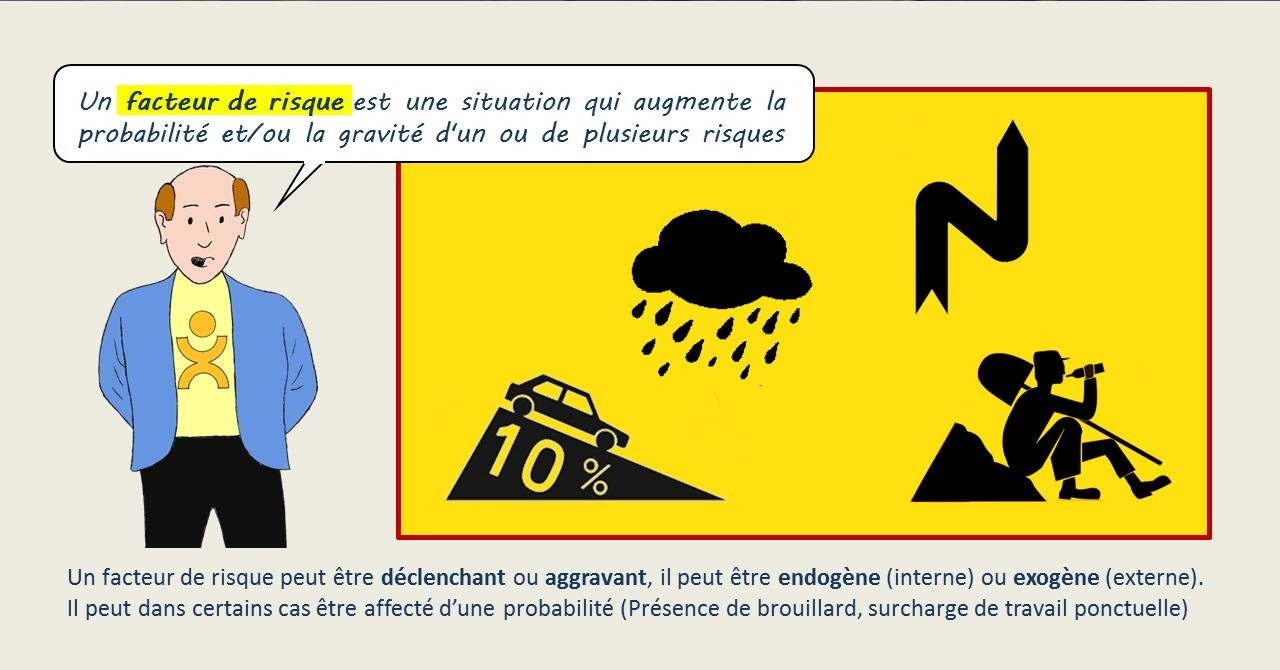

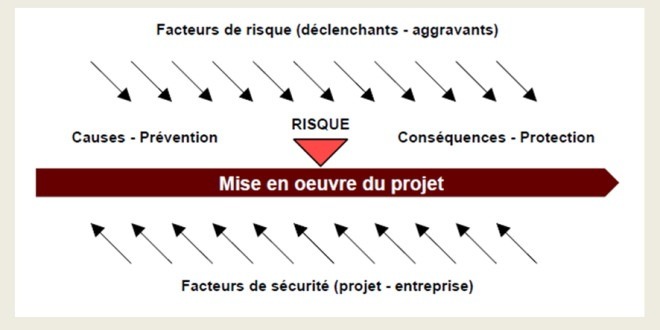

Voici une autre définition : on appelle facteur de risque une situation qui augmente l’intensité du risque. Dans le monde du travail, l’alcoolisme, l’improvisation, l’urgence, l’incompétence sont des facteurs de risque. Un facteur de risque peut être déclenchant et/ou aggravant, il peut être endogène (d’origine interne) ou exogène (d’origine externe). En situation de projet, le manque d’autorité du chef de projet, la surcharge de travail des contributeurs, l’absence de compte-rendus de réunions, sont des exemples de facteurs de risque.

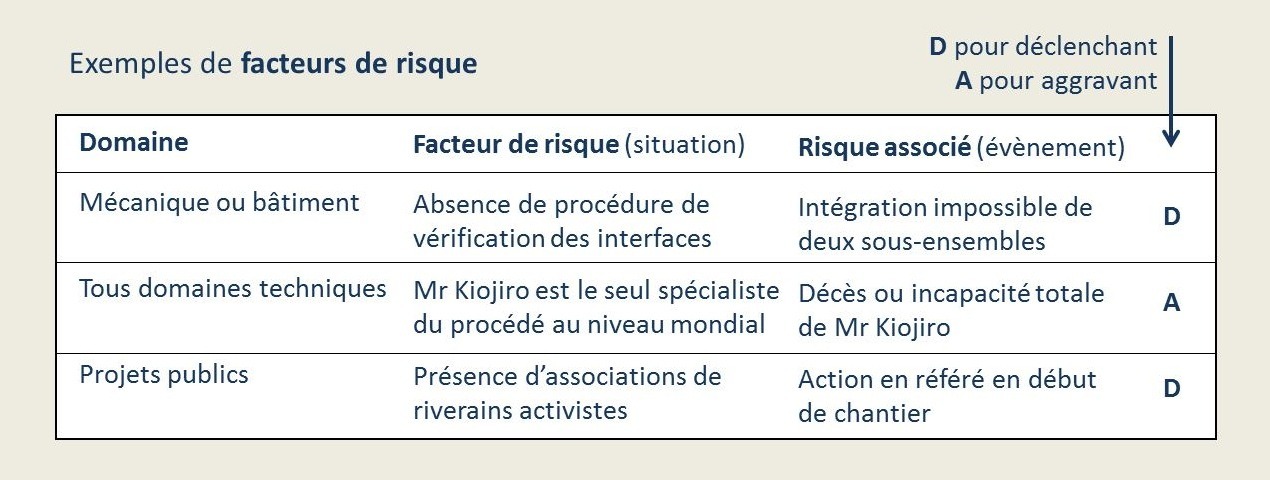

Voici une autre définition : on appelle facteur de risque une situation qui augmente l’intensité du risque. Dans le monde du travail, l’alcoolisme, l’improvisation, l’urgence, l’incompétence sont des facteurs de risque. Un facteur de risque peut être déclenchant et/ou aggravant, il peut être endogène (d’origine interne) ou exogène (d’origine externe). En situation de projet, le manque d’autorité du chef de projet, la surcharge de travail des contributeurs, l’absence de compte-rendus de réunions, sont des exemples de facteurs de risque. Voici trois exemples de facteurs de risque et trois exemples de risques qui leurs sont associés. Pour la bonne compréhension, voici quelques explications : Dans un système technique on appelle interface la zone de connexion de deux sous-ensembles. Or il arrive très souvent que l’assemblage des deux sous-ensembles s’avère impossible à cause d’erreurs de conception ou de fabrication. Dans cet exemple le fait de ne pas effectuer de contrôle préalable agit comme facteur déclenchant. Nous retrouverons à plusieurs reprises Mr Kiojiro dans ce chapitre. Dans un projet industriel qui consistait à créer une usine métallurgique sur un procédé totalement nouveau, monsieur Kiojiro était le seul spécialiste au monde à maitriser les paramètres de fonctionnement de l’installation. Si l’on considère le risque « décès de monsieur Kiojiro » le fait que celui-ci soit seul au monde à maitriser le procédé constitue un facteur de risque pour le projet. Ce n’est pas un facteur déclenchant car ça ne va pas le faire mourir ! mais cela aggrave les conséquences. Le cas des associations de riverains « activistes » est plus habituel et plus simple, les projets retardés par les actions en justice de riverains mécontents sont légion, dans ce cas l’existence de groupes activistes est un facteur de risque.

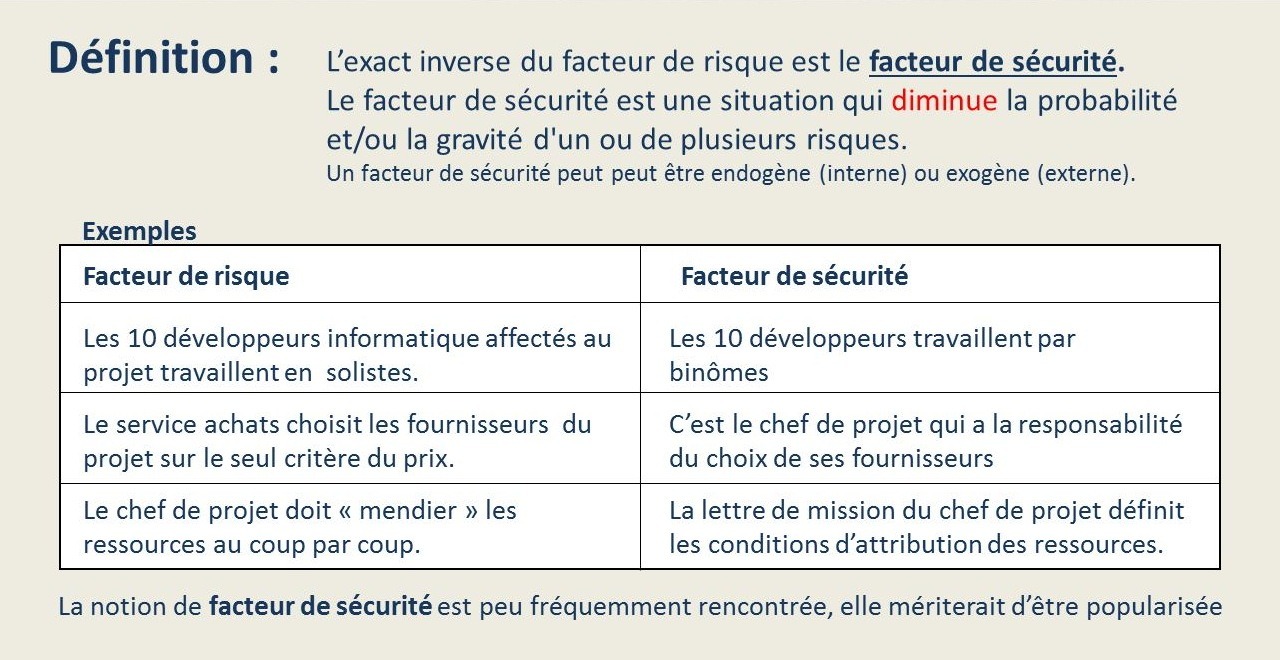

Voici trois exemples de facteurs de risque et trois exemples de risques qui leurs sont associés. Pour la bonne compréhension, voici quelques explications : Dans un système technique on appelle interface la zone de connexion de deux sous-ensembles. Or il arrive très souvent que l’assemblage des deux sous-ensembles s’avère impossible à cause d’erreurs de conception ou de fabrication. Dans cet exemple le fait de ne pas effectuer de contrôle préalable agit comme facteur déclenchant. Nous retrouverons à plusieurs reprises Mr Kiojiro dans ce chapitre. Dans un projet industriel qui consistait à créer une usine métallurgique sur un procédé totalement nouveau, monsieur Kiojiro était le seul spécialiste au monde à maitriser les paramètres de fonctionnement de l’installation. Si l’on considère le risque « décès de monsieur Kiojiro » le fait que celui-ci soit seul au monde à maitriser le procédé constitue un facteur de risque pour le projet. Ce n’est pas un facteur déclenchant car ça ne va pas le faire mourir ! mais cela aggrave les conséquences. Le cas des associations de riverains « activistes » est plus habituel et plus simple, les projets retardés par les actions en justice de riverains mécontents sont légion, dans ce cas l’existence de groupes activistes est un facteur de risque. A l’inverse d’un facteur de risque, un facteur de sécurité est de nature à réduire l’intensité d’un risque. Par exemple une bonne ambiance de travail, des rôles clairement définis, l’utilisation d’une application de travail collaboratif, des rencontres fréquentes avec le client, sont des facteurs de sécurité.

A l’inverse d’un facteur de risque, un facteur de sécurité est de nature à réduire l’intensité d’un risque. Par exemple une bonne ambiance de travail, des rôles clairement définis, l’utilisation d’une application de travail collaboratif, des rencontres fréquentes avec le client, sont des facteurs de sécurité.Notion de zone critique

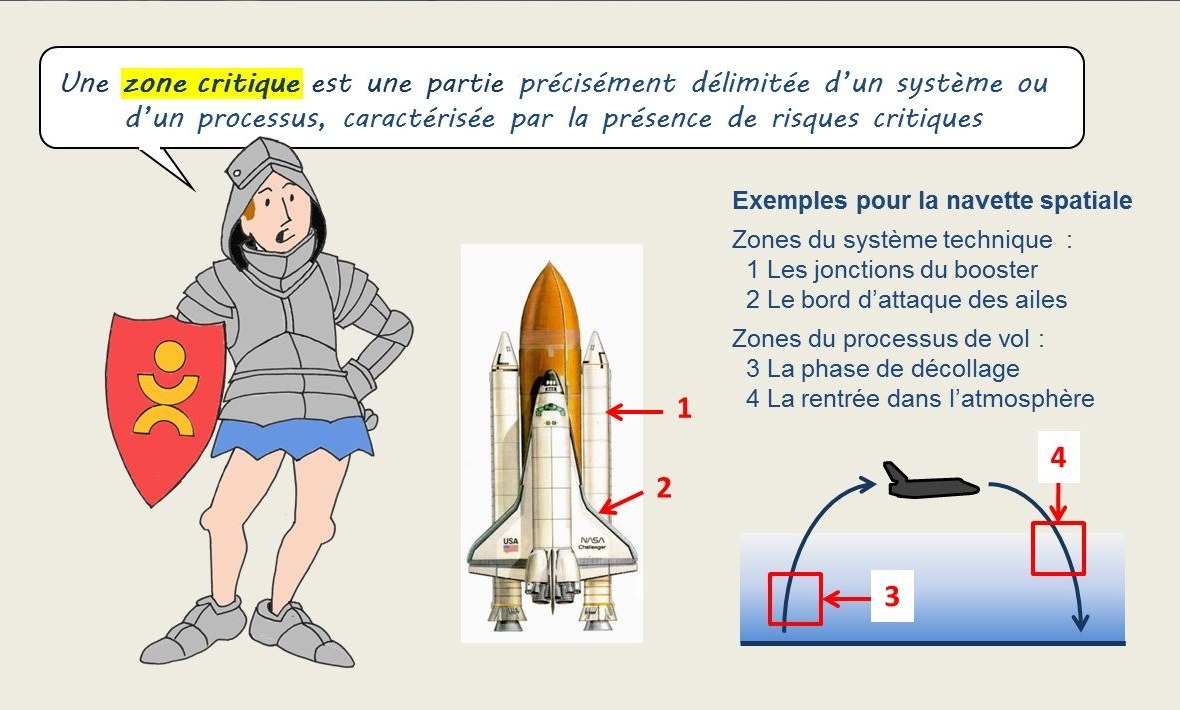

Voici encore une notion importante et sur laquelle nous reviendrons un peu plus loin dans ce chapitre : celle de « zone critique ». En voici la définition : Une zone critique est une partie précisément délimitée d’un système ou d’un processus, caractérisée par la présence de risques critiques. Cette définition peut paraître un peu hermétique, alors voici quelques exemples inspirés de l’aventure spatiale et plus particulièrement des navettes américaines. Prenons le système technique lui-même, composé au décollage d’un corps central (le réservoir principal), du véhicule spatial (l’orbiter) et de deux fusées latérales (les boosters). Ce système comporte des zones réputées critiques, citons-en deux : (1) Les jonctions entre les différents segments des boosters, soumises à l’extérieur aux conditions climatiques et à l’intérieur aux température et pression extrêmes. Et (2) Les bords d’attaque des ailes de l’orbiter, revêtus de tuiles de protection et soumis alternativement aux chocs des blocs d’isolant qui se détachent du réservoir lors du décollage et plus tard aux températures extrêmes provoquées par …….. Pour lire la suite souscrivez un abonnement PREMIUM ou si vous êtes déjà abonné connectez-vous

Voici encore une notion importante et sur laquelle nous reviendrons un peu plus loin dans ce chapitre : celle de « zone critique ». En voici la définition : Une zone critique est une partie précisément délimitée d’un système ou d’un processus, caractérisée par la présence de risques critiques. Cette définition peut paraître un peu hermétique, alors voici quelques exemples inspirés de l’aventure spatiale et plus particulièrement des navettes américaines. Prenons le système technique lui-même, composé au décollage d’un corps central (le réservoir principal), du véhicule spatial (l’orbiter) et de deux fusées latérales (les boosters). Ce système comporte des zones réputées critiques, citons-en deux : (1) Les jonctions entre les différents segments des boosters, soumises à l’extérieur aux conditions climatiques et à l’intérieur aux température et pression extrêmes. Et (2) Les bords d’attaque des ailes de l’orbiter, revêtus de tuiles de protection et soumis alternativement aux chocs des blocs d’isolant qui se détachent du réservoir lors du décollage et plus tard aux températures extrêmes provoquées par …….. Pour lire la suite souscrivez un abonnement PREMIUM ou si vous êtes déjà abonné connectez-vous

Le mécanisme du risque

Le petit scénario catastrophe du schéma ci-contre va nous permettre de faire le lien entre les notions que nous venons de voir. Ceci à l’aide d’un cas très simple de la vie courante : un chien visiblement féroce menace l’intégrité physique d’un jogger solitaire. Le chien méchant, c’est le danger : une « chose » affectée d’une caractéristique (la férocité) qui la transforme en source potentielle de dommages. Le risque (évènement à venir, incertain et potentiellement dommageable), c’est le fait que le jogger soit mordu. La cible (la « chose » susceptible de subir des dommages) est bien entendu le jogger. Le fait que le jogger courre de nuit constitue un facteur de risque. Et sur les 10 kilomètres de parcours du jogger la zone industrielle constitue une zone critique

Le petit scénario catastrophe du schéma ci-contre va nous permettre de faire le lien entre les notions que nous venons de voir. Ceci à l’aide d’un cas très simple de la vie courante : un chien visiblement féroce menace l’intégrité physique d’un jogger solitaire. Le chien méchant, c’est le danger : une « chose » affectée d’une caractéristique (la férocité) qui la transforme en source potentielle de dommages. Le risque (évènement à venir, incertain et potentiellement dommageable), c’est le fait que le jogger soit mordu. La cible (la « chose » susceptible de subir des dommages) est bien entendu le jogger. Le fait que le jogger courre de nuit constitue un facteur de risque. Et sur les 10 kilomètres de parcours du jogger la zone industrielle constitue une zone critiqueNotion de chaine causale

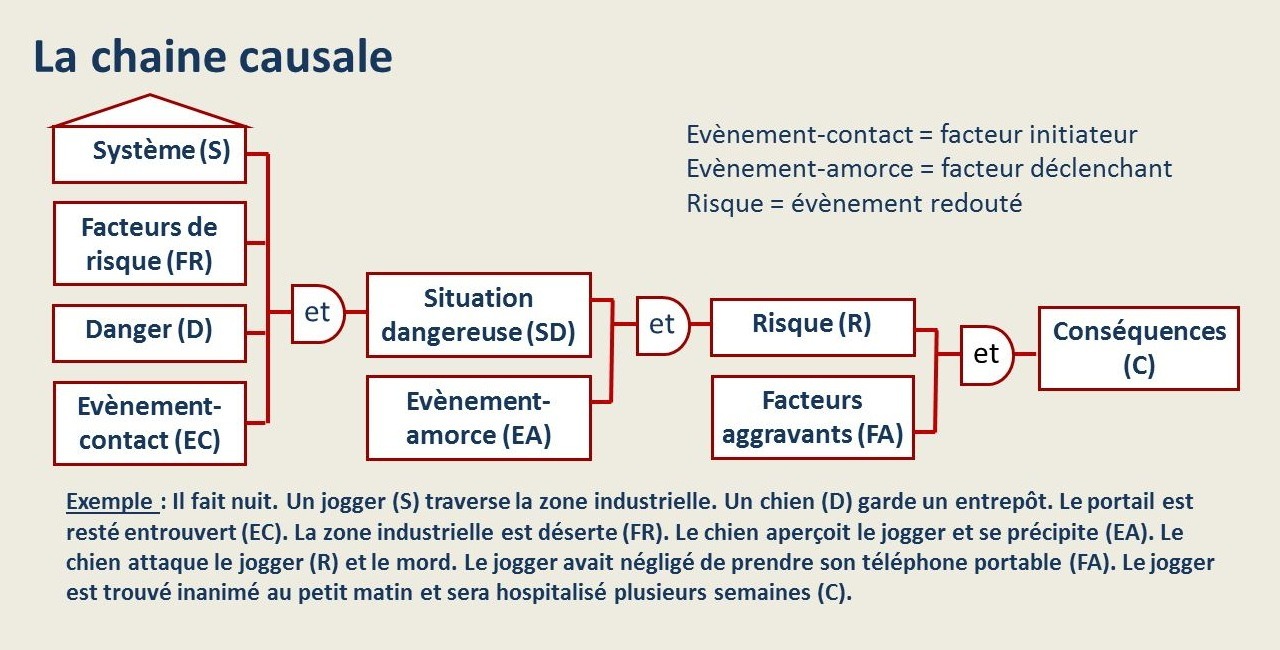

Reprenons la mésaventure de notre jogger pour la mettre sous la forme d’un « arbre de défaillance« , outil bien connu des fiabilistes. Ce paragraphe va nous permettre de comprendre que l’accident est toujours le résultat d’un enchainement de causes. Le schéma se lit de la gauche (les causes) vers la droite (les conséquences). Les éléments du scénario figurent dans les « boites », les liens montrent la logique d’enchainement des évènements. Les « portes ET » signifient que l’évènement aval (à droite de la porte) se produit si et seulement si tous les éléments amont (à gauche de la porte) sont présents. Les différents éléments de l’histoire figurent dans les boites : Un jogger (le Système S) traverse la zone industrielle. Un chien (le Danger D) garde un entrepôt. Le portail est resté entrouvert (c’est l’Évènement Contact EC). Il fait nuit et la zone industrielle est déserte (Facteurs de Risque FR). A ce niveau la première porte ET est active et on bascule vers la case « Situation Dangereuse » (SD). Le chien aperçoit le jogger et se précipite (c’est l’Évènement Amorce EA). Nouvelle porte logique. Le chien attaque le jogger et le mord (le Risque R que l’on craignait se manifeste). Le jogger avait négligé de prendre son téléphone portable (c’est un Facteur Aggravant FA). Troisième et dernière porte ET. Le jogger est trouvé inanimé au petit matin et sera hospitalisé plusieurs semaines (c’est la Conséquence C). Insistons sur la logique de construction : chaque « porte » ET signifie que pour que la condition aval se réalise il faut que toutes les conditions préalables soient vraies. Nous verrons plus loin que ce type de schéma permet le calcul probabiliste des risques.

Reprenons la mésaventure de notre jogger pour la mettre sous la forme d’un « arbre de défaillance« , outil bien connu des fiabilistes. Ce paragraphe va nous permettre de comprendre que l’accident est toujours le résultat d’un enchainement de causes. Le schéma se lit de la gauche (les causes) vers la droite (les conséquences). Les éléments du scénario figurent dans les « boites », les liens montrent la logique d’enchainement des évènements. Les « portes ET » signifient que l’évènement aval (à droite de la porte) se produit si et seulement si tous les éléments amont (à gauche de la porte) sont présents. Les différents éléments de l’histoire figurent dans les boites : Un jogger (le Système S) traverse la zone industrielle. Un chien (le Danger D) garde un entrepôt. Le portail est resté entrouvert (c’est l’Évènement Contact EC). Il fait nuit et la zone industrielle est déserte (Facteurs de Risque FR). A ce niveau la première porte ET est active et on bascule vers la case « Situation Dangereuse » (SD). Le chien aperçoit le jogger et se précipite (c’est l’Évènement Amorce EA). Nouvelle porte logique. Le chien attaque le jogger et le mord (le Risque R que l’on craignait se manifeste). Le jogger avait négligé de prendre son téléphone portable (c’est un Facteur Aggravant FA). Troisième et dernière porte ET. Le jogger est trouvé inanimé au petit matin et sera hospitalisé plusieurs semaines (c’est la Conséquence C). Insistons sur la logique de construction : chaque « porte » ET signifie que pour que la condition aval se réalise il faut que toutes les conditions préalables soient vraies. Nous verrons plus loin que ce type de schéma permet le calcul probabiliste des risques.De la chaine causale au diagramme papillon

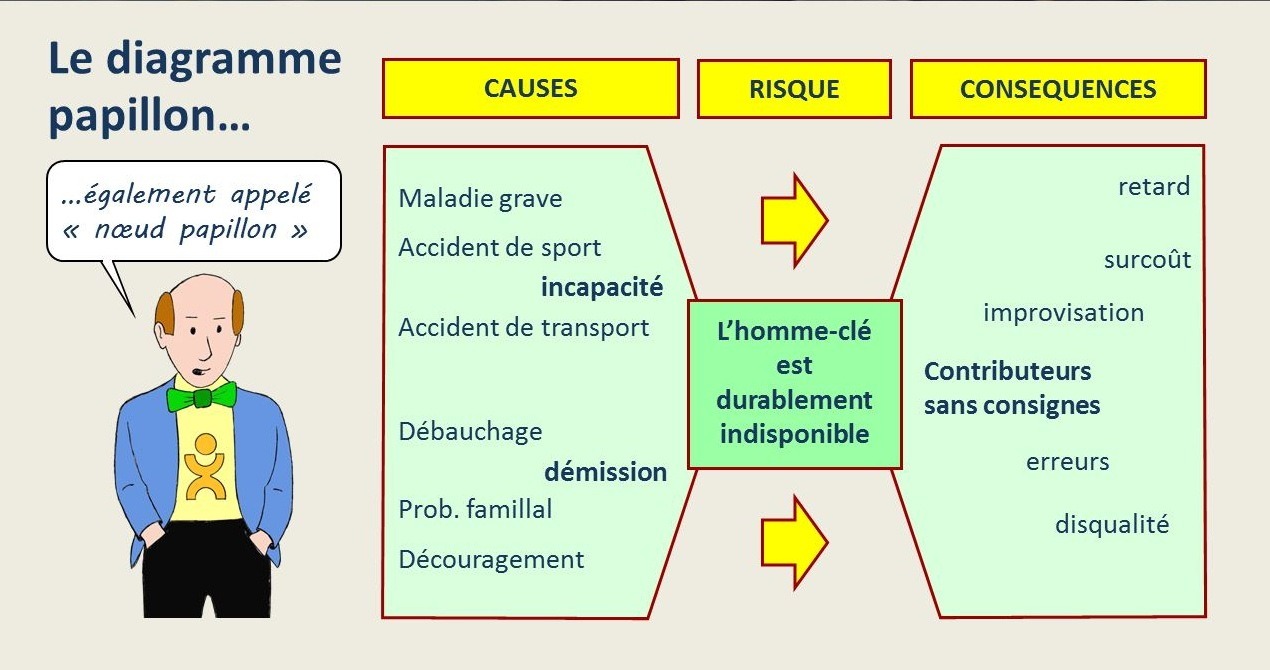

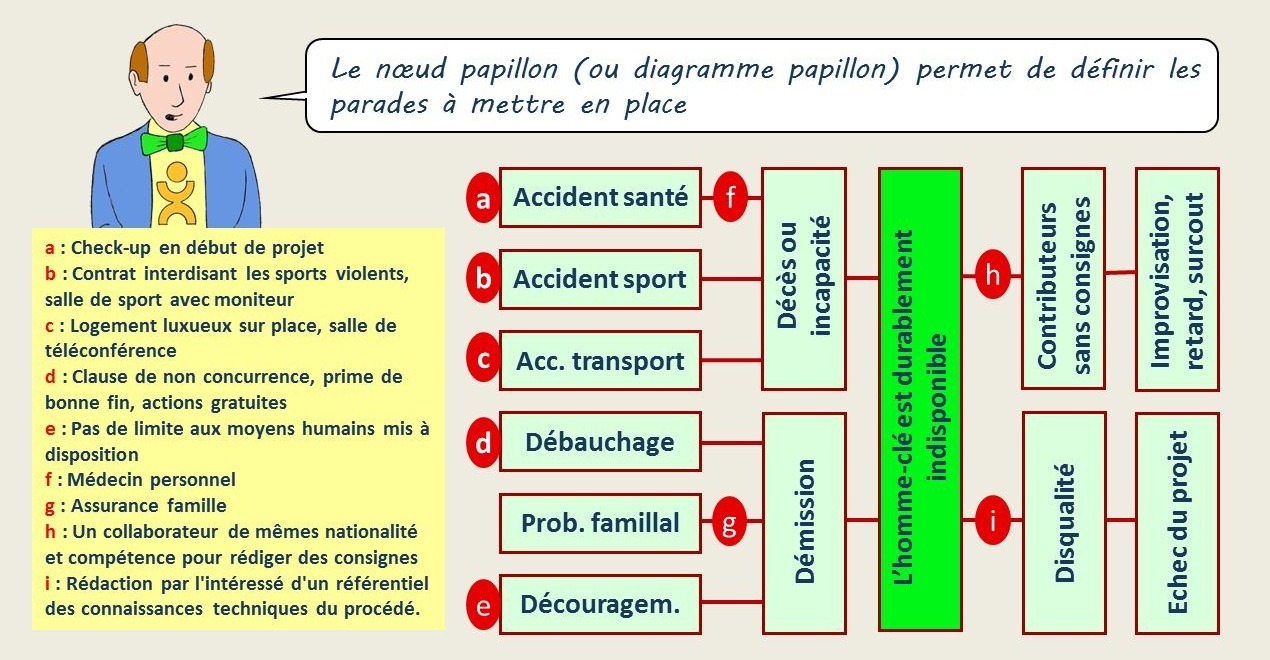

L’outil présenté ci-contre, le « Diagramme papillon » également nommé « nœud papillon » est couramment utilisé pour la prévention des accidents majeurs, il est tout aussi pertinent en gestion des risques projet. L’exemple du schéma a déjà été évoqué un peu plus haut. Il est extrait d’un cas réel : la construction d’une usine métallurgique de très haute technologie, basée sur un procédé tellement innovant qu’il n’existait dans le monde qu’un seul ingénieur capable d’en maîtriser les paramètres de fonctionnement. C’est une situation extrêmement risquée puisque si l’homme-clé est défaillant le projet échoue. Au centre du schéma figure l’évènement redouté : le fait que l’homme-clé soit durablement indisponible pour le projet. Notez au passage comme la formulation est …….. Pour lire la suite souscrivez un abonnement PREMIUM ou si vous êtes déjà abonné connectez-vous

L’outil présenté ci-contre, le « Diagramme papillon » également nommé « nœud papillon » est couramment utilisé pour la prévention des accidents majeurs, il est tout aussi pertinent en gestion des risques projet. L’exemple du schéma a déjà été évoqué un peu plus haut. Il est extrait d’un cas réel : la construction d’une usine métallurgique de très haute technologie, basée sur un procédé tellement innovant qu’il n’existait dans le monde qu’un seul ingénieur capable d’en maîtriser les paramètres de fonctionnement. C’est une situation extrêmement risquée puisque si l’homme-clé est défaillant le projet échoue. Au centre du schéma figure l’évènement redouté : le fait que l’homme-clé soit durablement indisponible pour le projet. Notez au passage comme la formulation est …….. Pour lire la suite souscrivez un abonnement PREMIUM ou si vous êtes déjà abonné connectez-vous

Calculer la probabilité du risque

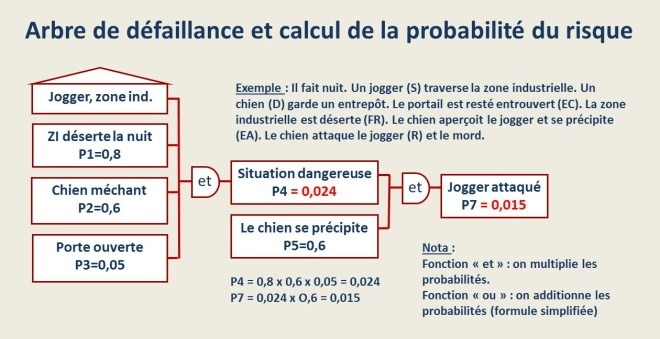

L’analyse quantitative suppose une estimation aussi objective que possible de la probabilité de réalisation du risque. Les fiabilistes ont développé pour ce faire un outil appelé « arbre de défaillance« , base du calcul de probabilité de risque. Voyons comment fonctionne cet outil. L’exemple ci-contre à déjà été utilisé au début de ce chapitre : un quidam fait son footing à la tombée de la nuit dans une zone industrielle déserte. Un chien de garde assure la sécurité d’un entrepôt. Normalement la clôture et le portail l’empêchent d’accéder à la voie publique. Les valeurs numériques indiquent la probabilité de chaque fait. La valeur zéro correspondrait à un fait impossible et la valeur 1 (100%) à un fait certain. Les valeurs de probabilité sont donc obligatoirement située entre zéro et un. La situation dangereuse n’existe que si les trois faits de la première colonne se trouvent en coïncidence : la zone est déserte, le chien est méchant et le portail est resté ouvert. Si l’on estime qu’il y a 80% de « chances » que la zone soit déserte, 60% de « chances » que le chien …….. Pour lire la suite souscrivez un abonnement PREMIUM ou si vous êtes déjà abonné connectez-vous

L’analyse quantitative suppose une estimation aussi objective que possible de la probabilité de réalisation du risque. Les fiabilistes ont développé pour ce faire un outil appelé « arbre de défaillance« , base du calcul de probabilité de risque. Voyons comment fonctionne cet outil. L’exemple ci-contre à déjà été utilisé au début de ce chapitre : un quidam fait son footing à la tombée de la nuit dans une zone industrielle déserte. Un chien de garde assure la sécurité d’un entrepôt. Normalement la clôture et le portail l’empêchent d’accéder à la voie publique. Les valeurs numériques indiquent la probabilité de chaque fait. La valeur zéro correspondrait à un fait impossible et la valeur 1 (100%) à un fait certain. Les valeurs de probabilité sont donc obligatoirement située entre zéro et un. La situation dangereuse n’existe que si les trois faits de la première colonne se trouvent en coïncidence : la zone est déserte, le chien est méchant et le portail est resté ouvert. Si l’on estime qu’il y a 80% de « chances » que la zone soit déserte, 60% de « chances » que le chien …….. Pour lire la suite souscrivez un abonnement PREMIUM ou si vous êtes déjà abonné connectez-vous

- Les trois domaines de la gestion des risques

- Risque, aléa et imprévu

- Risque stratégique et risque opérationnel

- Temporalité du risque et pilote du risque

- Le processus de gestion des risques projet

Les trois domaines de la gestion des risques

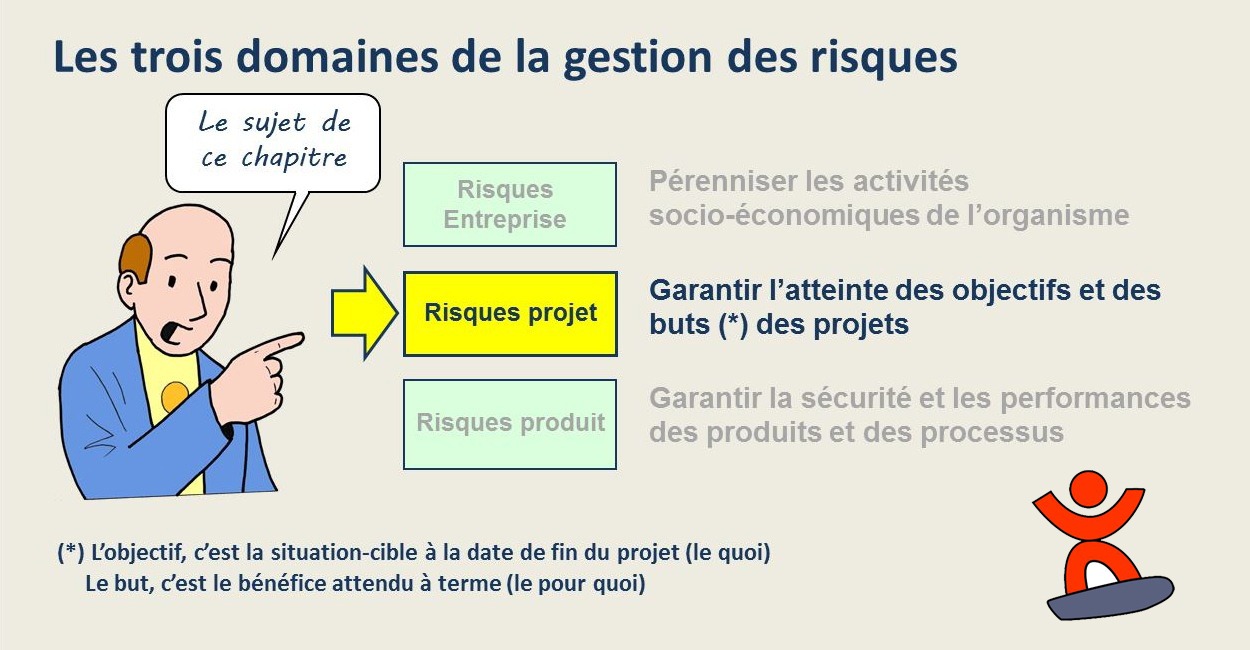

Tout ce que nous avons vu jusqu’ici dans ce chapitre concerne la gestion du risque en général. Cela vaut pour la gestion des risques d’entreprise, pour la sécurité et la sureté de fonctionnement des produits et des processus et (fort heureusement !) pour les risques projet. A partir de cette leçon nous concentrons notre attention sur l’application de la science du risque (la cindynique !) dans le domaine de la gestion de projets.

Tout ce que nous avons vu jusqu’ici dans ce chapitre concerne la gestion du risque en général. Cela vaut pour la gestion des risques d’entreprise, pour la sécurité et la sureté de fonctionnement des produits et des processus et (fort heureusement !) pour les risques projet. A partir de cette leçon nous concentrons notre attention sur l’application de la science du risque (la cindynique !) dans le domaine de la gestion de projets.Risque, aléa et imprévu

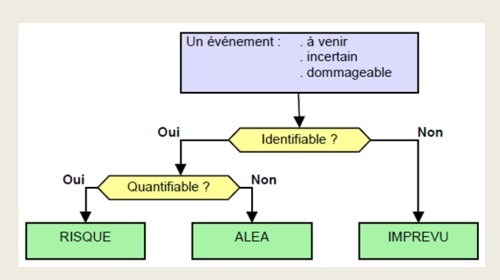

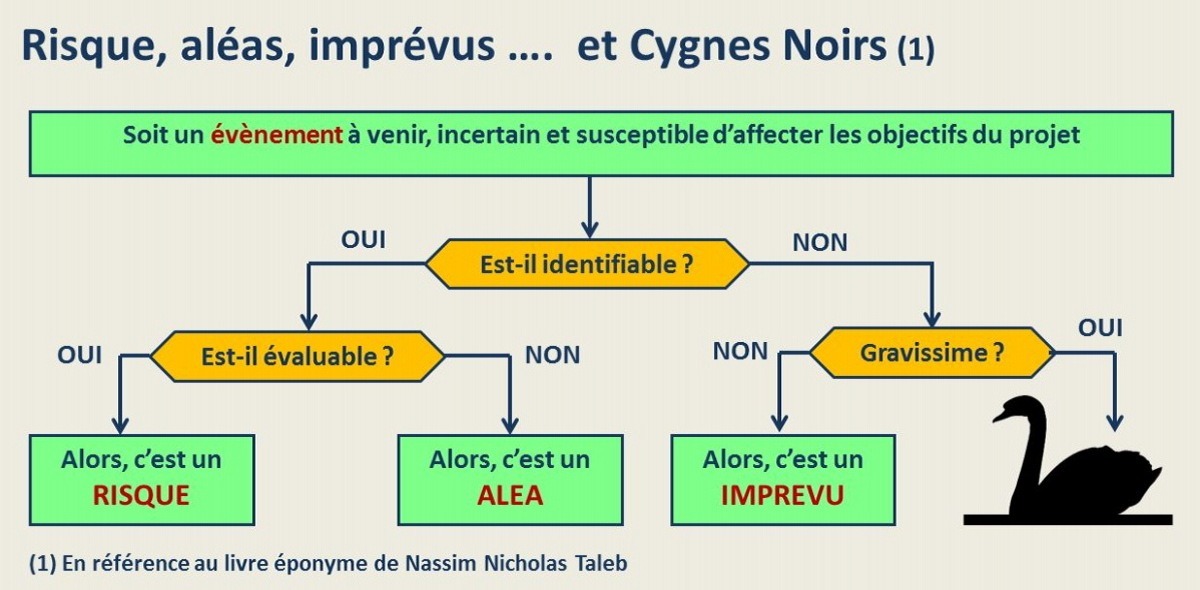

La norme AFNOR X-50-117 « Management des risques d’un projet » distingue trois notions que sont le risque, l’aléa et l’imprévu. Ces trois notions correspondent à ce que nous avons jusqu’ici, par souci de simplification, nommé des risques (des évènements à venir, incertains et potentiellement dommageables pour le projet). Affinons maintenant ce vocabulaire. Si l’évènement est identifié et quantifiable on l’appelle risque. Si l’évènement est identifié mais que l’on ne sait pas en estimer les conséquences on l’appelle aléa. Quant aux évènements qui ne manqueront pas de survenir et que l’on n’avait pas identisiés ils seront appelés imprévus. Le distinguo entre aléas et imprévus est contesté par certains experts en gestion du risque et il est vrai qu’il est peu utile dans la pratique. On se contente généralement de deux catégories : les risque qui sont pris en compte et gérés individuellement et une famille regroupant les aléas et les imprévus. C’est ce que nous ferons dans la suite de ce chapitre.

La norme AFNOR X-50-117 « Management des risques d’un projet » distingue trois notions que sont le risque, l’aléa et l’imprévu. Ces trois notions correspondent à ce que nous avons jusqu’ici, par souci de simplification, nommé des risques (des évènements à venir, incertains et potentiellement dommageables pour le projet). Affinons maintenant ce vocabulaire. Si l’évènement est identifié et quantifiable on l’appelle risque. Si l’évènement est identifié mais que l’on ne sait pas en estimer les conséquences on l’appelle aléa. Quant aux évènements qui ne manqueront pas de survenir et que l’on n’avait pas identisiés ils seront appelés imprévus. Le distinguo entre aléas et imprévus est contesté par certains experts en gestion du risque et il est vrai qu’il est peu utile dans la pratique. On se contente généralement de deux catégories : les risque qui sont pris en compte et gérés individuellement et une famille regroupant les aléas et les imprévus. C’est ce que nous ferons dans la suite de ce chapitre.Risque, aléa, imprévu… et Cygnes noirs !

Parmi les erreurs commises par les débutants en gestion des risques, en voici une : envisager des catastrophes aussi improbables que gravissimes. Par exemple la chute d’un avion sur l’entreprise, un tremblement de terre et pourquoi pas l’invasion de la planète par les extraterrestres. Attention, si vous construisez une centrale nucléaire il faudra prendre ces risques en considération (sauf peut-être les extraterrestres !) mais soyons réalistes, dans la plupart de nos projets cela n’a aucun intérêt pratique. C’est à Nassim Nicholas Taleb qu’il revient d’avoir nommé cette classe d’évènements à la fois très rares, quasi-imprévisibles et catastrophiques des « Cygnes noirs« . En pratique, ne tenez pas compte des « Cygnes noirs » dans vos projets. S’il en survient un, ses conséquences seront tellement catastrophiques que l’échec de votre projet sera de toute façon anecdotique.

Parmi les erreurs commises par les débutants en gestion des risques, en voici une : envisager des catastrophes aussi improbables que gravissimes. Par exemple la chute d’un avion sur l’entreprise, un tremblement de terre et pourquoi pas l’invasion de la planète par les extraterrestres. Attention, si vous construisez une centrale nucléaire il faudra prendre ces risques en considération (sauf peut-être les extraterrestres !) mais soyons réalistes, dans la plupart de nos projets cela n’a aucun intérêt pratique. C’est à Nassim Nicholas Taleb qu’il revient d’avoir nommé cette classe d’évènements à la fois très rares, quasi-imprévisibles et catastrophiques des « Cygnes noirs« . En pratique, ne tenez pas compte des « Cygnes noirs » dans vos projets. S’il en survient un, ses conséquences seront tellement catastrophiques que l’échec de votre projet sera de toute façon anecdotique.Risque stratégique et risque opérationnel

Commençons par un bref mais indispensable rappel de deux concepts de gestion de projet, l’objectif et le but. Voici les définitions données dans le chapitre consacré à ce sujet :

Commençons par un bref mais indispensable rappel de deux concepts de gestion de projet, l’objectif et le but. Voici les définitions données dans le chapitre consacré à ce sujet :– Le but du projet correspond à la situation-cible que le maître d’ouvrage souhaite voir de réaliser à terme grâce à la mise en œuvre du projet. Deux exemples :

. Conquérir en trois ans la moitié du marché sud-américain.

. Réduire de moitié la mortalité infantile dans le district de Goyat en 5 ans.

– L’objectif du projet correspond à la situation attendue à la date de clôture du projet, donc lorsque le produit sera réalisé. L’objectif est fixé par la maîtrise d’ouvrage et accepté par la maîtrise d’œuvre. Il doit être bien clair que le maître d’œuvre est responsable de l’atteinte de l’objectif, alors qu’il n’a aucune responsabilité quant à l’atteinte du but du projet. En cohérence avec les exemples proposés ci-dessus quant au but, voici deux exemples d’objectifs correspondant aux buts cités précedemment :

. Lancer un nouveau produit sur le marché sud-américain.

. Implanter un hôpital dans le district de Goyat.

Pour aider à la compréhension du paragraphe suivant ajoutons que le but est aussi appelé « objectif stratégique » et que dans ce cas l’objectif est appelé « objectif opérationnel »

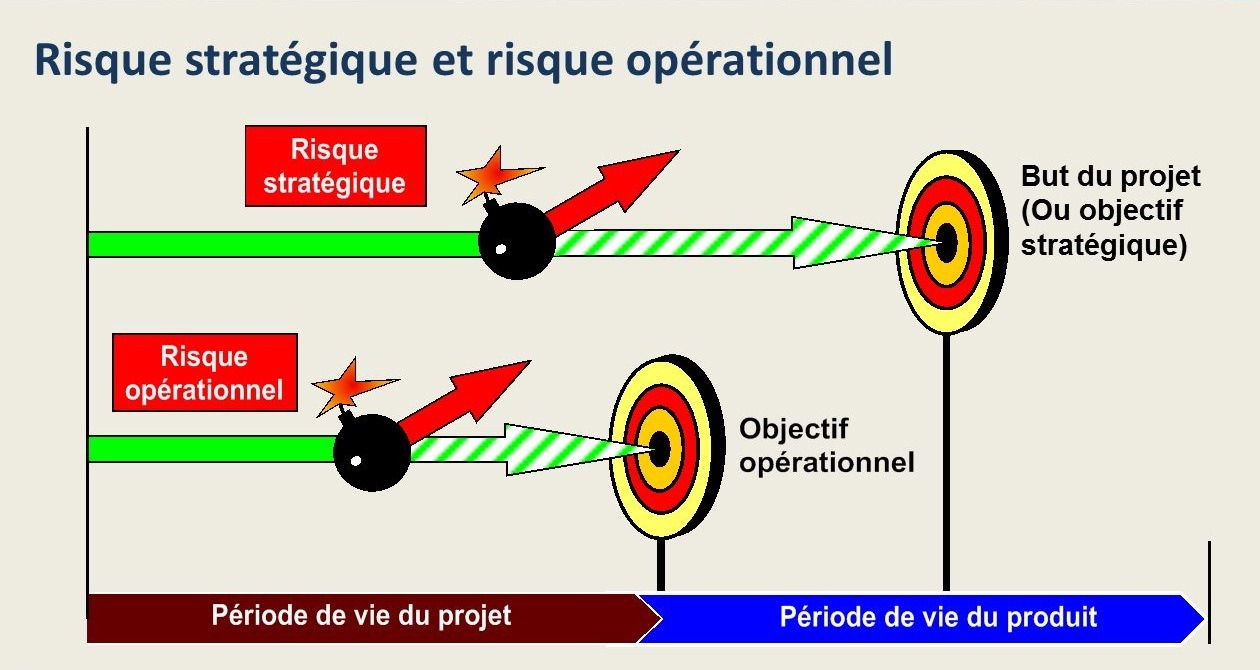

Une bonne partie des erreurs constatées dans les analyses de risque projet provient d’une confusion entre risque opérationnel et risque stratégique. Les choses sont pourtant simples.

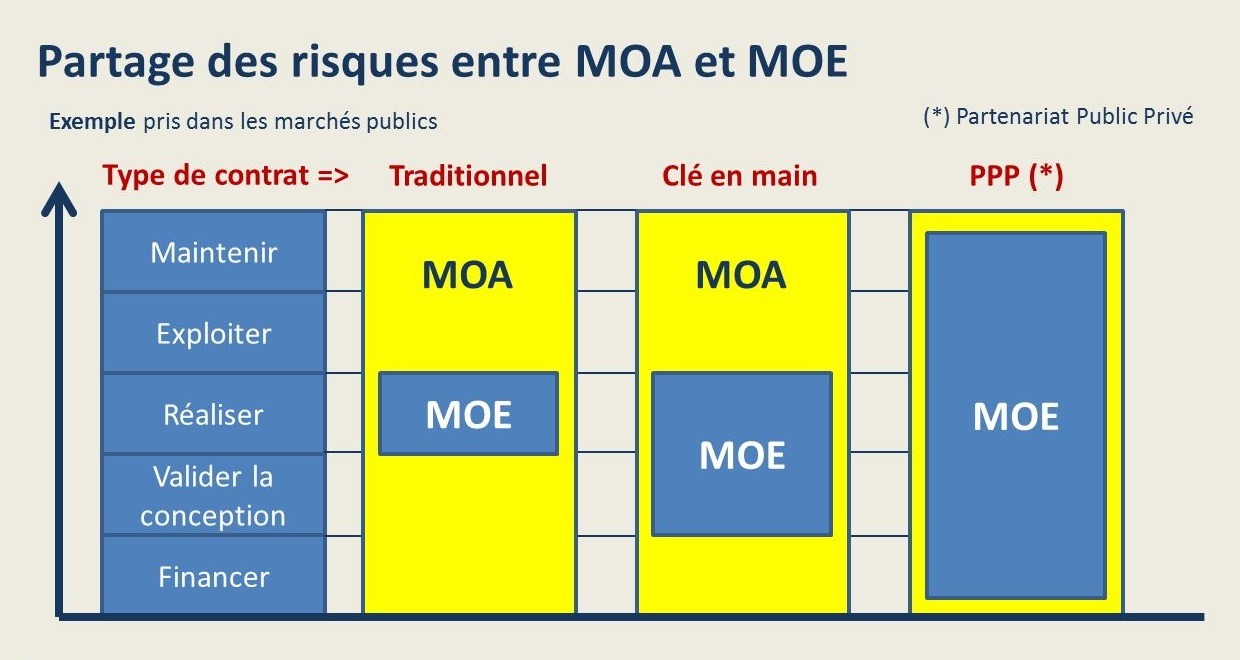

Une bonne partie des erreurs constatées dans les analyses de risque projet provient d’une confusion entre risque opérationnel et risque stratégique. Les choses sont pourtant simples.On appelle risque opérationnel tout évènement susceptible de compromettre la réalisation de l’objectif opérationnel. En toute logique les risques opérationnels sont pris en compte par le maître d’œuvre (si la notion de maître d’œuvre vous est étrangère, voyez le paragraphe Maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre)

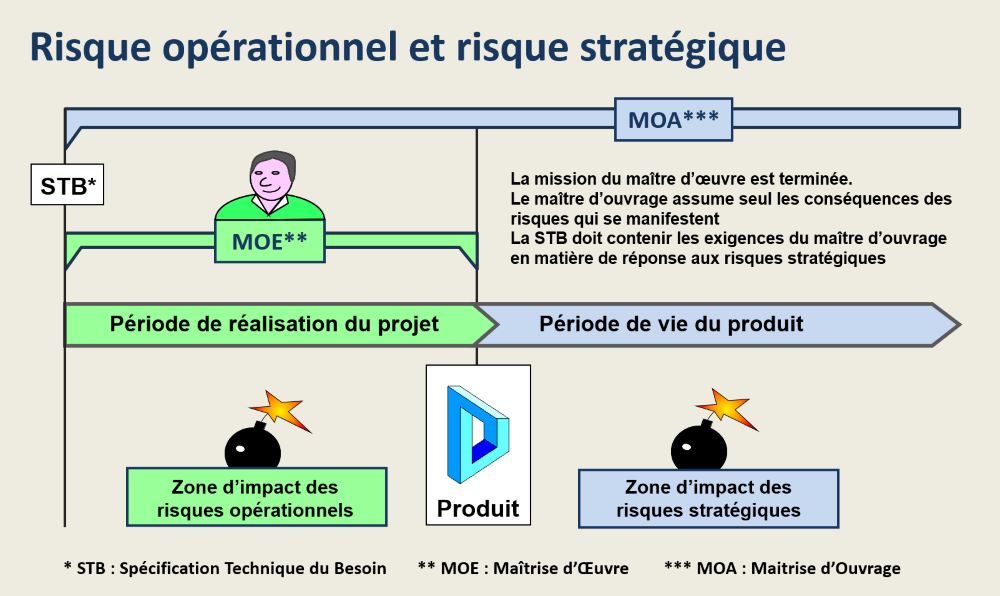

On appelle risque stratégique tout évènement qui compromettrait l’atteinte l’objectif stratégique (le but). Les risques stratégiques sont gérés par le maître d’ouvrage, mais celui-ci doit inscrire dans les spécifications techniques du besoin (STB) les exigences de nature à réduire les risques stratégiques (par exemple la redondance d’un composant critique, la scalabilité d’un logiciel…)

Prenons un exemple concret : La société A, prestataire de service auprès des arboriculteurs souhaite proposer un service innovant : la surveillance des vergers par drone. Le bureau d’études B accepte de fournir clé en main un drone adapté au besoin de la société A. Un document (spécification technique du besoin) précise à la fois les exigences de la société A et le protocole de tests qui permettra de vérifier que le drone est conforme aux exigences. Résumons : l’objectif commun à A et B est que le drone réalise toutes les fonctions spécifiées (par exemple transporter une charge de 5 Kg, avoir 2 heures d’autonomie, etc…). Le but de A est de séduire les …….. Pour lire la suite souscrivez un abonnement PREMIUM ou si vous êtes déjà abonné connectez-vous

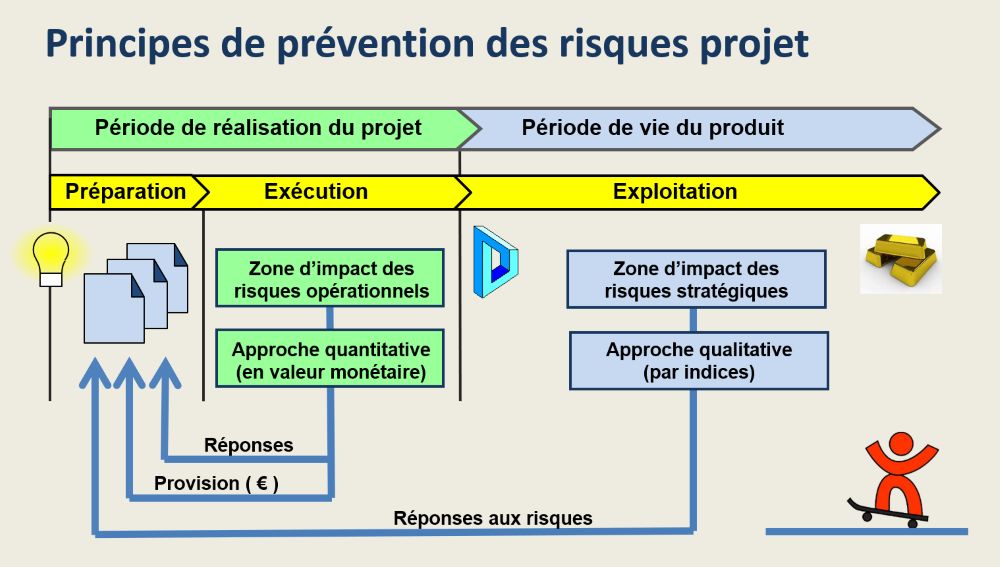

Allons un peu plus loin et anticipons sur les leçons suivantes qui traiteront de l’analyse et du traitement des risques.

Allons un peu plus loin et anticipons sur les leçons suivantes qui traiteront de l’analyse et du traitement des risques.La partie haute du schéma reprend ce qui a été dit plus haut sur le cycle de vie du projet et la zone d’impact des deux types de risques, stratégiques et opérationnels.

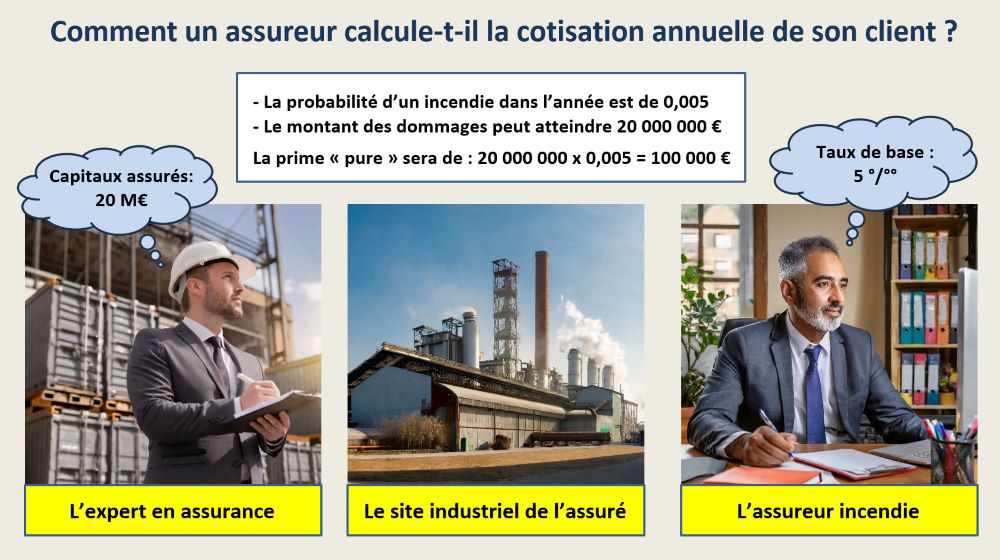

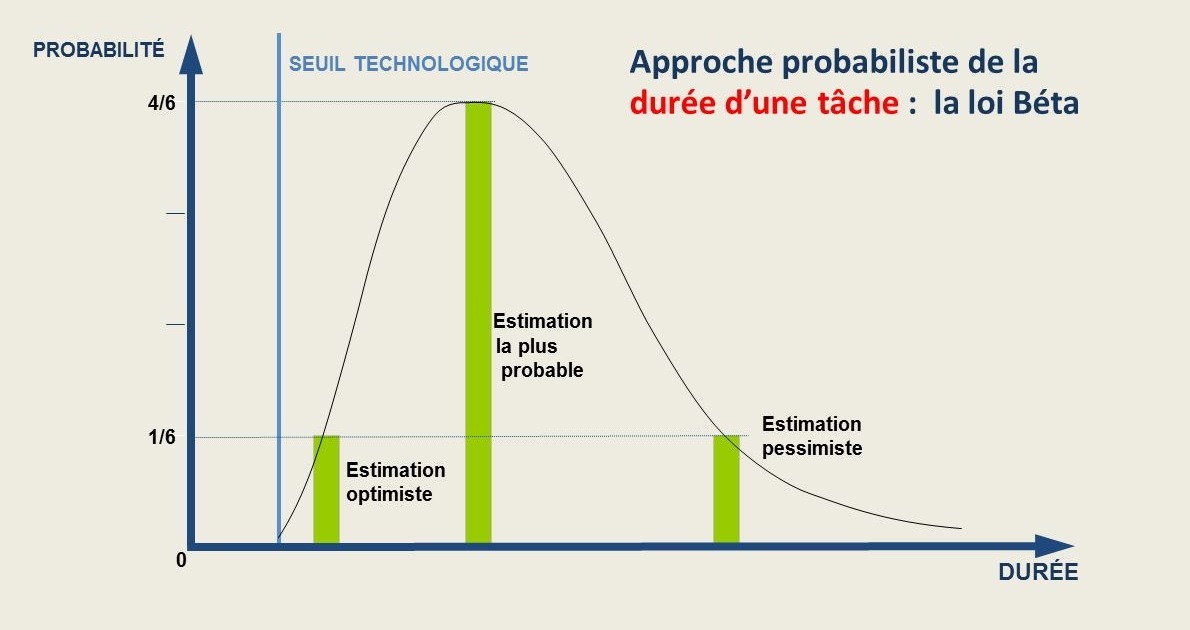

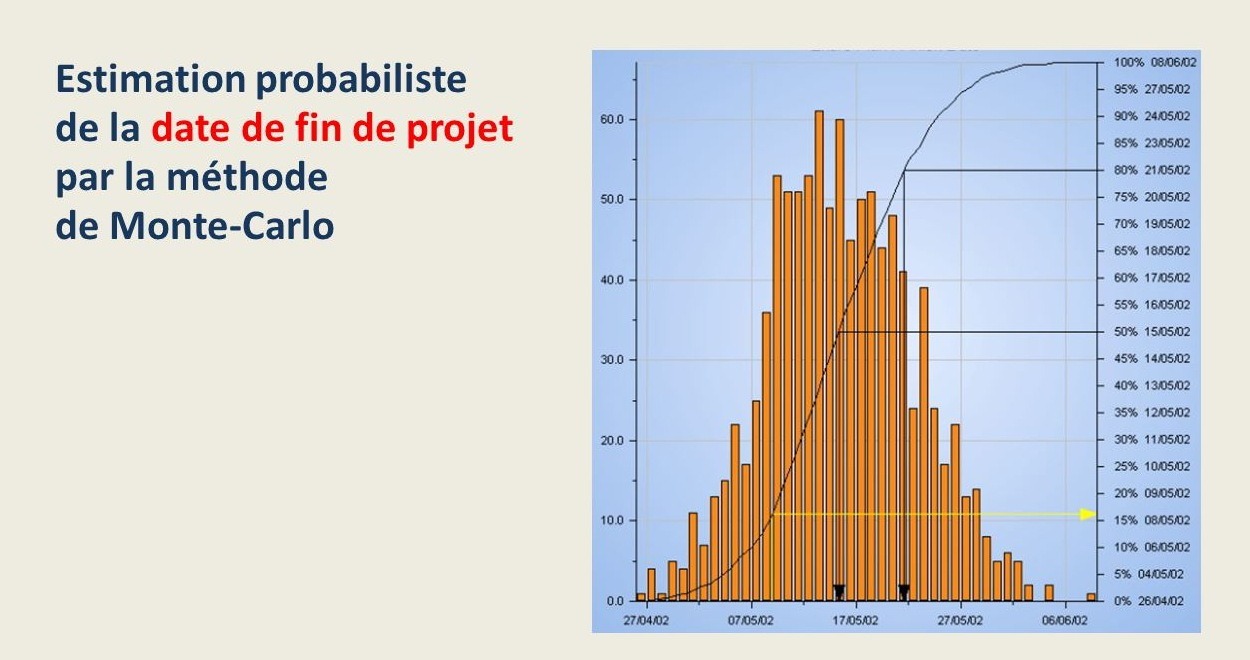

Voyons pour commencer la partie gauche du schéma, correspondant à la période de réalisation du projet. Réalisation du projet qui est sous la responsabilité du maître d’œuvre. Celui-ci dispose pour remplir cette mission d’une somme d’argent limitée, appelée « budget du projet« . C’est cette contrainte monétaire qui nous oblige a appréhender les risques par l’approche quantitative qui consiste à évaluer les risques en terme de coût. En clair on calculera la somme qui sera dépensée si le risque survient et la somme à dépenser pour éviter qu’il ne se manifeste. A l’issue de l’analyse, on intégrera au planning les taches nécessaires pour réduire les risques (réponses aux risques), et on ajoutera au montant des travaux une somme appelée « provision » pour financer les conséquences des problèmes qui de toute façon ne manqueront pas de se manifester en cours d’exécution : soit des risques que l’on n’avait pas identifiés, soit des risques dont on avait seulement réduit la probabilité de survenance.

A la fin du projet, le budget du projet est clôturé, et il y a transfert de propriété (du produit) du maître d’œuvre au maître d’ouvrage.

Voyons maintenant la partie droite du schéma, correspondant à la période d’exploitation du résultat du projet (le produit). C’est donc maintenant le maître d’ouvrage qui est à la manoeuvre. Les risques d’exploitation (risques stratégiques) seront présent aussi longtemps que durera l’exploitation, et ce sera au maître d’ouvrage de les assumer.

Dans l’absolu, le maître d’œuvre ne devrait pas avoir à s’intéresser aux risques stratégiques : c’est le maître d’ouvrage qui en subira les conséquences et non lui. La réalité oblige a être plus nuancé, plusieurs situations justifient l’inverse :

. Dans le cas d’un projet interne (l’entreprise réalise un projet pour elle-même) on imagine mal que le chef de projet maîtrise d’œuvre se désintéresse totalement du devenir de sa création.

. Pour une start-up, maîtrise d’œuvre et maîtrise d’ouvrage sont la même équipe : elle crée le produit, puis l’exploite.

. Dans le cas de projets externes, le maître d’œuvre qui livrerait un produit conforme au cahier des charges mais inexploitable pourrait se voir poursuivi en justice pour manquement à son obligation de conseil.

. Enfin et toujours dans le cas des projets externes, tout dépend des relations entre maîtrise d’œuvre et maîtrise d’ouvrage. Si les relations sont toxiques (notamment marché traité à perte pour obtenir le projet) le maître d’œuvre privilégie la réduction des coûts et se désintéresse totalement de l’intérêt de son client. Si à l’inverse si les relations sont bonnes, l’intérêt commun est de réaliser une analyse des risques stratégiques et d’intégrer au planning les travaux (réponses aux risques) de nature à les réduire. Un maître d’ouvrage normalement constitué comprendra qu’il doit financer ces travaux.

Conclusion de ce long paragraphe : Il y a lieu d’analyser et de traiter les risques stratégiques, mais la méthode quantitative n’a pas d’intérêt dans ce cas. On mettra en œuvre pour ce faire une autre méthode : l’approche qualitative. Celle-ci est très connue, souvent sous le nom d’AMDEC. Elle est basée non pas sur des coûts mais sur l’évaluation d’indices de fréquence, de gravité et de criticité.

Ces deux méthodes seront décrites dans deux prochaines leçons.

Une question existentielle déchire les spécialistes du risque projet : Un risque peut-il avoir des conséquences positives, et si oui, faut-il prendre en compte les risques positifs dans une analyse de risque. Là encore, tout devient simple et tout débat disparait si l’on a compris la différence entre risque stratégique et risque opérationnel. En terme de risques opérationnels il n’y a aucun intérêt à envisager les risques positifs. Reprenons l’exemple du drone de surveillance. Que les moteurs soient livrés plus tôt que prévu, qu’un fournisseur de batteries commercialise un nouveau modèle 30% plus performant, que l’algorithme de stabilisation soit extraordinairement efficace sont d’heureuses nouvelles, mais en aucun cas des risques positifs. A l’inverse un risque stratégique peut souvent s’envisager positivement. Par exemple la société A peut rencontrer un succès imprévu et voir son chiffre d’affaires s’envoler bien au-delà de ses plus folles espérances.

Une question existentielle déchire les spécialistes du risque projet : Un risque peut-il avoir des conséquences positives, et si oui, faut-il prendre en compte les risques positifs dans une analyse de risque. Là encore, tout devient simple et tout débat disparait si l’on a compris la différence entre risque stratégique et risque opérationnel. En terme de risques opérationnels il n’y a aucun intérêt à envisager les risques positifs. Reprenons l’exemple du drone de surveillance. Que les moteurs soient livrés plus tôt que prévu, qu’un fournisseur de batteries commercialise un nouveau modèle 30% plus performant, que l’algorithme de stabilisation soit extraordinairement efficace sont d’heureuses nouvelles, mais en aucun cas des risques positifs. A l’inverse un risque stratégique peut souvent s’envisager positivement. Par exemple la société A peut rencontrer un succès imprévu et voir son chiffre d’affaires s’envoler bien au-delà de ses plus folles espérances.Temporalité du risque et pilote du risque

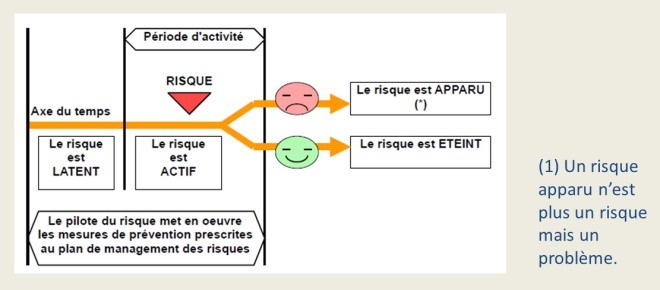

L’une des particularités de la gestion des risques projet est la « temporalité » du risque. Une bonne partie des risques du projet ne sont actifs que pendant une courte période. Prenons comme exemple le risque qu’un colis contenant un composant spécifique s’égare, ce risque n’est actif que pendant quelques heures, entre l’expédition et la réception du colis. Avant l’envoi ce risque est latent. Après la date prévue de livraison, de deux chose l’une : soit le colis a été livré et le risque n’existe plus (il est « éteint« ) soit le colis n’est pas livré et le risque est apparu et c’est devenu un problème à résoudre : Que faire pour sauver le projet ? La conséquence de cet effet de temporalité est que chaque risque doit être piloté par une personne chargée de le surveiller. Dans l’exemple précédent le pilote du risque aura comme mission dans la période de latence de veiller à ce que le fournisseur ne prenne pas de retard dans la réalisation du composant et que celui-ci soit bien expédié à la date et par le moyen convenus. Pendant le transport il suivra le parcours du colis. Après livraison il sera libéré de cette mission.

L’une des particularités de la gestion des risques projet est la « temporalité » du risque. Une bonne partie des risques du projet ne sont actifs que pendant une courte période. Prenons comme exemple le risque qu’un colis contenant un composant spécifique s’égare, ce risque n’est actif que pendant quelques heures, entre l’expédition et la réception du colis. Avant l’envoi ce risque est latent. Après la date prévue de livraison, de deux chose l’une : soit le colis a été livré et le risque n’existe plus (il est « éteint« ) soit le colis n’est pas livré et le risque est apparu et c’est devenu un problème à résoudre : Que faire pour sauver le projet ? La conséquence de cet effet de temporalité est que chaque risque doit être piloté par une personne chargée de le surveiller. Dans l’exemple précédent le pilote du risque aura comme mission dans la période de latence de veiller à ce que le fournisseur ne prenne pas de retard dans la réalisation du composant et que celui-ci soit bien expédié à la date et par le moyen convenus. Pendant le transport il suivra le parcours du colis. Après livraison il sera libéré de cette mission. Revenons sur les notions de facteur de risque et de facteur de sécurité. Chaque risque est influencé à la fois par les facteurs de risque, qui en augmentent l’intensité et par les facteurs de sécurité qui la diminuent. Si l’on reprend l’exemple du colis, la désignation d’un pilote du risque et le choix d’un fournisseur et d’un transporteur connus pour leur bonne réputation sont des facteur de sécurité (notons qu’un coût plus élevé peut se justifier par la diminution du risque, cet aspect sera traité plus loin dans ce chapitre). A l’inverse confier les approvisionnements du projet à un service achat de type « cost killer » et débordé par le quotidien serait un facteur de risque.

Revenons sur les notions de facteur de risque et de facteur de sécurité. Chaque risque est influencé à la fois par les facteurs de risque, qui en augmentent l’intensité et par les facteurs de sécurité qui la diminuent. Si l’on reprend l’exemple du colis, la désignation d’un pilote du risque et le choix d’un fournisseur et d’un transporteur connus pour leur bonne réputation sont des facteur de sécurité (notons qu’un coût plus élevé peut se justifier par la diminution du risque, cet aspect sera traité plus loin dans ce chapitre). A l’inverse confier les approvisionnements du projet à un service achat de type « cost killer » et débordé par le quotidien serait un facteur de risque.Le processus de gestion des risques projet

Ce schéma résume à lui seul la presque totalité de ce chapitre, nous allons le commenter le plus complètement possible. D’abord, même si les chiffres qui vont suivre sont plus qu’approximatifs, il se vérifie souvent que les risques qui surviennent dans un projet se sont à 80% déjà manifestés dans les projets précédents. Les chefs de projet le savent bien et cela contribue à les démotiver : « de toute façon, dans cette boutique, on refait sans arrêt les mêmes bêtises ». Ce constat devrait être de nature à inciter les entreprises à exploiter le retour d’expérience des projets (boucle « REX » sur le schéma). Le processus de capitalisation d’expérience consiste à tirer le bilan risque des projets pour alimenter une base de connaissances (en bleu à droite du schéma). Bien entendu au démarrage de chaque nouveau projet on exploite cette base de connaissances pour en tirer la liste des risques qui pourraient survenir à nouveau et des facteurs de risque toujours présents. Reste à identifier les 20% de risques nouveaux, généralement liés au contexte particulier et aux spécificités du nouveau projet. Nous verrons plus loin les méthodes …….. Pour lire la suite souscrivez un abonnement PREMIUM ou si vous êtes déjà abonné connectez-vous

Ce schéma résume à lui seul la presque totalité de ce chapitre, nous allons le commenter le plus complètement possible. D’abord, même si les chiffres qui vont suivre sont plus qu’approximatifs, il se vérifie souvent que les risques qui surviennent dans un projet se sont à 80% déjà manifestés dans les projets précédents. Les chefs de projet le savent bien et cela contribue à les démotiver : « de toute façon, dans cette boutique, on refait sans arrêt les mêmes bêtises ». Ce constat devrait être de nature à inciter les entreprises à exploiter le retour d’expérience des projets (boucle « REX » sur le schéma). Le processus de capitalisation d’expérience consiste à tirer le bilan risque des projets pour alimenter une base de connaissances (en bleu à droite du schéma). Bien entendu au démarrage de chaque nouveau projet on exploite cette base de connaissances pour en tirer la liste des risques qui pourraient survenir à nouveau et des facteurs de risque toujours présents. Reste à identifier les 20% de risques nouveaux, généralement liés au contexte particulier et aux spécificités du nouveau projet. Nous verrons plus loin les méthodes …….. Pour lire la suite souscrivez un abonnement PREMIUM ou si vous êtes déjà abonné connectez-vous

- Les bénéfices d’une bonne préparation du projet

- Un chef de projet légitime et autonome

- Un planning directeur gravé dans le marbre

- Un planning opérationnel exhaustif

- Un budget détaillé et réaliste

- Des responsabilités clairement définies

- Une communication saine

- Un tableau de bord pertinent

- Des contrats « en béton »

Les bénéfices d’une bonne préparation du projet

Si votre projet ne répond à aucun besoin réel, s’il est mal construit, s’il est confié à des équipes submergées de travail et démotivées, n’allez pas plus loin dans ce chapitre. La meilleure des analyses de risque ne le sauvera pas. La première des choses que vous devez faire est d’appliquer les bonnes pratiques de gestion de projet. Cette leçon est un rappel de ces bonnes pratiques, décrites plus en détail dans les autres chapitres de ce site.

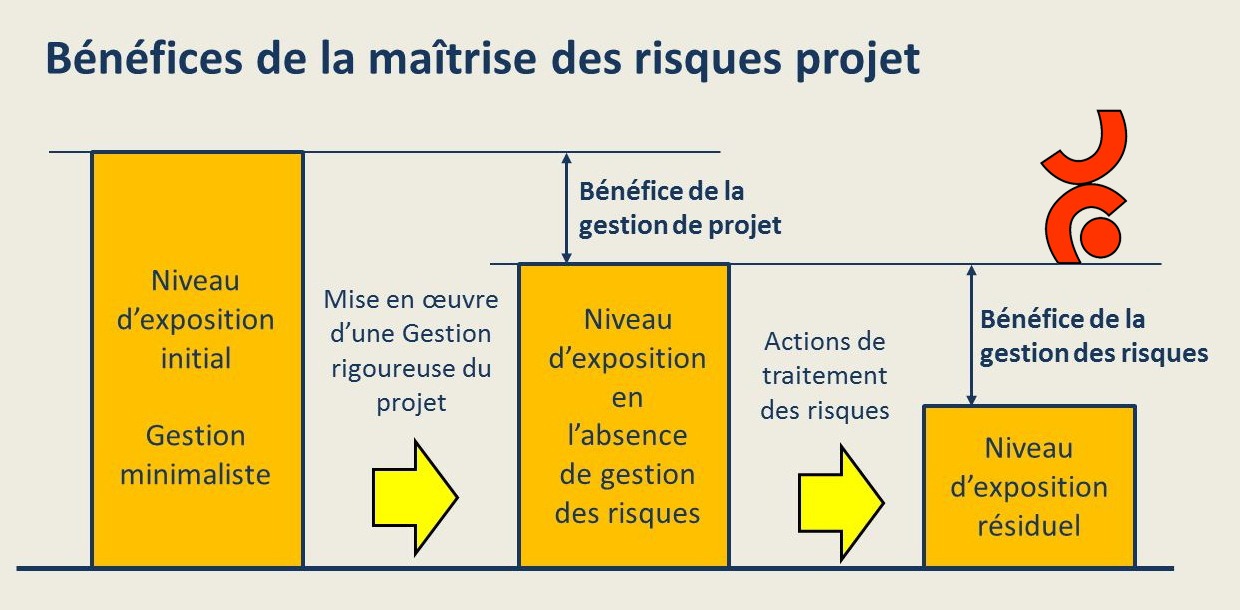

Si votre projet ne répond à aucun besoin réel, s’il est mal construit, s’il est confié à des équipes submergées de travail et démotivées, n’allez pas plus loin dans ce chapitre. La meilleure des analyses de risque ne le sauvera pas. La première des choses que vous devez faire est d’appliquer les bonnes pratiques de gestion de projet. Cette leçon est un rappel de ces bonnes pratiques, décrites plus en détail dans les autres chapitres de ce site.Avant d’aller plus loin voyons ce schéma. La colonne de gauche correspond aux pertes monétaires entrainées par une gestion insuffisante (minimaliste) du projet. Nous reviendrons vers la fin de ce chapitre sur la façon de calculer ces pertes. La colonne du milieu montre le gain obtenu par une saine gestion du projet. La prise en compte et le traitement des risques n’interviennent qu’ensuite (colonne de droite) pour réduire encore les pertes.

Accessoirement, et si vos supérieurs hiérarchiques se satisfont d’une gestion minimaliste des projets et pensent que la gestion des risques est un luxe inutile, ce schéma pourra vous aider à leur montrer que ces actions sont génératrices de gains en monnaie sonnante et trébuchante.

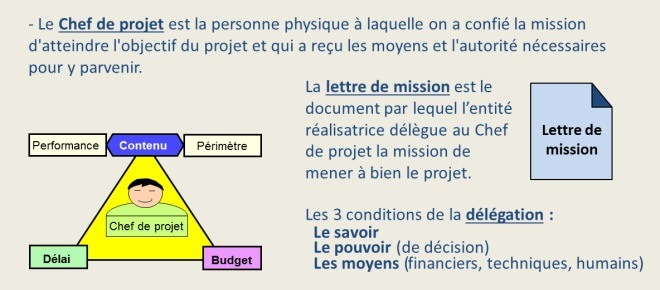

Un chef de projet légitime et autonome

Première question à se poser : la mission de mener à bien le projet est-elle diluée entre plusieurs personnes ou confiée à un individu clairement désigné pour cela (le chef de projet) ? Si l’on a nommé un chef de projet c’est déjà bien. Vérifiez tout de même que toutes les parties prenantes du projet ont pris connaissance de cette nomination, qu’elles savent en quoi elles auront à contribuer au projet et qu’elles sont prêtes à jouer le jeu. Le mieux est que le chef de projet soit légitimé par une lettre de mission largement diffusée, et que cette lettre de mission précise les contributions attendues de chacun. Le chef de projet n’a pas besoin d’être un surhomme mais il doit au minimum être loyal, énergique et disposer de la confiance de sa hiérarchie. La délégation de responsabilité dont il est bénéficiaire est réelle seulement si trois conditions sont réunies : 1) Il est compétent dans le domaine du projet et en gestion de projet (le savoir) 2) Il dispose d’une autonomie de décision (et même de sanction). Par exemple il a le choix de ses fournisseurs et il engage lui-même les dépenses du projet. 3) Il dispose des moyens nécessaires à sa mission : les ressources financières et les moyens techniques et humains.

Première question à se poser : la mission de mener à bien le projet est-elle diluée entre plusieurs personnes ou confiée à un individu clairement désigné pour cela (le chef de projet) ? Si l’on a nommé un chef de projet c’est déjà bien. Vérifiez tout de même que toutes les parties prenantes du projet ont pris connaissance de cette nomination, qu’elles savent en quoi elles auront à contribuer au projet et qu’elles sont prêtes à jouer le jeu. Le mieux est que le chef de projet soit légitimé par une lettre de mission largement diffusée, et que cette lettre de mission précise les contributions attendues de chacun. Le chef de projet n’a pas besoin d’être un surhomme mais il doit au minimum être loyal, énergique et disposer de la confiance de sa hiérarchie. La délégation de responsabilité dont il est bénéficiaire est réelle seulement si trois conditions sont réunies : 1) Il est compétent dans le domaine du projet et en gestion de projet (le savoir) 2) Il dispose d’une autonomie de décision (et même de sanction). Par exemple il a le choix de ses fournisseurs et il engage lui-même les dépenses du projet. 3) Il dispose des moyens nécessaires à sa mission : les ressources financières et les moyens techniques et humains.Un planning directeur gravé dans le marbre

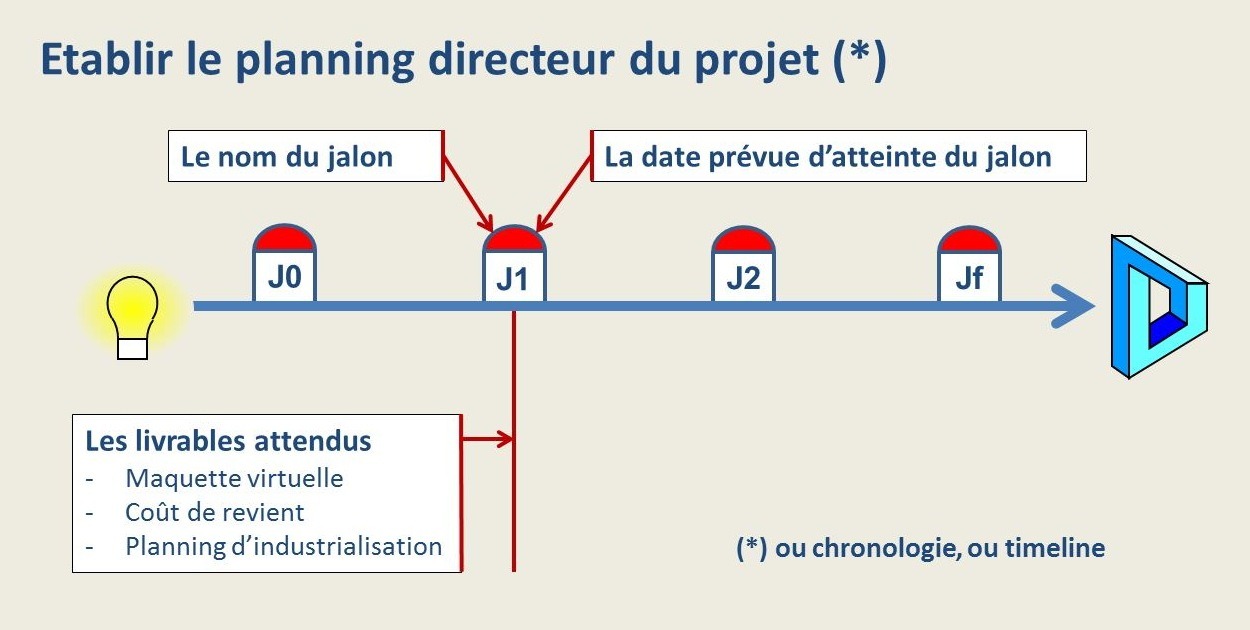

Les différentes parties prenantes du projet, et notamment le chef de projet, sa hiérarchie et le client, doivent partager la même vision de l’échéancier du projet. C’est une question de transparence et surtout cela permet à chacun de constater la bonne progression du projet. Quel que soit le nom donné à cet échéancier : chronologie, timeline ou planning directeur. C’est l’outil central pour la communication autour du projet et surtout pour son contrôle. Bien entendu dans un vrai planning directeur les « jalons » ne sont pas symbolisés comme ici par des bornes kilométriques mais généralement par des losanges. Pour en savoir plus sur les bonnes façons de réaliser un planning directeur, voyez le paragraphe Planning directeur, livrables et jalons

Les différentes parties prenantes du projet, et notamment le chef de projet, sa hiérarchie et le client, doivent partager la même vision de l’échéancier du projet. C’est une question de transparence et surtout cela permet à chacun de constater la bonne progression du projet. Quel que soit le nom donné à cet échéancier : chronologie, timeline ou planning directeur. C’est l’outil central pour la communication autour du projet et surtout pour son contrôle. Bien entendu dans un vrai planning directeur les « jalons » ne sont pas symbolisés comme ici par des bornes kilométriques mais généralement par des losanges. Pour en savoir plus sur les bonnes façons de réaliser un planning directeur, voyez le paragraphe Planning directeur, livrables et jalonsUn planning opérationnel exhaustif

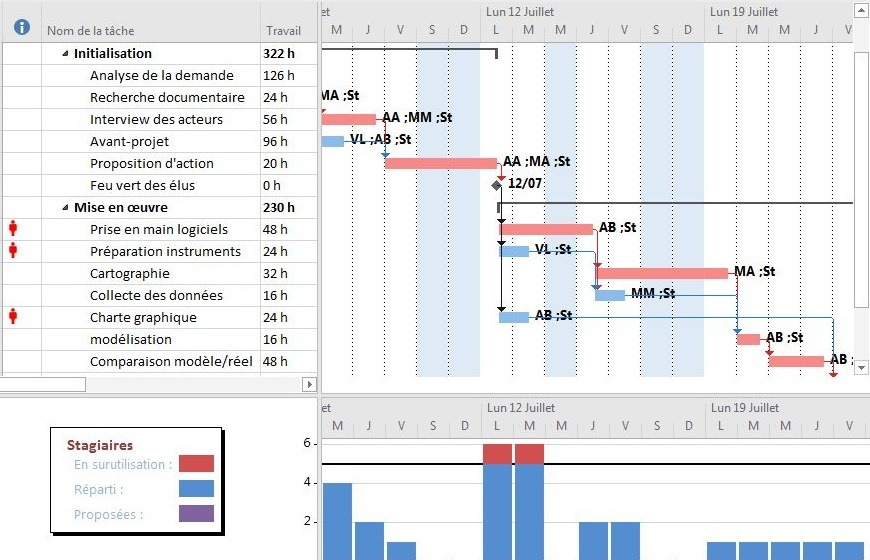

Le planning directeur est un outil de pilotage stratégique. Il permet d’alerter client et hiérarchie sur des dérives importantes, mais il est trop macroscopique pour être utile au quotidien. Le chef de projet a besoin d’un planning bien plus détaillé, le planning opérationnel. L’exemple ci-contre (réalisé sur Microsoft Project) montre la richesse d’informations dont dispose le chef de projet avec un tel outil : Chaque tâche est positionnée sur l’échelle de temps. Les tâches de couleur rouge (tâches critiques) sont celles qui ne supportent aucun retard. Les jalons du planning directeur figurent ici sous la forme des losanges noirs. L’initiale des ressources figure près des barres de tâche. Les petits bonhommes en rouge signalement un problème de sur-utilisation de ressource. L’histogramme au bas de l’image montre la charge des ressources (ici un groupe de cinq stagiaires) au cours du temps. Les périodes de sur-utilisation de la ressource « stagiaires » sont signalées en rouge. Le même outil de planification permet en outre de comparer le déroulement réel du projet aux prévisions, de visualiser instantanément les conséquences d’un aléa sur la suite du projet et de vérifier la validité des décisions prises pour le remettre sur la trajectoire.

Le planning directeur est un outil de pilotage stratégique. Il permet d’alerter client et hiérarchie sur des dérives importantes, mais il est trop macroscopique pour être utile au quotidien. Le chef de projet a besoin d’un planning bien plus détaillé, le planning opérationnel. L’exemple ci-contre (réalisé sur Microsoft Project) montre la richesse d’informations dont dispose le chef de projet avec un tel outil : Chaque tâche est positionnée sur l’échelle de temps. Les tâches de couleur rouge (tâches critiques) sont celles qui ne supportent aucun retard. Les jalons du planning directeur figurent ici sous la forme des losanges noirs. L’initiale des ressources figure près des barres de tâche. Les petits bonhommes en rouge signalement un problème de sur-utilisation de ressource. L’histogramme au bas de l’image montre la charge des ressources (ici un groupe de cinq stagiaires) au cours du temps. Les périodes de sur-utilisation de la ressource « stagiaires » sont signalées en rouge. Le même outil de planification permet en outre de comparer le déroulement réel du projet aux prévisions, de visualiser instantanément les conséquences d’un aléa sur la suite du projet et de vérifier la validité des décisions prises pour le remettre sur la trajectoire.Un budget détaillé et réaliste

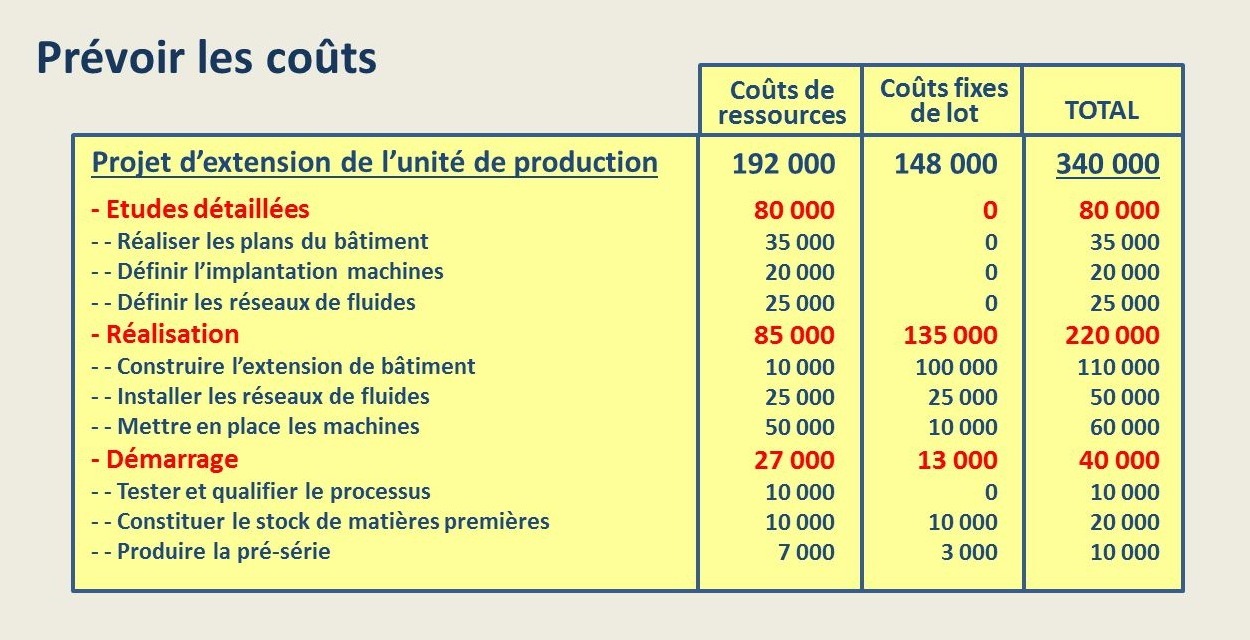

Un état précis des dépenses prévues permet une fois en phase de réalisation de s’assurer à tout moment que les coûts sont maitrisés. Ce tableau appelé CBS pour Cost Breakbown Structure (en français structure de décomposition des coûts) montre comment les dépenses sont calculées tâche par tâche, puis consolidées au niveau des lots de travaux (en rouge) et au niveau du projet. Seuls les débutants en gestion de projet seront surpris que les totaux figurent en haut du tableau et non pas en bas comme c’est l’usage dans les autres disciplines. Rajoutez à ce tableau trois colonnes correspondant aux dépenses réelles constatées et vous avez un tableau de bord de contrôle des dépenses.

Un état précis des dépenses prévues permet une fois en phase de réalisation de s’assurer à tout moment que les coûts sont maitrisés. Ce tableau appelé CBS pour Cost Breakbown Structure (en français structure de décomposition des coûts) montre comment les dépenses sont calculées tâche par tâche, puis consolidées au niveau des lots de travaux (en rouge) et au niveau du projet. Seuls les débutants en gestion de projet seront surpris que les totaux figurent en haut du tableau et non pas en bas comme c’est l’usage dans les autres disciplines. Rajoutez à ce tableau trois colonnes correspondant aux dépenses réelles constatées et vous avez un tableau de bord de contrôle des dépenses.Des responsabilités clairement définies

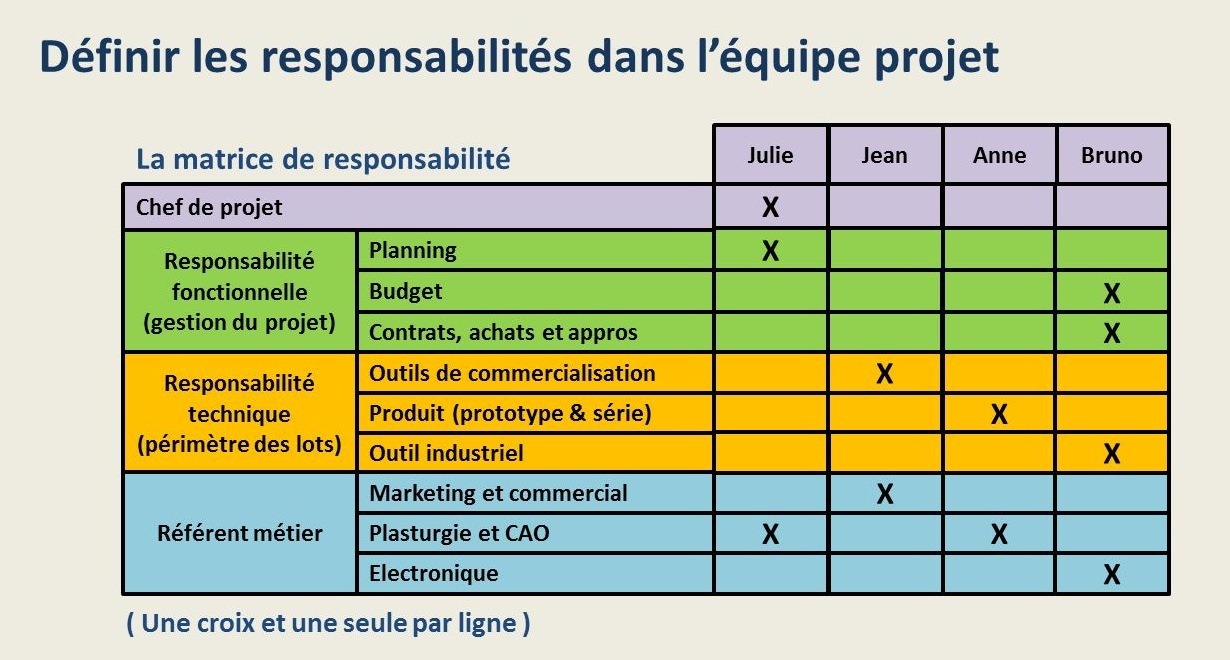

Il y a souvent dans les projets un grand flou sur la question de savoir qui est responsable de quoi dans l’équipe de projet. En conséquence il y a « des trous dans la raquette » et au final des actions ont été déclenchées trop tard, des composants n’ont pas été commandés, des livrables n’ont pas été contrôlés, etc.. La réponse à ce problème est simple : c’est la matrice de responsabilité. Avec un tel outil nul ne peut ignorer ce qu’il doit surveiller et à l’inverse le chef de projet a l’assurance que tout est sous contrôle.

Il y a souvent dans les projets un grand flou sur la question de savoir qui est responsable de quoi dans l’équipe de projet. En conséquence il y a « des trous dans la raquette » et au final des actions ont été déclenchées trop tard, des composants n’ont pas été commandés, des livrables n’ont pas été contrôlés, etc.. La réponse à ce problème est simple : c’est la matrice de responsabilité. Avec un tel outil nul ne peut ignorer ce qu’il doit surveiller et à l’inverse le chef de projet a l’assurance que tout est sous contrôle.Une communication saine

Un chef de projet autoritariste peut avoir une bonne image auprès de sa hiérarchie et auprès de la maîtrise d’ouvrage : Il décide de tout, il est sur tous les fronts, il déborde d’énergie et travaille comme un forcené. Ce que ni la hiérarchie ni le client ne voient c’est qu’il passe son temps à éteindre des incendies qu’il a lui-même allumés. Il n’écoute pas les avis et de ce fait plus personne ne lui donne de conseils, plus personne ne lui signale les pièges. Puisqu’il sait tout, qu’il se débrouille ! Une bonne communication est à l’inverse de cette description : Le chef de projet doit être à l’écoute, ce qui ne l’empêche pas de décider et d’agir. Peut-être avez-vous été surpris en observant l’illustration de ce paragraphe que le chef de projet ne sanctionne pas les erreurs. C’est tout simplement qu’une erreur avouée est source d’amélioration. Attention toutefois, si le chef de projet ne sanctionne pas les erreurs il sanctionne les fautes. La différence ? Une erreur est involontaire, une faute est volontaire.

Un chef de projet autoritariste peut avoir une bonne image auprès de sa hiérarchie et auprès de la maîtrise d’ouvrage : Il décide de tout, il est sur tous les fronts, il déborde d’énergie et travaille comme un forcené. Ce que ni la hiérarchie ni le client ne voient c’est qu’il passe son temps à éteindre des incendies qu’il a lui-même allumés. Il n’écoute pas les avis et de ce fait plus personne ne lui donne de conseils, plus personne ne lui signale les pièges. Puisqu’il sait tout, qu’il se débrouille ! Une bonne communication est à l’inverse de cette description : Le chef de projet doit être à l’écoute, ce qui ne l’empêche pas de décider et d’agir. Peut-être avez-vous été surpris en observant l’illustration de ce paragraphe que le chef de projet ne sanctionne pas les erreurs. C’est tout simplement qu’une erreur avouée est source d’amélioration. Attention toutefois, si le chef de projet ne sanctionne pas les erreurs il sanctionne les fautes. La différence ? Une erreur est involontaire, une faute est volontaire.Un tableau de bord pertinent

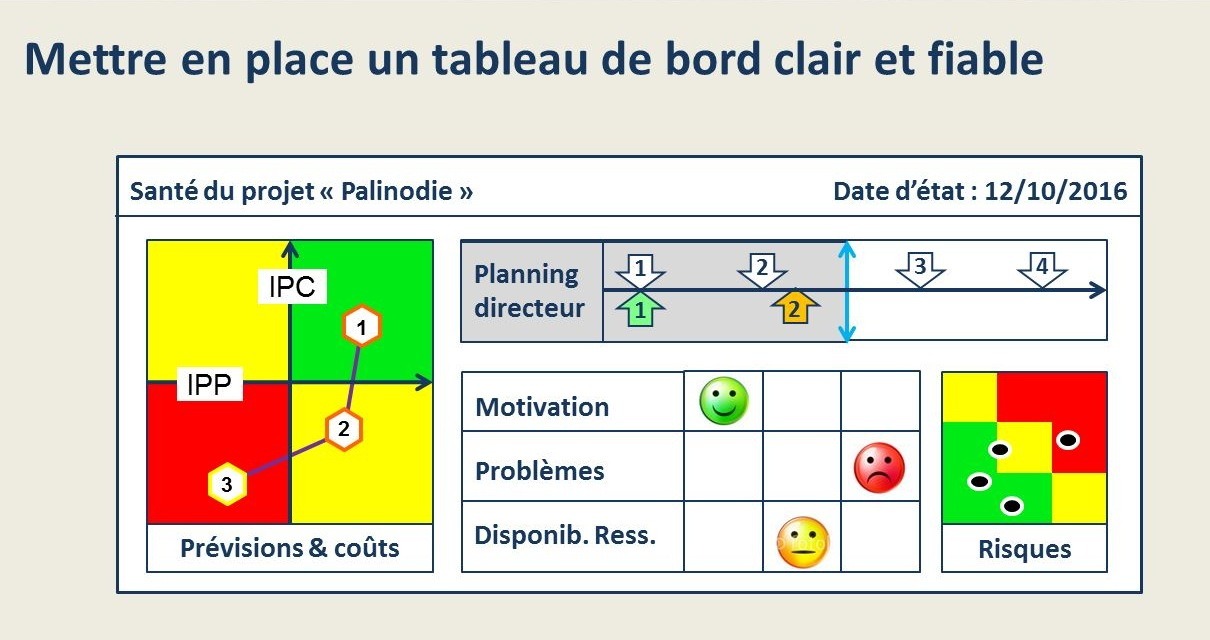

Le planning directeur décrit plus haut renseigne sur la progression du projet, ce qui est déjà pas mal, mais rien que sur cela. Un degré supérieur de maitrise consiste à réaliser un véritable tableau de bord sur lequel figureront tous les paramètres-clé de succès : maitrise du temps, maitrise des couts, pilotage des risques, suivi des problèmes (ou des bugs en informatique), ambiance de travail (à condition d’en avoir une mesure objective), etc…

Le planning directeur décrit plus haut renseigne sur la progression du projet, ce qui est déjà pas mal, mais rien que sur cela. Un degré supérieur de maitrise consiste à réaliser un véritable tableau de bord sur lequel figureront tous les paramètres-clé de succès : maitrise du temps, maitrise des couts, pilotage des risques, suivi des problèmes (ou des bugs en informatique), ambiance de travail (à condition d’en avoir une mesure objective), etc…Des contrats « en béton »

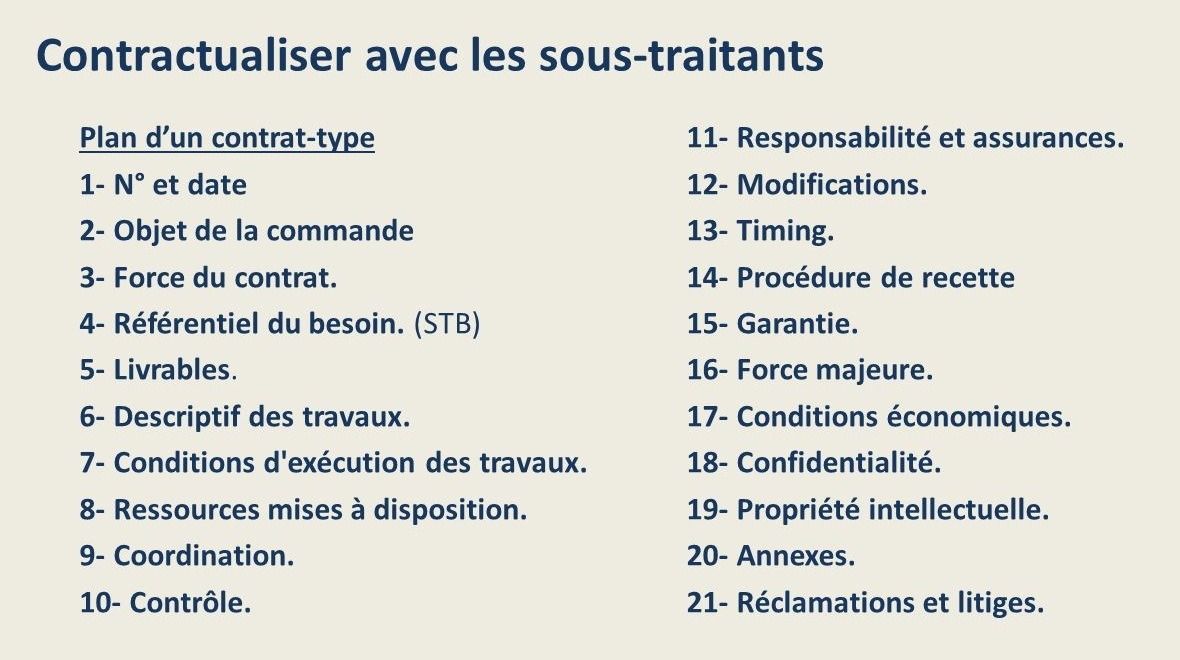

Si vous faites appel à la sous-traitance dans le cadre de vos projets, soignez bien la rédaction des documents contractuels, c’est une très bonne prévention des risques. Voici ci-contre un plan-type de contrat de sous-traitance. Il n’est pas question de le détailler ici, mais voyez le nombre de rubriques et sachez que chacune d’elles mérite d’être rédigée avec un grand soin et si possible avec l’aide d’un juriste.

Si vous faites appel à la sous-traitance dans le cadre de vos projets, soignez bien la rédaction des documents contractuels, c’est une très bonne prévention des risques. Voici ci-contre un plan-type de contrat de sous-traitance. Il n’est pas question de le détailler ici, mais voyez le nombre de rubriques et sachez que chacune d’elles mérite d’être rédigée avec un grand soin et si possible avec l’aide d’un juriste.Un modèle de contrat vous est proposé au paragraphe Documents contractuels pour la gestion de projets

- L’exploitation du retour d’expérience

- L’analyse systémique des tâches du planning

- La recherche des zones critiques

- Le cas particulier des interfaces

- L’impact du risque sur l’objectif du projet

- Les caractéristiques du risque projet

- La fiche de risque

- Le registre des risques

L’exploitation du retour d’expérience

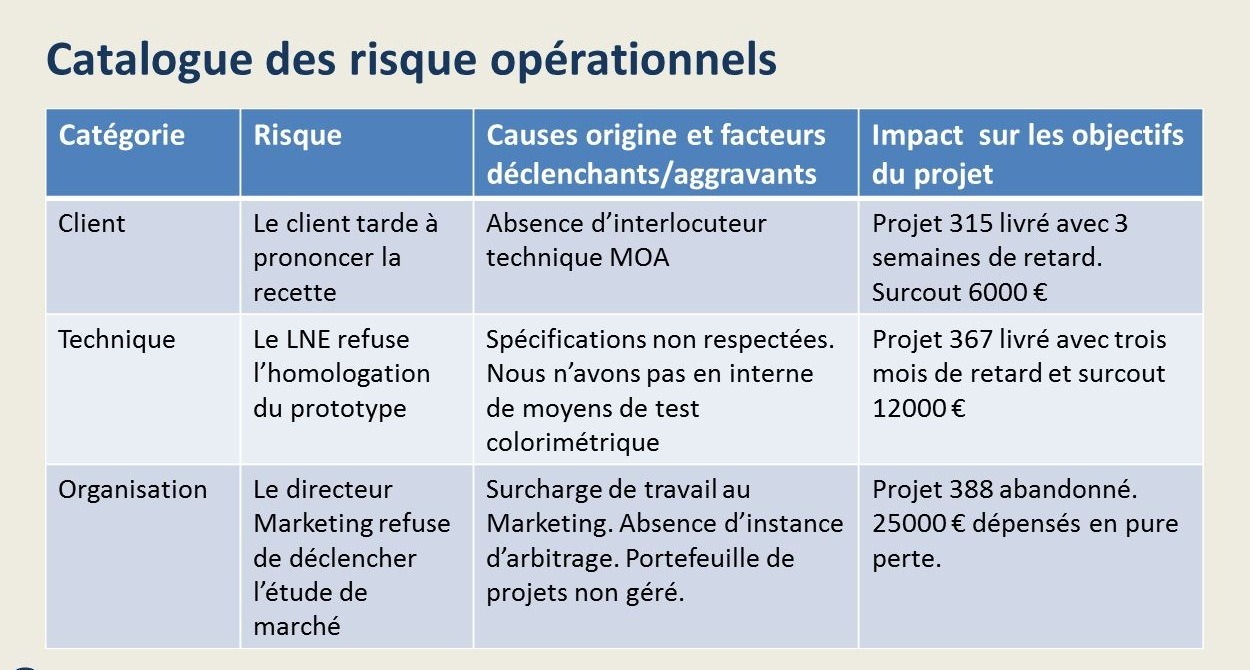

Nous avons vu plus haut que chaque fois qu’une entreprise démarre un nouveau projet, la plupart des risques susceptibles de se manifester correspond tout simplement à ceux que l’on a rencontré dans les projets précédents. Si l’entreprise exploite correctement le retour d’expérience, les risques apparus dans chaque projet qui s’achève sont consignés dans le « catalogue des risques« . Le chef de projet n’a plus qu’à consulter ce catalogue des risques avec un peu d’esprit critique pour commencer à constituer la liste des risques du nouveau projet.

Nous avons vu plus haut que chaque fois qu’une entreprise démarre un nouveau projet, la plupart des risques susceptibles de se manifester correspond tout simplement à ceux que l’on a rencontré dans les projets précédents. Si l’entreprise exploite correctement le retour d’expérience, les risques apparus dans chaque projet qui s’achève sont consignés dans le « catalogue des risques« . Le chef de projet n’a plus qu’à consulter ce catalogue des risques avec un peu d’esprit critique pour commencer à constituer la liste des risques du nouveau projet.L’analyse systémique des tâches du planning

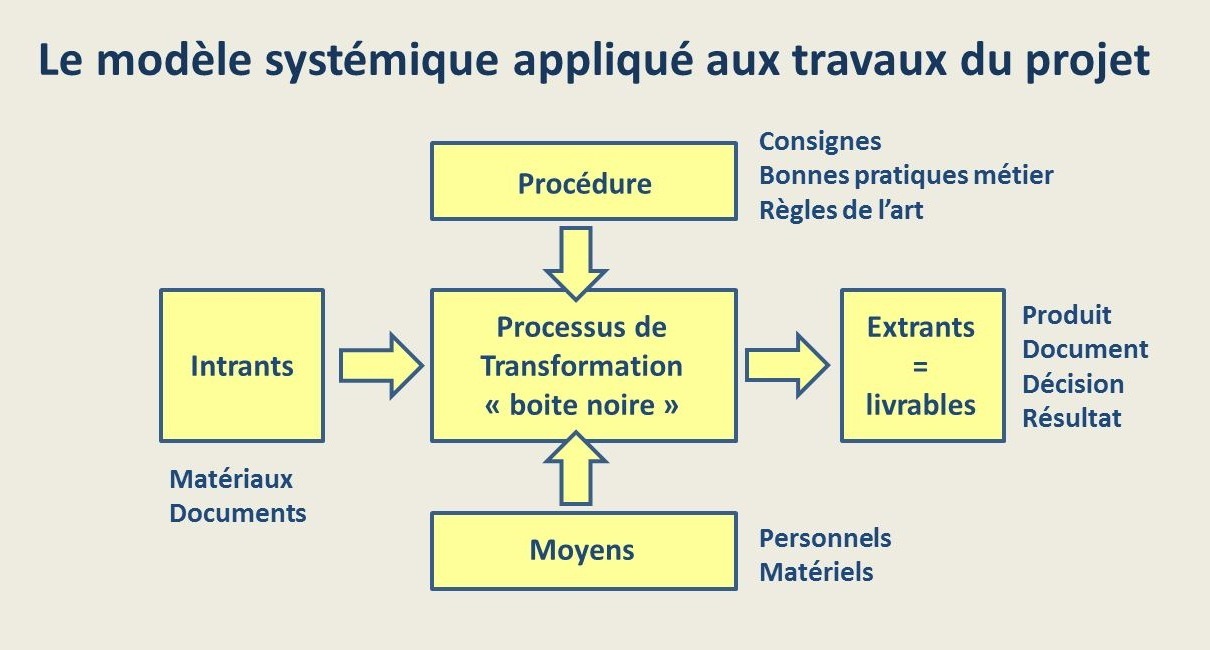

D’abord un peu de théorie : En simplifiant à l’extrême, l’analyse systémique consiste à considérer tout élément d’un système comme une « boite noire » qui interagit avec les autres éléments du système considérés eux aussi comme autant de « boites noires ». Le terme boite noire traduit le fait que l’on ne va jamais s’intéresser à ce qu’il y a dans la boite mais seulement aux interactions entre les différentes boites et aux interactions entre le système et son environnement extérieur. L’analyse systémique est un mode de raisonnement très répandu depuis l’apparition dans les années 1950 de la cybernétique. Si le joli mot « cybernétique » a aujourd’hui disparu l’approche systémique est plus vivante que jamais. Elle trouve notamment son utilité dans…….. Pour lire la suite souscrivez un abonnement PREMIUM ou si vous êtes déjà abonné connectez-vous

D’abord un peu de théorie : En simplifiant à l’extrême, l’analyse systémique consiste à considérer tout élément d’un système comme une « boite noire » qui interagit avec les autres éléments du système considérés eux aussi comme autant de « boites noires ». Le terme boite noire traduit le fait que l’on ne va jamais s’intéresser à ce qu’il y a dans la boite mais seulement aux interactions entre les différentes boites et aux interactions entre le système et son environnement extérieur. L’analyse systémique est un mode de raisonnement très répandu depuis l’apparition dans les années 1950 de la cybernétique. Si le joli mot « cybernétique » a aujourd’hui disparu l’approche systémique est plus vivante que jamais. Elle trouve notamment son utilité dans…….. Pour lire la suite souscrivez un abonnement PREMIUM ou si vous êtes déjà abonné connectez-vous

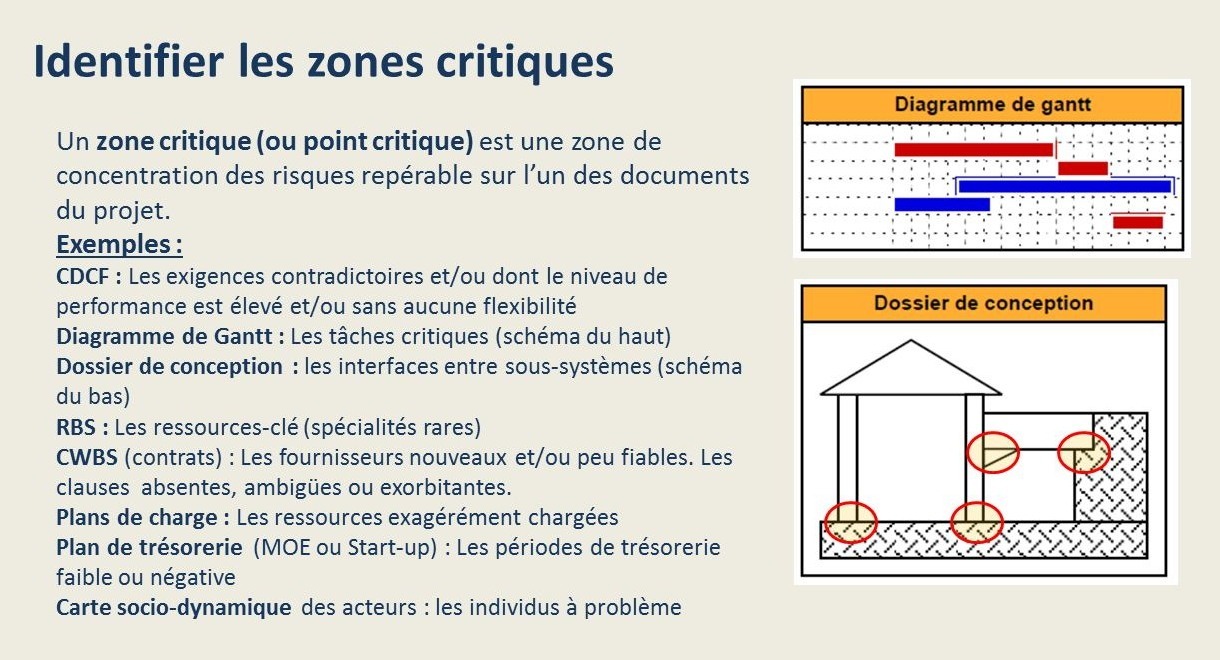

La recherche des zones critiques

Nous avons défini au début de ce chapitre la notion de zone critique (ou point critique) : il s’agit de zones de concentration des risques repérables sur les différents documents du projet. Prenons les deux exemples du schéma : Le planning opérationnel est une source d’information essentielle. Comme on vient de le voir, chaque tâche peut donner lieu à plusieurs évènements dommageables : retard de livraison, livrable non conforme, etc… Bien entendu les tâches critiques et sous-critiques (Pour comprendre la notion de tâche critique, voyez la leçon La planification par les durées) devront être examinées avec une attention toute particulière puisque les conséquences du risque y sont amplifiées. Les schémas, les plans et autres documents descriptifs du produit sont eux aussi des sources d’information indispensables. Ceci est symbolisé sur le schéma du bas. On y reconnait (j’espère !) un bâtiment. Ce bâtiment est relié à un quai (à droite) par une passerelle. Les différents intervenants maitrisent habituellement leur métier : le maçon sait construire des murs solides, le métallier sait faire une passerelle, etc… Alors où aura-t-on des …….. Pour lire la suite souscrivez un abonnement PREMIUM ou si vous êtes déjà abonné connectez-vous

Nous avons défini au début de ce chapitre la notion de zone critique (ou point critique) : il s’agit de zones de concentration des risques repérables sur les différents documents du projet. Prenons les deux exemples du schéma : Le planning opérationnel est une source d’information essentielle. Comme on vient de le voir, chaque tâche peut donner lieu à plusieurs évènements dommageables : retard de livraison, livrable non conforme, etc… Bien entendu les tâches critiques et sous-critiques (Pour comprendre la notion de tâche critique, voyez la leçon La planification par les durées) devront être examinées avec une attention toute particulière puisque les conséquences du risque y sont amplifiées. Les schémas, les plans et autres documents descriptifs du produit sont eux aussi des sources d’information indispensables. Ceci est symbolisé sur le schéma du bas. On y reconnait (j’espère !) un bâtiment. Ce bâtiment est relié à un quai (à droite) par une passerelle. Les différents intervenants maitrisent habituellement leur métier : le maçon sait construire des murs solides, le métallier sait faire une passerelle, etc… Alors où aura-t-on des …….. Pour lire la suite souscrivez un abonnement PREMIUM ou si vous êtes déjà abonné connectez-vous

Le cas particulier des interfaces

Restons encore un peu sur cette importante question des interfaces. Il est bien connu que les interfaces du système sont les points où naissent de nombreux problèmes, à tel point que de nombreux chefs de projet imposent à leurs collaborateurs de se munir de crayons de couleur (ou de surligneurs !) et de colorier, sur les plans et schémas, les interfaces des systèmes. Ne croyez pas pour autant que la question des interfaces ne concerne que les infrastructures technologiques, voici un exemple d’interface dans le domaine des logiciels : Une entreprise française de téléphonie avait préparé dans ses locaux parisiens les logiciels nécessaires au déploiement du réseau téléphonique d’un pays du continent africain. Deux équipes avaient travaillé, au même étage de l’immeuble, sur les deux « briques informatiques » qui constituaient le système. Chacun des deux sous-système avait été testé avec succès et le tout avait été livré aux équipes de terrain. Bien entendu le jour de la mise en service rien ne fonctionnait. Pourquoi ? l’un des deux sous-systèmes ne …….. Pour lire la suite souscrivez un abonnement PREMIUM ou si vous êtes déjà abonné connectez-vous

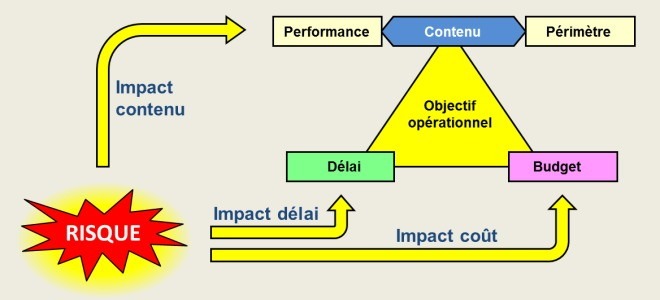

L’impact du risque sur l’objectif du projet

Nous verrons dans la leçon suivante que chaque risque identifié doit être évalué. Le principe de cette évaluation est d’estimer l’impact du risque (ses conséquences) sur l’objectif du projet. En totale cohérence avec les chapitres précédents on distingue trois types d’impact : impact coûts (des dépenses supplémentaires devront être engagées), impact délai (le produit du projet sera livré avec du retard) et impact contenu (certains livrables devront être extraits du périmètre et/ou leur performance ne sera pas au niveau attendu). A l’inverse un risque qui n’aurait pas d’impact (ou un impact très faible) sur l’objectif n’a pas a être pris en compte.

Nous verrons dans la leçon suivante que chaque risque identifié doit être évalué. Le principe de cette évaluation est d’estimer l’impact du risque (ses conséquences) sur l’objectif du projet. En totale cohérence avec les chapitres précédents on distingue trois types d’impact : impact coûts (des dépenses supplémentaires devront être engagées), impact délai (le produit du projet sera livré avec du retard) et impact contenu (certains livrables devront être extraits du périmètre et/ou leur performance ne sera pas au niveau attendu). A l’inverse un risque qui n’aurait pas d’impact (ou un impact très faible) sur l’objectif n’a pas a être pris en compte.Les caractéristiques du risque projet

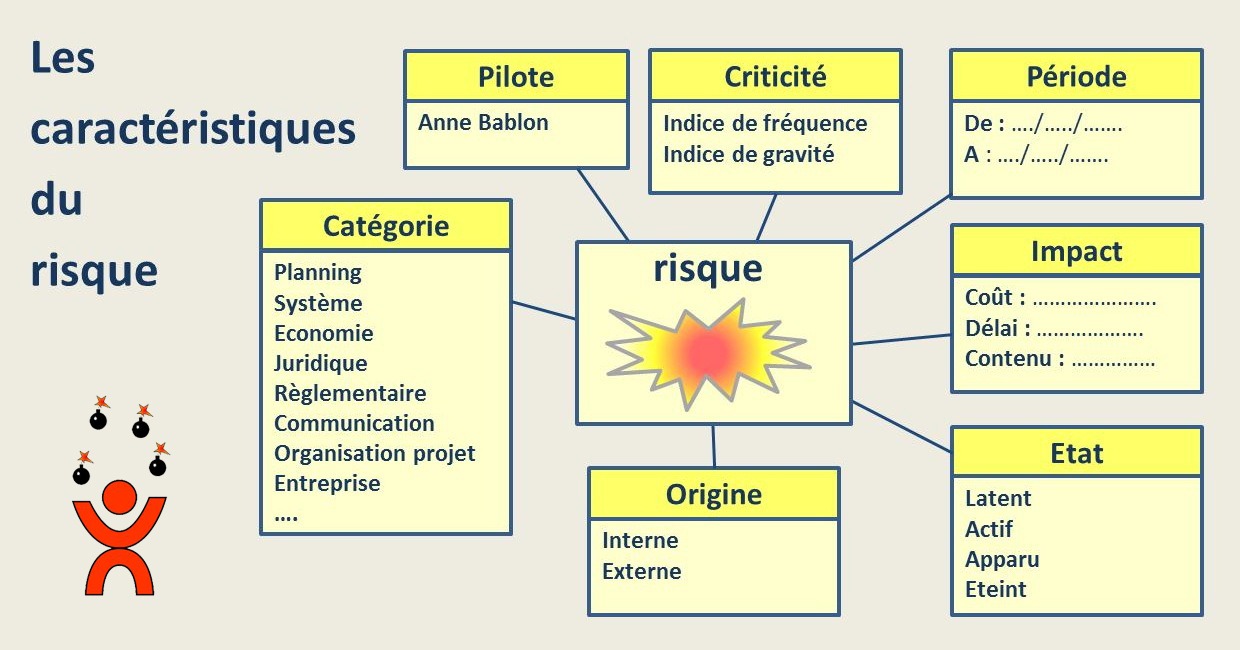

Chaque risque identifié doit être analysé au regard d’un certain nombre de caractéristiques. Le schéma ci-contre propose une grille d’analyse, nous allons passer en revue les différentes caractéristiques en commençant par la catégorie de risque (en bas à gauche) et en poursuivant dans le sens des aiguilles d’une montre.

Chaque risque identifié doit être analysé au regard d’un certain nombre de caractéristiques. Le schéma ci-contre propose une grille d’analyse, nous allons passer en revue les différentes caractéristiques en commençant par la catégorie de risque (en bas à gauche) et en poursuivant dans le sens des aiguilles d’une montre.– Catégorie de risque : Il est rare que les dirigeants d’un organisme aient une vision réaliste des risques qui pénalisent leurs projets, et par là même des sources d’amélioration. L’expérience montre qu’ils sont plus guidés par des impressions, voire des croyances que par un constat objectif. Cette rubrique (catégorie) est destinée à permettre la réalisation d’analyses et de statistiques permettant de fournir aux managers des éléments factuels d’aide à la décision. Chaque risque appartient à une catégorie et une seule. Un retard appartient à la catégorie « Planning », le risque de contrefaire sans le savoir un dispositif breveté appartient à la catégorie « Juridique » et ainsi de suite. Bien entendu la liste proposée ici est donnée à titre d’exemple, tout est affaire de contexte.

– Pilote : Comme nous l’avons vu plus haut, chaque risque identifié et reconnu comme suffisamment significatif pour être suivi doit être pris en charge par un individu (et un seul) appelé « Pilote du risque ». En toute logique le pilote agit pendant les phases …….. Pour lire la suite souscrivez un abonnement PREMIUM ou si vous êtes déjà abonné connectez-vous

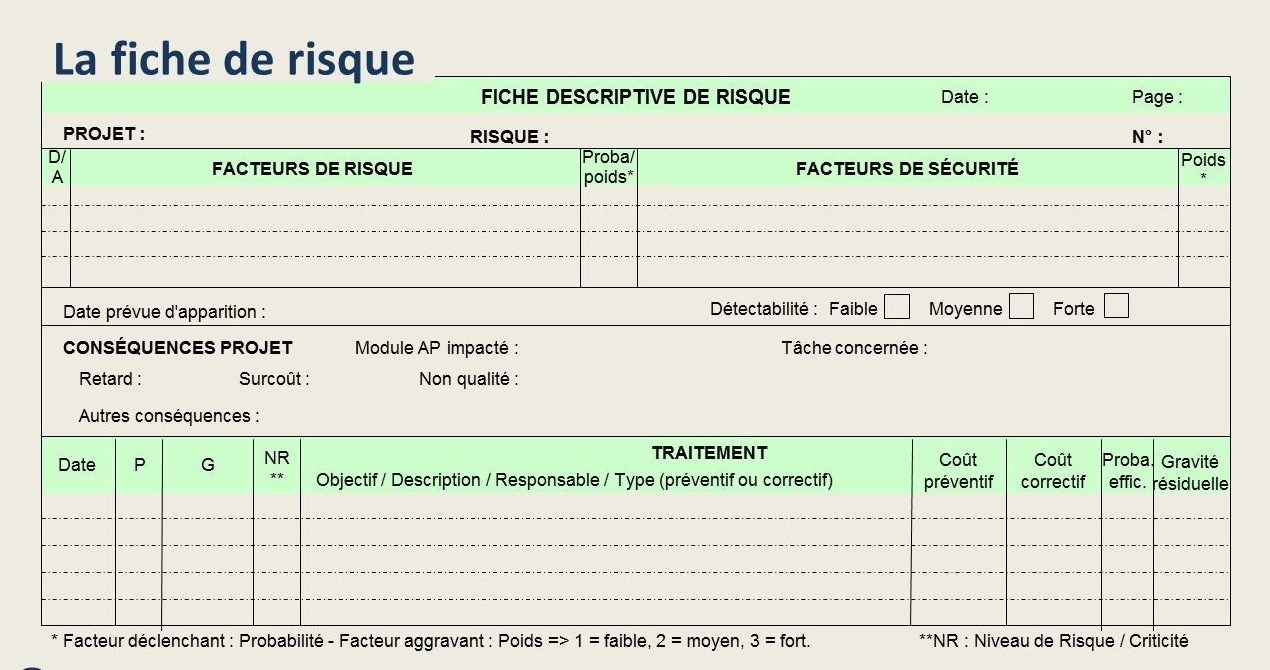

La fiche de risque

Tous les renseignements concernant un risque sont consignés sur une fiche récapitulative : la fiche de risque. Dans l’exemple, la partie haute correspond aux renseignements colletés pendant la phase d’identification. La partie basse est destinée à l’évaluation du risque, ici par la méthode qualitative (qui sera décrite dans la prochaine leçon) et aux mesures de traitement.

Tous les renseignements concernant un risque sont consignés sur une fiche récapitulative : la fiche de risque. Dans l’exemple, la partie haute correspond aux renseignements colletés pendant la phase d’identification. La partie basse est destinée à l’évaluation du risque, ici par la méthode qualitative (qui sera décrite dans la prochaine leçon) et aux mesures de traitement.Le registre des risques

La totalité des fiches de risque du projet est regroupée dans le registre des risques. Bien entendu si le terme « registre » fait penser aux volumineux cahiers sur lesquels les comptables et officiers d’état civil portaient leurs écritures manuscrites, il faut aujourd’hui comprendre « registre » comme une feuille Excel ou une base de données relationnelle.

- Analyse qualitative versus analyse quantitative

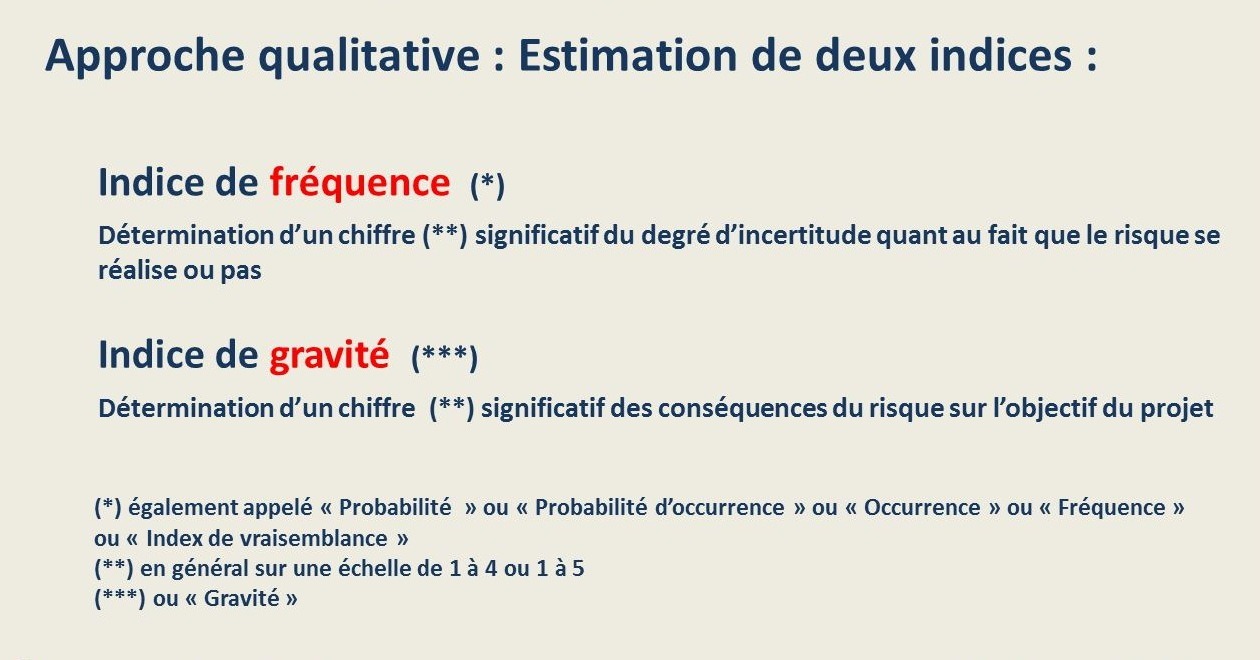

- Indices de fréquence et de gravité

- Exemple d’échelles d’estimation

- La matrice de sévérité

- Indice de criticité de risque et seuil d’acceptabilité

- Le tableau récapitulatif des risques

- Justification du traitement des risques dans l’approche qualitative

- Domaines d’usage de l’approche qualitative

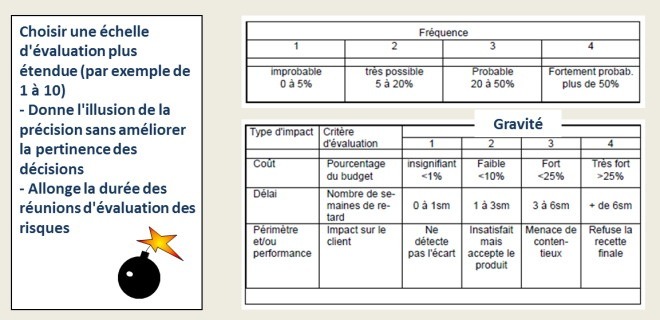

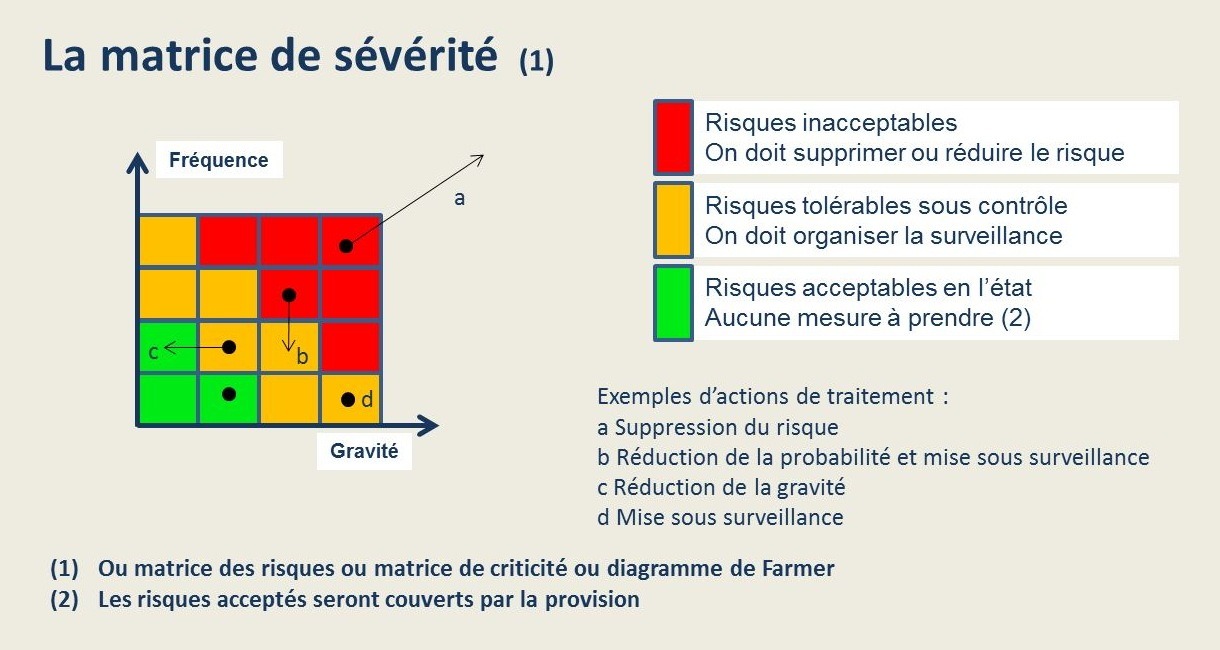

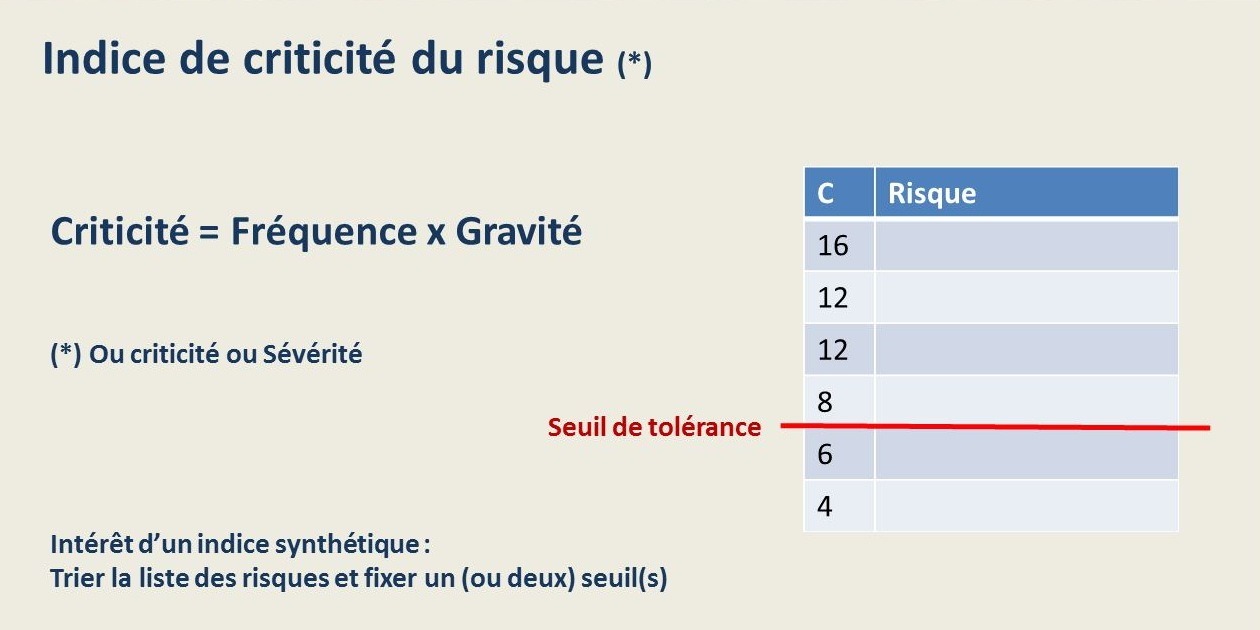

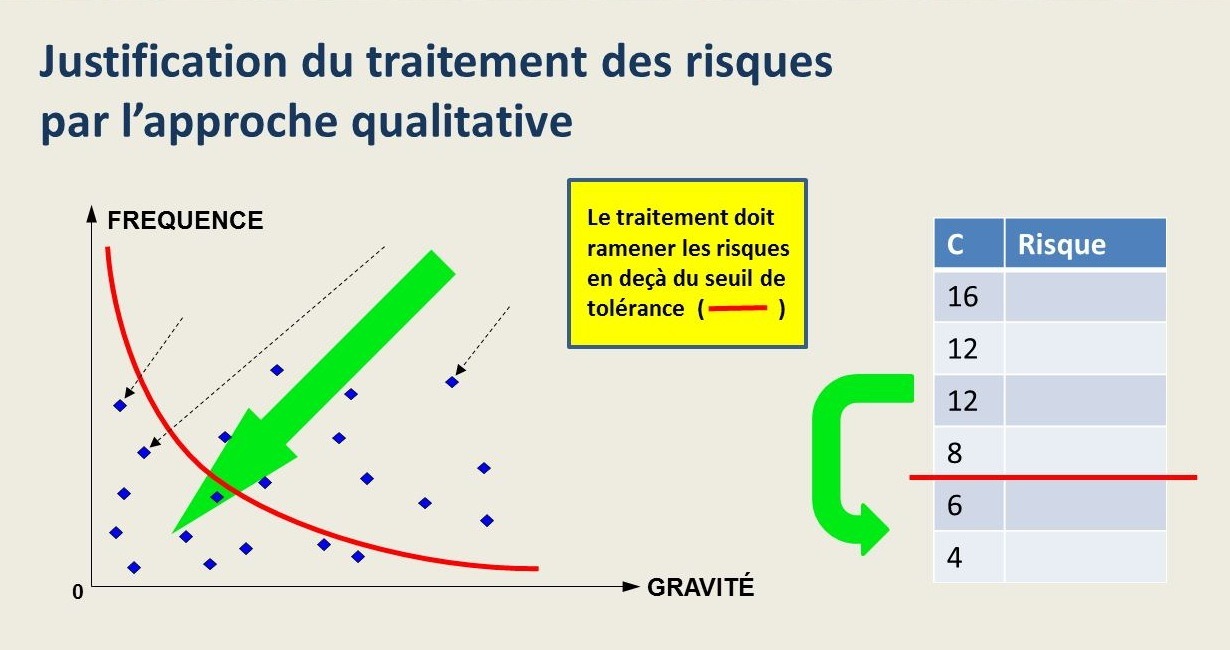

Analyse qualitative versus analyse quantitative