Le projet d'innovation pour faire de votre idée un succès commercial

Que vous soyez salarié en charge de l'innovation, chef d'entreprise en recherche de diversification, sous-traitant à la recherche du mythique "produit propre" ou encore candidat à la création d'entreprise, ce chapitre vous concerne. Il passe en revue tous les aspects du projet d'innovation. De l'approche marketing à la mise en marché, en passant par la conception et la réalisation du produit,.

Que vous soyez salarié en charge de l'innovation, chef d'entreprise en recherche de diversification, sous-traitant à la recherche du mythique "produit propre" ou encore candidat à la création d'entreprise, ce chapitre vous concerne. Il passe en revue tous les aspects du projet d'innovation. De l'approche marketing à la mise en marché, en passant par la conception et la réalisation du produit,.Ce serait une profonde erreur de piloter un projet d'innovation comme un projet classique. Ici on est dans l'incertain, dans les "sciences molles". Plus encore que dans tout autre type de projet, l'humain est la clé du succès. Jusqu'aux outils méthodologiques qui sont propres à la démarche d'innovation : Vous ne connaissez pas Océan bleu et son canevas stratégique ? Le Business model canvas vous est inconnu ? Vous pensez comme beaucoup que l'on peut breveter une bonne idée ? Alors, bienvenue dans ce chapitre et bon apprentissage.

Cliquez sur la barre de titre pour voir le contenu de la leçon

- Deux projets d’innovation sur trois échouent… et votre prochain ?

- Une définition de l’innovation

- Entre découverte et évidence, le domaine de l’innovation

- L’innovation incrémentale

- Innovation de rupture et mur technologique

- Les champs d’innovation

- La sérendipité, kézaco ?

- De la sérendipité à la bissociation

- Le biomimétisme

- Quelques démarches type d’innovation

- Un exemple d’innovation réussie

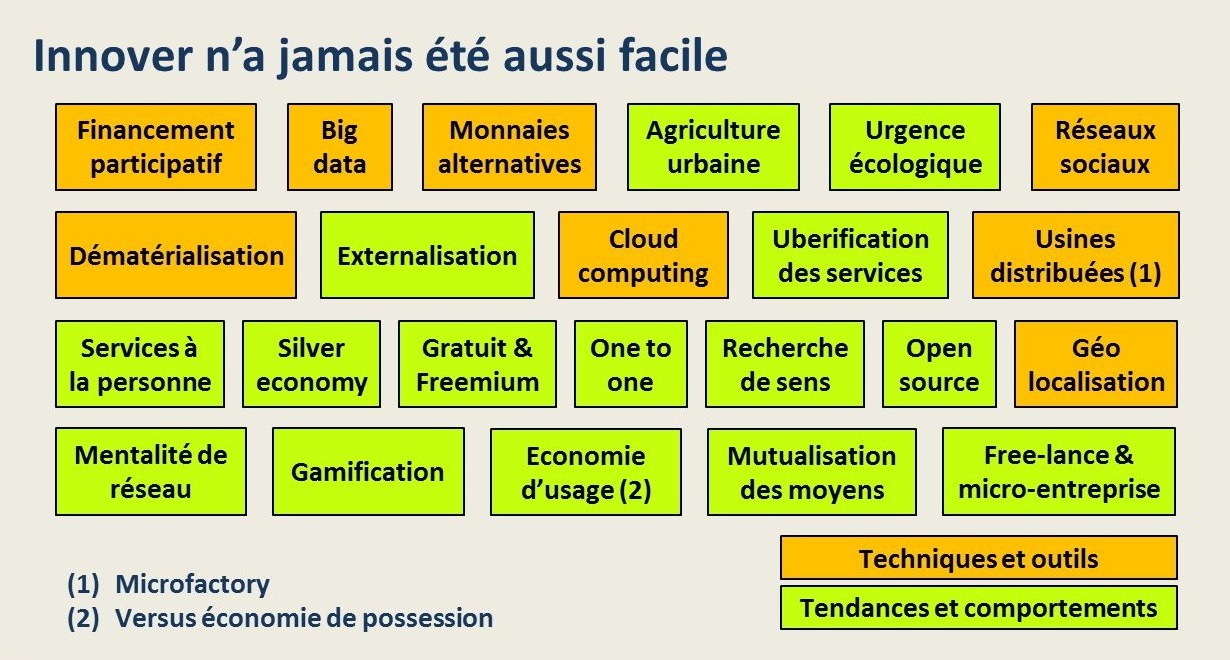

- Innover n’a jamais été aussi facile

Deux projets d’innovation sur trois échouent… et votre prochain ?

Voici une statistique qui surprend, bien qu’elle soit confirmée par les sources les plus sérieuses : deux projets d’innovation sur trois échouent. C’est une moyenne. Parmi les secteurs les plus sinistrés figurent en bonne place les projets informatiques. Pour les projets informatiques justement, le diagnostic a été fait maintes fois et des solutions se mettent en place progressivement. Comme par exemple les méthodes agiles (qui sont traitées sur ce site dans un autre chapitre). Pour ce qui est du projet d’innovation on pourrait penser que l’échec est lié à l’incertitude inhérente au domaine. Il n’en est rien. Le manque d’organisation et l’ignorance des méthodes et des outils de la démarche d’innovation suffisent à expliquer bien des échecs. Ajoutons à cela l’individualisme et le fonctionnement « en silo » des entreprises et le tableau sera complet. Ceci posé, assez parlé des échecs et voyons comment on doit s’y prendre pour réussir !

Voici une statistique qui surprend, bien qu’elle soit confirmée par les sources les plus sérieuses : deux projets d’innovation sur trois échouent. C’est une moyenne. Parmi les secteurs les plus sinistrés figurent en bonne place les projets informatiques. Pour les projets informatiques justement, le diagnostic a été fait maintes fois et des solutions se mettent en place progressivement. Comme par exemple les méthodes agiles (qui sont traitées sur ce site dans un autre chapitre). Pour ce qui est du projet d’innovation on pourrait penser que l’échec est lié à l’incertitude inhérente au domaine. Il n’en est rien. Le manque d’organisation et l’ignorance des méthodes et des outils de la démarche d’innovation suffisent à expliquer bien des échecs. Ajoutons à cela l’individualisme et le fonctionnement « en silo » des entreprises et le tableau sera complet. Ceci posé, assez parlé des échecs et voyons comment on doit s’y prendre pour réussir !Une définition de l’innovation

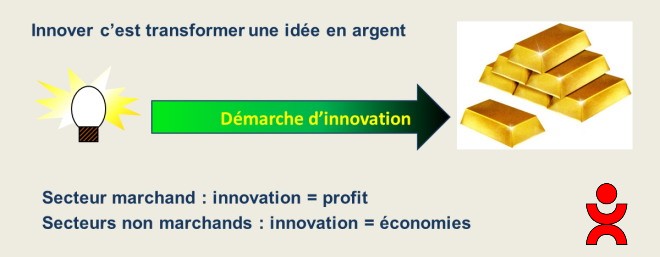

Il existe différentes définitions de l’innovation. Tant qu’à en choisir une et au risque de choquer, voici ma préférée : « Innover c’est transformer une idée en argent ». Voici d’autres définitions et points de vue sur l’innovation. Pour André-Yves Portnoff, l’innovation correspond à la mise en pratique dans la sphère marchande d’une idée plus ou moins nouvelle. Selon Théodore Levitt, la créativité c’est penser des nouvelles choses, l’innovation c’est faire de nouvelles choses. Finissons par cet intéressant point de vue : la recherche transforme de l’argent en savoir, l’innovation transforme du savoir en argent.

Il existe différentes définitions de l’innovation. Tant qu’à en choisir une et au risque de choquer, voici ma préférée : « Innover c’est transformer une idée en argent ». Voici d’autres définitions et points de vue sur l’innovation. Pour André-Yves Portnoff, l’innovation correspond à la mise en pratique dans la sphère marchande d’une idée plus ou moins nouvelle. Selon Théodore Levitt, la créativité c’est penser des nouvelles choses, l’innovation c’est faire de nouvelles choses. Finissons par cet intéressant point de vue : la recherche transforme de l’argent en savoir, l’innovation transforme du savoir en argent.Entre découverte et évidence, le domaine du projet d’innovation

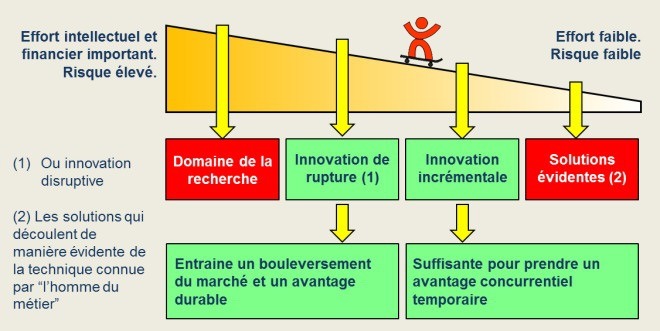

S’agissant de créer du nouveau, il n’y a pas de discontinuité entre les grandes découvertes (à gauche sur le schéma) et les solutions que chacun d’entre nous imagine pour résoudre les problèmes du quotidien (à droite). Tout est affaire de degré. Le domaine de l’innovation est clairement positionné entre les deux extrêmes. Et à l’intérieur même de ce domaine il existe une infinité de degrés. Schématiquement on distingue deux types d’innovation. L’innovation incrémentale est peu risquée et demande un effort relativement faible. Et l’innovation de rupture (dite également innovation disruptive ou même disruption), est bien plus rare et très risquée. Voici ci-dessous un exemple de chacun de ces types d’innovation :

S’agissant de créer du nouveau, il n’y a pas de discontinuité entre les grandes découvertes (à gauche sur le schéma) et les solutions que chacun d’entre nous imagine pour résoudre les problèmes du quotidien (à droite). Tout est affaire de degré. Le domaine de l’innovation est clairement positionné entre les deux extrêmes. Et à l’intérieur même de ce domaine il existe une infinité de degrés. Schématiquement on distingue deux types d’innovation. L’innovation incrémentale est peu risquée et demande un effort relativement faible. Et l’innovation de rupture (dite également innovation disruptive ou même disruption), est bien plus rare et très risquée. Voici ci-dessous un exemple de chacun de ces types d’innovation :L’innovation incrémentale

Le monde de l’automobile est un excellent exemple d’innovation incrémentale. Il y a presque un siècle entre la Ford T et des véhicules récents comme ici la Seat Ibiza. Que de progrès, direz-vous. Oui, bien entendu, pas de climatisation sur la Ford T, ni d’ABS, ni d’airbag. Mais reconnaissez que la structure du produit est globalement la même. Quatre roues dont deux directrices à l’avant, une carrosserie, des portières pivotantes, un moteur thermique à 4 temps. On n’en finirait pas d’énumérer les points communs.

Le monde de l’automobile est un excellent exemple d’innovation incrémentale. Il y a presque un siècle entre la Ford T et des véhicules récents comme ici la Seat Ibiza. Que de progrès, direz-vous. Oui, bien entendu, pas de climatisation sur la Ford T, ni d’ABS, ni d’airbag. Mais reconnaissez que la structure du produit est globalement la même. Quatre roues dont deux directrices à l’avant, une carrosserie, des portières pivotantes, un moteur thermique à 4 temps. On n’en finirait pas d’énumérer les points communs.L’innovation incrémentale ne bouleverse pas le domaine. Elle consiste en une amélioration du produit existant qui a généralement pour but de créer un avantage concurrentiel. Lequel avantage sera momentané car les concurrents ne manqueront pas d’adopter le nouveau dispositif, qui deviendra vite un équipement standard.

Innovation de rupture et mur technologique

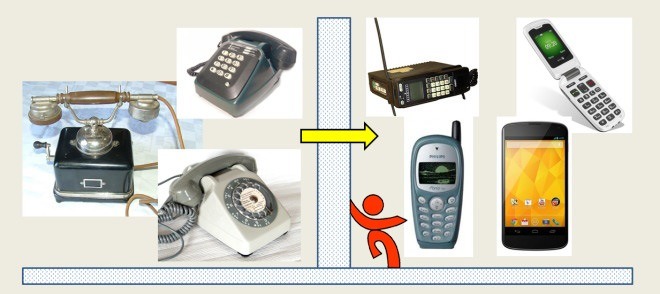

Autre exemple, typique celui-ci de l’innovation de rupture (ou disruptive pour les snobs) : la téléphonie. La plupart d’entre nous ont connu le téléphone filaire et les cabines de téléphone publiques. L’idée du téléphone mobile était pourtant dans toutes les têtes : Les enfants des années 1960 jouaient avec des talkies-walkies. Dix ans plus tard, devenus automobilistes ils se passionnaient pour la « CB » (Citizen Band). C’est dire que la transmission audio sans fil était connue de tous et économiquement accessible. Les premiers prototypes de téléphone « cellulaire » sont apparus en 1973 aux États-Unis. Et pourtant il a fallu attendre le tout début des années 2000 pour que …….. Pour lire la suite souscrivez un abonnement PREMIUM ou si vous êtes déjà abonné connectez-vous

Autre exemple, typique celui-ci de l’innovation de rupture (ou disruptive pour les snobs) : la téléphonie. La plupart d’entre nous ont connu le téléphone filaire et les cabines de téléphone publiques. L’idée du téléphone mobile était pourtant dans toutes les têtes : Les enfants des années 1960 jouaient avec des talkies-walkies. Dix ans plus tard, devenus automobilistes ils se passionnaient pour la « CB » (Citizen Band). C’est dire que la transmission audio sans fil était connue de tous et économiquement accessible. Les premiers prototypes de téléphone « cellulaire » sont apparus en 1973 aux États-Unis. Et pourtant il a fallu attendre le tout début des années 2000 pour que …….. Pour lire la suite souscrivez un abonnement PREMIUM ou si vous êtes déjà abonné connectez-vous

Les champs d’innovation

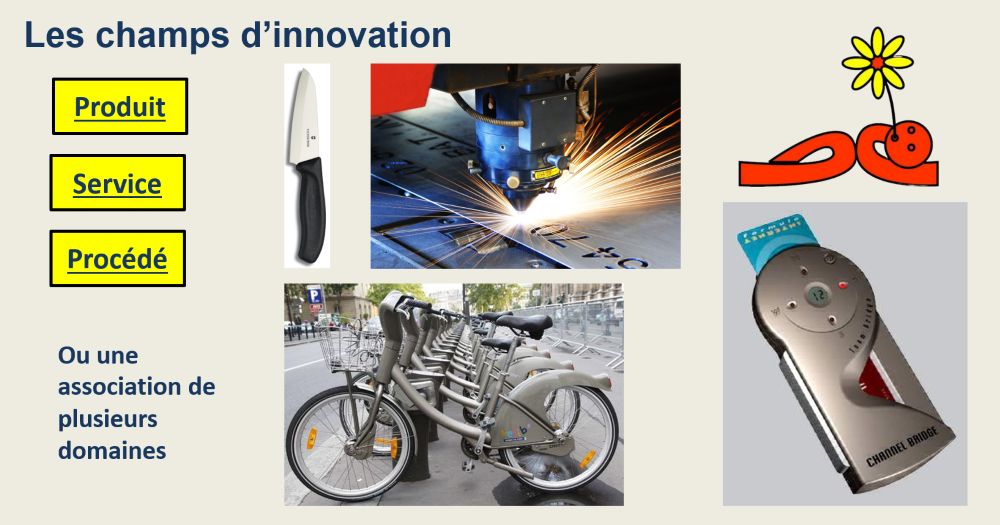

On associe souvent l’innovation au produit industriel. C’est d’ailleurs ce que j’ai fait dans les exemples précédents (automobile et téléphone). On peut fort heureusement innover dans d’autres domaines que celui-ci.

On associe souvent l’innovation au produit industriel. C’est d’ailleurs ce que j’ai fait dans les exemples précédents (automobile et téléphone). On peut fort heureusement innover dans d’autres domaines que celui-ci.Par exemple dans l’innovation de service. Celle-ci consiste soit à associer un service à un produit existant, soit à créer une nouvelle activité de service. Les nouvelles technologies permettent l’émergence et le succès rapide de nouveaux services. Citons en vrac le covoiturage, le e-learning, la vente de particulier à particulier, les circuits courts de distribution…

L’innovation de procédé porte sur la façon de …….. Pour lire la suite souscrivez un abonnement PREMIUM ou si vous êtes déjà abonné connectez-vous

La sérendipité, kézaco ?

Le mot « sérendipité » est revenu récemment à la mode. La sérendipité c’est le constat que l’on trouve le plus souvent ce que l’on ne cherchait pas ! Les quatre exemples ci-contre sont connus. Le très célèbre et très lucratif post-it, c’est l’histoire d’une colle qui ne collait pas. Le Roquefort c’est la contamination accidentelle du fromage par une moisissure. La tarte tatin est issue de la maladresse d’une restauratrice de Lamothe-Beuvron, en Sologne. Alexander Flemming quant à lui constate à son retour de vacances que ses cultures de bactéries ont été détruites. Le coupable ? un champignon microscopique, le pénicillium. C’est le début de la grande aventure des antibiotiques. On ne saura jamais combien d’innovations n’ont pas vu le jour parce que les équipes de projet d’innovation étaient tendues vers l’objectif qui leur était assigné. Et ont laissé de coté des idées peut-être plus prometteuses que l’objet de leur recherche. En pratique, soyez curieux, soyez observateur, et faites confiance au hasard.

Le mot « sérendipité » est revenu récemment à la mode. La sérendipité c’est le constat que l’on trouve le plus souvent ce que l’on ne cherchait pas ! Les quatre exemples ci-contre sont connus. Le très célèbre et très lucratif post-it, c’est l’histoire d’une colle qui ne collait pas. Le Roquefort c’est la contamination accidentelle du fromage par une moisissure. La tarte tatin est issue de la maladresse d’une restauratrice de Lamothe-Beuvron, en Sologne. Alexander Flemming quant à lui constate à son retour de vacances que ses cultures de bactéries ont été détruites. Le coupable ? un champignon microscopique, le pénicillium. C’est le début de la grande aventure des antibiotiques. On ne saura jamais combien d’innovations n’ont pas vu le jour parce que les équipes de projet d’innovation étaient tendues vers l’objectif qui leur était assigné. Et ont laissé de coté des idées peut-être plus prometteuses que l’objet de leur recherche. En pratique, soyez curieux, soyez observateur, et faites confiance au hasard.De la sérendipité à la bissociation

La sérendipité ne demande aucun effort puisque c’est le hasard qui crée la nouveauté. Les seule qualité requises pour que le produit du hasard devienne innovation sont le sens de l’observation et l’opportunisme. Il n’en est pas de même pour la bissociation qui demande un réel effort d’imagination. Le concept de bissociation a été créé par l’écrivain Arthur Koestler. Il l’a décrit dans son livre « Le cri d’Archimède ». La bissociation consiste à combiner dans le nouveau produit deux concepts qui appartenaient jusque là à des univers différents. Les exemples ci-contre en sont l’illustration. Le kitesurf est l’association d’une planche de surf et d’un cerf volant. La motoneige réunit en un seul objet une moto, des skis et une chenille. Le roller est l’union d’une chaussure de ski et d’un patin à roulette modifié. Le code-barre serait inspiré de l’écriture Braille et du système de lecture des bandes-son au cinéma. Pour finir, Gutemberg se serait inspiré du pressoir à raisin et du sceau pour inventer sa presse à imprimer

La sérendipité ne demande aucun effort puisque c’est le hasard qui crée la nouveauté. Les seule qualité requises pour que le produit du hasard devienne innovation sont le sens de l’observation et l’opportunisme. Il n’en est pas de même pour la bissociation qui demande un réel effort d’imagination. Le concept de bissociation a été créé par l’écrivain Arthur Koestler. Il l’a décrit dans son livre « Le cri d’Archimède ». La bissociation consiste à combiner dans le nouveau produit deux concepts qui appartenaient jusque là à des univers différents. Les exemples ci-contre en sont l’illustration. Le kitesurf est l’association d’une planche de surf et d’un cerf volant. La motoneige réunit en un seul objet une moto, des skis et une chenille. Le roller est l’union d’une chaussure de ski et d’un patin à roulette modifié. Le code-barre serait inspiré de l’écriture Braille et du système de lecture des bandes-son au cinéma. Pour finir, Gutemberg se serait inspiré du pressoir à raisin et du sceau pour inventer sa presse à imprimerLe biomimétisme dans le projet d’innovation

Le biomimétisme est un processus volontaire et organisé. L’idée de départ est de transférer dans le domaine technologique des solutions existante dans le domaine du vivant. Voici cinq exemples correspondant aux cinq illustrations ci-contre.

Le biomimétisme est un processus volontaire et organisé. L’idée de départ est de transférer dans le domaine technologique des solutions existante dans le domaine du vivant. Voici cinq exemples correspondant aux cinq illustrations ci-contre.– Le gecko est un sympathique reptile. Sa particularité est de se déplacer au plafond d’une cage en verre. Et même d’y rester suspendu par un seul doigt. De nombreuses équipes de chercheurs ont travaillé et travaillent sur ce seul sujet. Le secret du gecko résiderait dans nano-structure de sa peau, qui met en jeu les forces de Van der Vaals. Les applications pratiques sont à venir.

– Le martin pécheur est un plongeur étonnant. Il pénètre dans l’eau bec en avant en produisant un minimum de remous et surtout sans aucun bruit. Eiji Nakatsu, l’ingénieur qui dirigeait les essais du train à grande vitesse japonais se heurtait à un gros problème …….. Pour lire la suite souscrivez un abonnement PREMIUM ou si vous êtes déjà abonné connectez-vous

Quelques démarches de projet d’innovation

On distingue au moins cinq démarches d’innovation spécifiques :

On distingue au moins cinq démarches d’innovation spécifiques :– Le concept d’innovation ouverte recouvre des réalités très différences. Dans une vision étroite l’innovation ouverte est basée sur la coopération entre entreprises. Et plus précisément entre grands comptes et petites entreprises. Dans une vision plus large c’est la mise dans le domaine public des créations de l’entreprise. C’est le cas désormais habituel des logiciels open source. Plus étonnant le cas des constructeurs automobiles TESLA et TOYOTA, qui libèrent tout ou partie de leurs brevets.

– Celui d’innovation tirée par les usages consiste à observer des clients en situation d’utiliser des produits et services. Puis à transformer leurs pratiques ou leurs insatisfaction en voies d’innovation.

– L’innovation est dite tirée par une communauté lorsque l’entreprise encourage une communauté à contribuer activement au processus d’innovation. Notamment en testant ses nouveaux produits.

– Consistant à repenser une offre initialement destinées à une cible favorisée pour l’adapter aux populations à faible pouvoir d’achat l’innovation est dite bottom of the pyramid

– Inspirée par les chercheurs indiens capables de créations ingénieuses avec des moyens rudimentaires, l’innovation frugale (ou Jugaad) consiste précisément à proposer des solutions simples et économiques. Le livre « L’innovation Jugaad » a popularisé le concep. Et les dirigeants de grandes entreprises ont très vite traduit « jugaad » par « innovation low-cost »

Un exemple d’innovation réussie

Voici deux objets qui ont le même usage : maintenir verticale une feuille de papier. Le support de gauche est de toute évidence issu d’un bureau d’études classique. En voyant l’objet on lit dans les pensées du concepteur. « J’appuie la feuille sur une surface plane, elle repose en partie basse sur un talon. Je la maintiens en partie haute par une pince. Je stabilise le tout par une jambe de force articulée située à l’arrière. Et j’ajoute pour finir une règle transparente réglable en hauteur pour permettre une lecture ligne par ligne ». De la conception réglée, avec au final un produit cher, inutilement complexe (vous vous voyez déplacer la règle à chaque ligne ?) et fragile. L’objet de droite est d’une surprenante simplicité. La feuille de papier tient toute seule car elle se courbe quand on l’introduit dans la fente. L’objet est rempli de sable pour assurer sa stabilité. Un exemple de conception innovante.

Voici deux objets qui ont le même usage : maintenir verticale une feuille de papier. Le support de gauche est de toute évidence issu d’un bureau d’études classique. En voyant l’objet on lit dans les pensées du concepteur. « J’appuie la feuille sur une surface plane, elle repose en partie basse sur un talon. Je la maintiens en partie haute par une pince. Je stabilise le tout par une jambe de force articulée située à l’arrière. Et j’ajoute pour finir une règle transparente réglable en hauteur pour permettre une lecture ligne par ligne ». De la conception réglée, avec au final un produit cher, inutilement complexe (vous vous voyez déplacer la règle à chaque ligne ?) et fragile. L’objet de droite est d’une surprenante simplicité. La feuille de papier tient toute seule car elle se courbe quand on l’introduit dans la fente. L’objet est rempli de sable pour assurer sa stabilité. Un exemple de conception innovante.Innover n’a jamais été aussi facile

Le titre de ce paragraphe est volontairement provoquant et pourtant tellement vrai. Prenons un peu de recul et projetons-nous vingt ans en arrière. Vous vouliez publier un livre, il fallait faire accepter votre manuscrit à un éditeur. Ou investir vos économies pour éditer « à compte d’auteur ». Aujourd’hui il vous en coute le prix d’un smartphone pour le faire imprimer. Et quasiment rien pour le distribuer dans le monde entier. Vous aviez besoin d’argent pour lancer votre produit, il fallait convaincre un banquier. Aujourd’hui vous faites appel au financement participatif. On pourrait donner des dizaines d’autres exemples qui montrent à quel point l’innovation est aujourd’hui à la portée de tous.

Le titre de ce paragraphe est volontairement provoquant et pourtant tellement vrai. Prenons un peu de recul et projetons-nous vingt ans en arrière. Vous vouliez publier un livre, il fallait faire accepter votre manuscrit à un éditeur. Ou investir vos économies pour éditer « à compte d’auteur ». Aujourd’hui il vous en coute le prix d’un smartphone pour le faire imprimer. Et quasiment rien pour le distribuer dans le monde entier. Vous aviez besoin d’argent pour lancer votre produit, il fallait convaincre un banquier. Aujourd’hui vous faites appel au financement participatif. On pourrait donner des dizaines d’autres exemples qui montrent à quel point l’innovation est aujourd’hui à la portée de tous.- D’abord, un management facilitateur.

- La veille stratégique

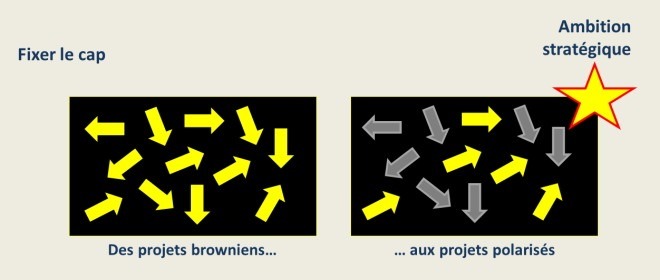

- Fixer le cap… et éliminer les projets parasites

- Constituer et gérer un portefeuille de projets d’innovation

- Faire les choses dans le bon ordre : la matrice « ANVAR »

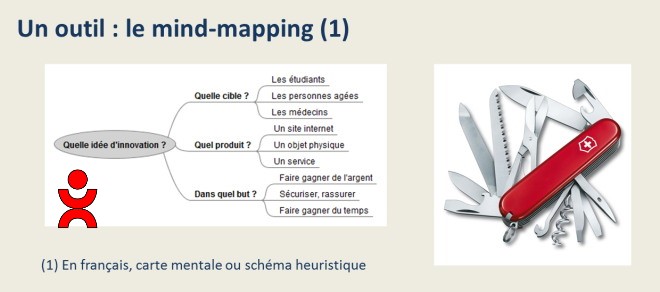

- Un outil indispensable : le mind-mapping

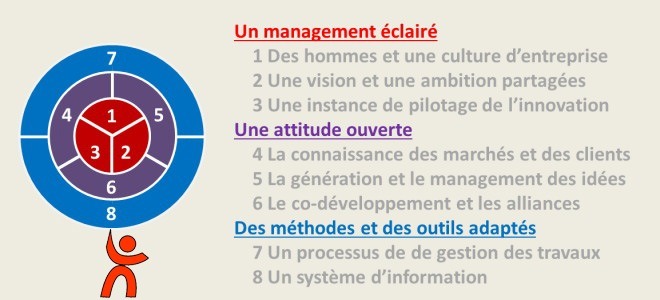

D’abord un management facilitateur

La plupart des chefs d’entreprise font la même erreur. Ils pensent (ou feignent de croire) que ce sont les outils qui résolvent les problèmes. Et en corollaire ils considèrent les individus comme des pièces interchangeables destinées à servir le process. Ce mode de pensée est toujours erroné. Et plus encore lorsqu’on est dans une démarche d’innovation. La réalité — et c’est très bien ainsi — c’est que l’innovation ne peut naître et se développer que dans un milieu ou les individus se sentent bien. Un de mes maitres disait : « on ne fait pas pousser une plante en tirant sur sa tige ». Alors si vous voulez voir naître et grandir l’innovation, préparez le terrain en bon jardinier. Concrètement mettez en pratique dans l’entreprise les préceptes de ce schéma, en commençant par le …….. Pour lire la suite souscrivez un abonnement PREMIUM ou si vous êtes déjà abonné connectez-vous

La plupart des chefs d’entreprise font la même erreur. Ils pensent (ou feignent de croire) que ce sont les outils qui résolvent les problèmes. Et en corollaire ils considèrent les individus comme des pièces interchangeables destinées à servir le process. Ce mode de pensée est toujours erroné. Et plus encore lorsqu’on est dans une démarche d’innovation. La réalité — et c’est très bien ainsi — c’est que l’innovation ne peut naître et se développer que dans un milieu ou les individus se sentent bien. Un de mes maitres disait : « on ne fait pas pousser une plante en tirant sur sa tige ». Alors si vous voulez voir naître et grandir l’innovation, préparez le terrain en bon jardinier. Concrètement mettez en pratique dans l’entreprise les préceptes de ce schéma, en commençant par le …….. Pour lire la suite souscrivez un abonnement PREMIUM ou si vous êtes déjà abonné connectez-vous

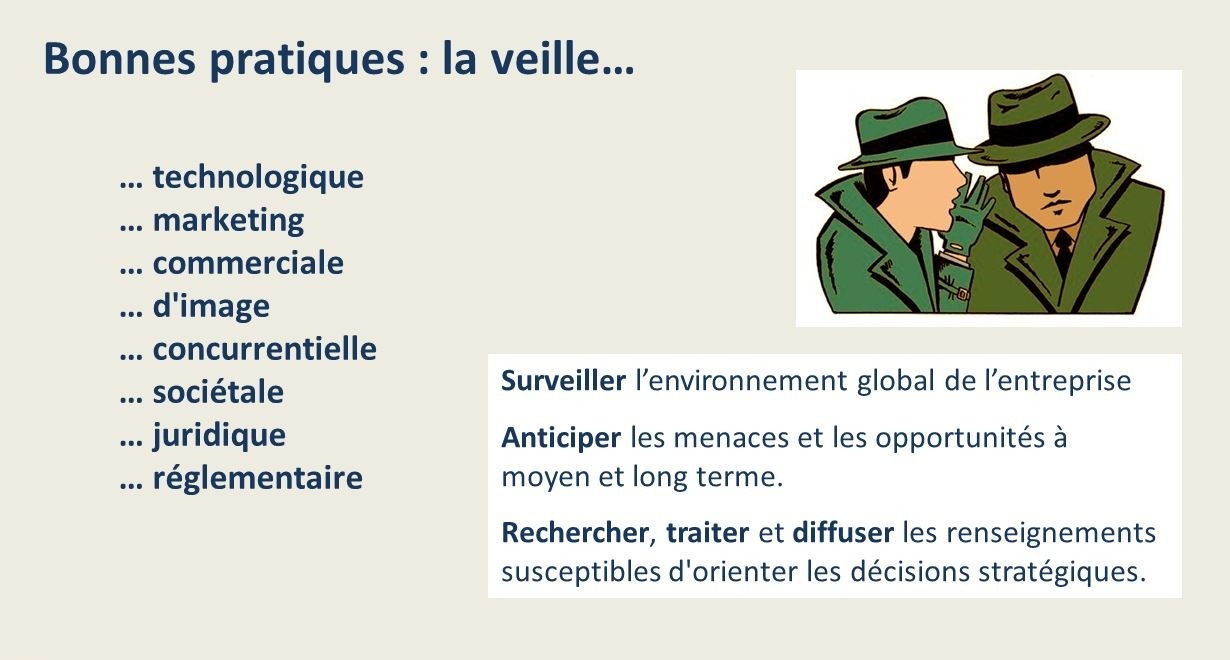

La veille stratégique et le projet d’innovation

On n’innove pas seul dans son coin. Non seulement il faut avoir un état d’esprit d’ouverture mais il faut mettre en place une démarche proactive d’observation tous azimuts. C’est ce que l’on appelle une démarche de veille. Il est étonnant d’observer des industriels affairés à développer un nouveau produit et qui n’ont même pas acheté et désossé les produits des concurrents. Ou qui s’apprêtent à mettre sur le marché un produit destiné à un public qui n’existe plus ou dont les besoins ont radicalement changé. Le remède à tous ces travers, c’est la veille, d’autant plus indispensable que le monde évolue de plus en plus vite. Nous n’en dirons pas plus sur ce sujet très bien documenté sur le net.

On n’innove pas seul dans son coin. Non seulement il faut avoir un état d’esprit d’ouverture mais il faut mettre en place une démarche proactive d’observation tous azimuts. C’est ce que l’on appelle une démarche de veille. Il est étonnant d’observer des industriels affairés à développer un nouveau produit et qui n’ont même pas acheté et désossé les produits des concurrents. Ou qui s’apprêtent à mettre sur le marché un produit destiné à un public qui n’existe plus ou dont les besoins ont radicalement changé. Le remède à tous ces travers, c’est la veille, d’autant plus indispensable que le monde évolue de plus en plus vite. Nous n’en dirons pas plus sur ce sujet très bien documenté sur le net.Fixer le cap… et éliminer les projets parasites

Avez-vous gardé de vos études le souvenir de ce qu’est le « mouvement brownien » ? Il s’agit du mouvement désordonné et imprévisible des molécules dans un fluide. Quel rapport avec notre propos ? Dans de nombreuses entreprises (schéma de gauche) on a la nette impression que les projets d’innovation partent dans toutes les directions, sans cohérence entre eux, comme les molécules décrites par Robert Brown il y a presque deux siècles. Il en résulte un énorme gaspillage de ressources, une grande perte d’efficacité, et souvent un grand désarroi des salariés. Que le chef d’entreprise communique sa vision (schéma de droite), qu’il fixe le cap et les choses vont mécaniquement s’améliorer. Le seul fait d’abandonner les projets d’innovation « parasites » (en gris sur le schéma) va libérer des ressources et le reste suivra.

Avez-vous gardé de vos études le souvenir de ce qu’est le « mouvement brownien » ? Il s’agit du mouvement désordonné et imprévisible des molécules dans un fluide. Quel rapport avec notre propos ? Dans de nombreuses entreprises (schéma de gauche) on a la nette impression que les projets d’innovation partent dans toutes les directions, sans cohérence entre eux, comme les molécules décrites par Robert Brown il y a presque deux siècles. Il en résulte un énorme gaspillage de ressources, une grande perte d’efficacité, et souvent un grand désarroi des salariés. Que le chef d’entreprise communique sa vision (schéma de droite), qu’il fixe le cap et les choses vont mécaniquement s’améliorer. Le seul fait d’abandonner les projets d’innovation « parasites » (en gris sur le schéma) va libérer des ressources et le reste suivra.Constituer et gérer un portefeuille de projets d’innovation

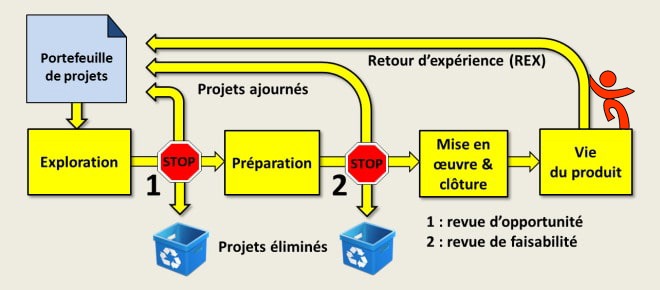

Nous parlions plus haut de « bureau des projets » et de « portefeuille de projets d’innovation ». Ce bureau des projets doit être une vraie machine à faire avancer les projets d’innovation. Le processus sur lequel il s’appuie est décrit par le croquis ci-contre. Les panneaux « STOP » correspondent à ce que l’on appelle des « jalons go/nogo ». A chaque jalon la décision est prise soit de mettre fin au projet d’innovation, soit de l’ajourner temporairement, soit de le faire passer à la phase suivante en lui affectant, bien entendu, les moyens nécessaires. Il est d’usage d’appeler revue d’opportunité le premier jalon et revue de faisabilité le second.

Nous parlions plus haut de « bureau des projets » et de « portefeuille de projets d’innovation ». Ce bureau des projets doit être une vraie machine à faire avancer les projets d’innovation. Le processus sur lequel il s’appuie est décrit par le croquis ci-contre. Les panneaux « STOP » correspondent à ce que l’on appelle des « jalons go/nogo ». A chaque jalon la décision est prise soit de mettre fin au projet d’innovation, soit de l’ajourner temporairement, soit de le faire passer à la phase suivante en lui affectant, bien entendu, les moyens nécessaires. Il est d’usage d’appeler revue d’opportunité le premier jalon et revue de faisabilité le second.Faire les choses dans le bon ordre : la matrice « ANVAR »

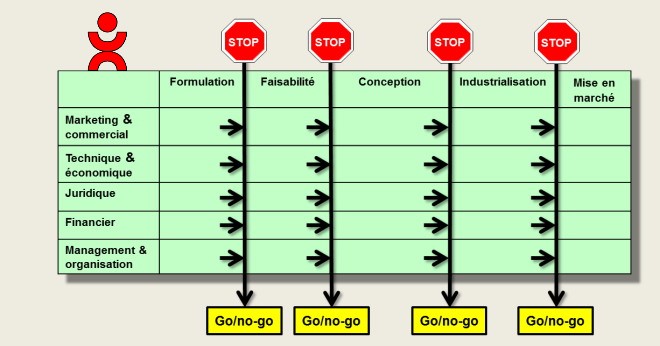

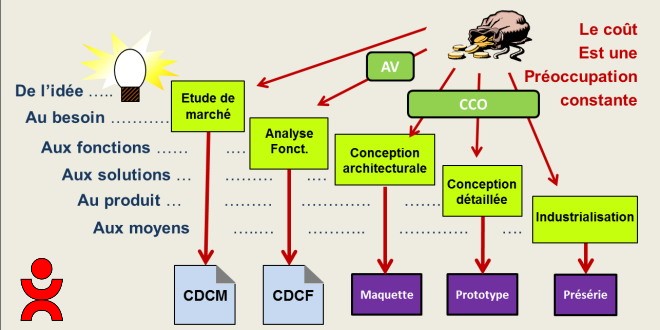

Ne me dites pas que l’ANVAR n’existe plus, je le sais… ANVAR est devenue OSEO puis Bpifrance. Bpifrance est le bras armé de l’état français pour la promotion et le financement de l’innovation. Le schéma ci-contre est à très peu de chose près celui proposé il y a quelques années par l’ANVAR, et qui continue d’être parfaitement valide aujourd’hui. Il résume la totalité du processus de projet d’innovation. En vertical figurent les domaines dans lesquels doivent porter les efforts et les investigations de l’équipe de projet. En horizontal les phases successives (le cycle de vie) de tout projet d’innovation. Tous ceux qui conseillent les entreprises ou les accompagnent dans leur démarche d’innovation s’appuient sur ce schéma pour expliquer qu’il ne faut jamais passer d’une phase à la suivante (flèches verticales) sans avoir validé les cinq domaines. Pour plus de détails vous pouvez télécharger. le tableau original ANVAR.

Ne me dites pas que l’ANVAR n’existe plus, je le sais… ANVAR est devenue OSEO puis Bpifrance. Bpifrance est le bras armé de l’état français pour la promotion et le financement de l’innovation. Le schéma ci-contre est à très peu de chose près celui proposé il y a quelques années par l’ANVAR, et qui continue d’être parfaitement valide aujourd’hui. Il résume la totalité du processus de projet d’innovation. En vertical figurent les domaines dans lesquels doivent porter les efforts et les investigations de l’équipe de projet. En horizontal les phases successives (le cycle de vie) de tout projet d’innovation. Tous ceux qui conseillent les entreprises ou les accompagnent dans leur démarche d’innovation s’appuient sur ce schéma pour expliquer qu’il ne faut jamais passer d’une phase à la suivante (flèches verticales) sans avoir validé les cinq domaines. Pour plus de détails vous pouvez télécharger. le tableau original ANVAR.- La créativité individuelle : cerveau droit, cerveau gauche

- Le processus créatif selon Graham Wallas

- Les qualités du sujet créatif

- Où êtes-vous créatif ?

- De l’angoisse cartésienne aux tueurs d’idées

- Le brainstorming… et ses limites

- Le processus collectif de production d’idées

- Un outil indispensable : le mind-mapping

- D’abord, la purge

- Puis l’analyse défectuologique

- Les outils d’animation

- Les 9 écrans

- Comment sélectionner les idées

La créativité individuelle : cerveau droit, cerveau gauche

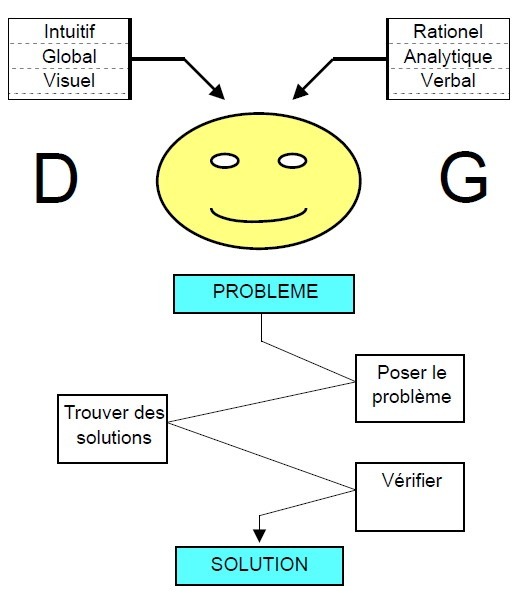

Le fait que nos deux hémisphères cérébraux soient spécialisés est une chose communément admise. Notre hémisphère cérébral gauche serait le siège de la parole et de la logique déductive. L’hémisphère droit serait celui de la vision, de l’intuition et de la création artistique. De nombreux scientifiques, et notamment Einstein le plus célèbre d’entre eux, ont théorisé le fait que le processus créatif nécessite la mobilisation, alternativement, des deux capacités cérébrales, logique et intuitive. De par notre naissance et du fait de notre éducation, la plupart d’entre nous utilisent préférentiellement l’un de leurs deux hémisphères cérébraux. En France, les élèves et étudiants des filières scientifiques et techniques sont des hémiplégiques droits, tant les programmes privilégient les sciences dures et la logique déductive. De ces constats on peut tirer plusieurs principes d’action. A titre individuel, nous avons tous à faire confiance et à entrainer notre hémisphère orphelin. En matière de créativité collective, prenons garde lorsqu’on constitue un groupe de travail que les deux typologies y soient représentées. Un groupe formé de seuls rationnels produira probablement des solutions convenues (peu ou pas innovantes) et il y a de forts risques que le résultat soit compliqué, cher et peu satisfaisant pour l’utilisateur. A l’inverse un groupe de purs créatifs risque de ne rien produire de concret.

Le fait que nos deux hémisphères cérébraux soient spécialisés est une chose communément admise. Notre hémisphère cérébral gauche serait le siège de la parole et de la logique déductive. L’hémisphère droit serait celui de la vision, de l’intuition et de la création artistique. De nombreux scientifiques, et notamment Einstein le plus célèbre d’entre eux, ont théorisé le fait que le processus créatif nécessite la mobilisation, alternativement, des deux capacités cérébrales, logique et intuitive. De par notre naissance et du fait de notre éducation, la plupart d’entre nous utilisent préférentiellement l’un de leurs deux hémisphères cérébraux. En France, les élèves et étudiants des filières scientifiques et techniques sont des hémiplégiques droits, tant les programmes privilégient les sciences dures et la logique déductive. De ces constats on peut tirer plusieurs principes d’action. A titre individuel, nous avons tous à faire confiance et à entrainer notre hémisphère orphelin. En matière de créativité collective, prenons garde lorsqu’on constitue un groupe de travail que les deux typologies y soient représentées. Un groupe formé de seuls rationnels produira probablement des solutions convenues (peu ou pas innovantes) et il y a de forts risques que le résultat soit compliqué, cher et peu satisfaisant pour l’utilisateur. A l’inverse un groupe de purs créatifs risque de ne rien produire de concret.Le processus créatif selon Graham Wallas

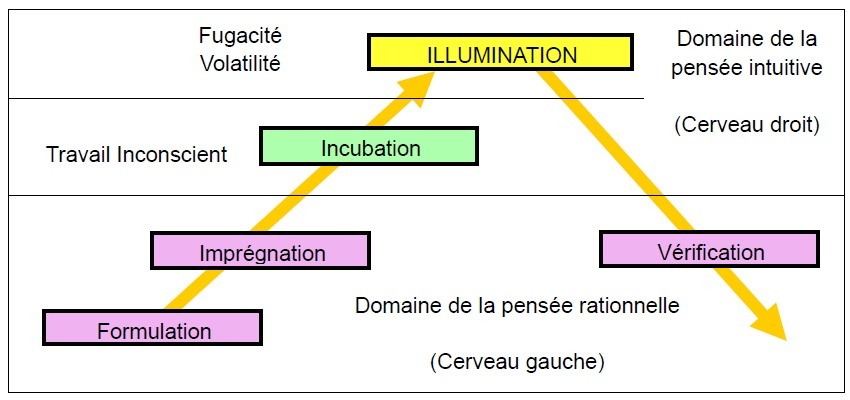

Graham Wallas a modélisé le processus créatif. Le schéma ci-contre est une représentation de ce processus, de gauche à droite. D’abord prenons garde à une bonne formulation le problème. Citons encore Einstein : « un problème insoluble est un problème mal posé ». Pour aller un peu plus loin, on pourrait dire « un problème insoluble est un problème qui n’est pas posé au bon niveau systémique ». Une fois le problème correctement formulé, commence la phase d’imprégnation : on se documente sur le domaine du projet d’innovation (merci Google !). Si l’on est dans une démarche collective les membres de l’équipe en discutent, confrontent leurs points de vue. Tout ce qui précède est du domaine du conscient et de la logique. Le principal apport de Wallas est …….. Pour lire la suite souscrivez un abonnement PREMIUM ou si vous êtes déjà abonné connectez-vous

Graham Wallas a modélisé le processus créatif. Le schéma ci-contre est une représentation de ce processus, de gauche à droite. D’abord prenons garde à une bonne formulation le problème. Citons encore Einstein : « un problème insoluble est un problème mal posé ». Pour aller un peu plus loin, on pourrait dire « un problème insoluble est un problème qui n’est pas posé au bon niveau systémique ». Une fois le problème correctement formulé, commence la phase d’imprégnation : on se documente sur le domaine du projet d’innovation (merci Google !). Si l’on est dans une démarche collective les membres de l’équipe en discutent, confrontent leurs points de vue. Tout ce qui précède est du domaine du conscient et de la logique. Le principal apport de Wallas est …….. Pour lire la suite souscrivez un abonnement PREMIUM ou si vous êtes déjà abonné connectez-vous

Les qualités du sujet créatif

Nous sommes inégalement créatifs, mais à quoi reconnait-on un individu créatif ?

Nous sommes inégalement créatifs, mais à quoi reconnait-on un individu créatif ?– Il est curieux. Enfant il cassait ses jouets pour en découvrir l’intérieur. Devenu adulte il ne jette pas un objet sans l’avoir démonté. Au restaurant il demande au cuisinier la composition d’un plat. Au musée ou en visite chez un artisan il pose sans cesse des questions. Et comme il retient tout il a acquis au fil du temps et sans efforts une grande culture technique.

– C’est un éternel insatisfait. Pas un grincheux ni un pessimiste. Il est insatisfait parce que les produits qu’il achète et les services auxquels il souscrit ne sont pas à la hauteur de ses attentes. Il est conscient que les ingénieurs peuvent mieux faire et il leur reproche de ne pas l’avoir fait. Et il est convaincu que les produits de demain seront meilleurs que ceux d’aujourd’hui, mais il trouve que cela ne vient pas assez vite.

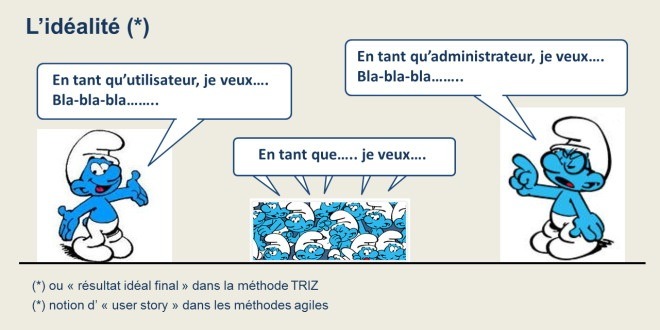

– En politique il déteste la pensée unique, il détecte comme personne la langue de bois. Dans la vie professionnelle il se méfie comme de la peste des habitudes, des standards, des « règles de l’art ». C’est le champion de l' »idéalité » cette méthode (décrite plus loin dans ce chapitre) qui consiste à imaginer et décrire le produit ou le service idéal.

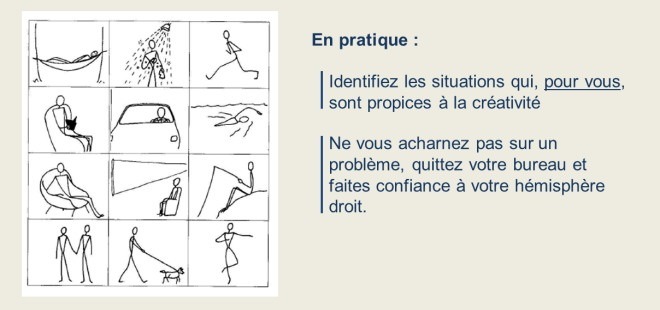

Où etes-vous créatif ?

Nous avons vu plus haut que l’illumination survient assez systématiquement dans des moments de détente mentale. Voici un petit exercice (extrait de l’ouvrage « Trouvez les idées qui gagnent » édité aux presses du management) que vous pouvez faire seul ou en groupe. Les 12 dessins correspondent à 12 situations de la vie courante. Il est fort probable que vous reconnaissiez dans l’une ou l’autre de ces situations à une activité qui favorise chez vous la créativité. L’expérimentation sur des dizaines de groupes a montré que la moitié des individus environ reconnait immédiatement la situation dans laquelle il se sent créatif. Si c’est votre cas la leçon à en tirer est simple : lorsque vous devez faire preuve de créativité pour produire des idées ou tout simplement résoudre un problème, quittez votre bureau, munissez-vous d’un moyen d’enregistrer votre production, isolez-vous dans votre activité créative et laissez faire.

Nous avons vu plus haut que l’illumination survient assez systématiquement dans des moments de détente mentale. Voici un petit exercice (extrait de l’ouvrage « Trouvez les idées qui gagnent » édité aux presses du management) que vous pouvez faire seul ou en groupe. Les 12 dessins correspondent à 12 situations de la vie courante. Il est fort probable que vous reconnaissiez dans l’une ou l’autre de ces situations à une activité qui favorise chez vous la créativité. L’expérimentation sur des dizaines de groupes a montré que la moitié des individus environ reconnait immédiatement la situation dans laquelle il se sent créatif. Si c’est votre cas la leçon à en tirer est simple : lorsque vous devez faire preuve de créativité pour produire des idées ou tout simplement résoudre un problème, quittez votre bureau, munissez-vous d’un moyen d’enregistrer votre production, isolez-vous dans votre activité créative et laissez faire.De l’angoisse cartésienne aux tueurs d’idées

Dans une entreprise ou toute autre organisme structuré sur un modèle classique c’est à dire hiérarchique et procédurier, réunir pour la première fois un groupe de recherche d’idées c’est s’exposer au tir de barrage des « cerveaux gauches », rationalistes, déroutés par le fait d’avancer en terrain inconnu. Leur état mental, résumé par l’expression « angoisse cartésienne » se traduit par des réactions hostiles, voire violentes et des remarques sarcastiques comme celles du schéma ci-contre. Ces réactions sont normales et il faut les prendre comme telles. Néanmoins il n’est pas facile d’amener ces participants à rentrer dans le jeu de la réunion créative, caractérisée par l’improvisation, l’humour, l’absence apparente de fil conducteur et de démarche rigoureuse.

Dans une entreprise ou toute autre organisme structuré sur un modèle classique c’est à dire hiérarchique et procédurier, réunir pour la première fois un groupe de recherche d’idées c’est s’exposer au tir de barrage des « cerveaux gauches », rationalistes, déroutés par le fait d’avancer en terrain inconnu. Leur état mental, résumé par l’expression « angoisse cartésienne » se traduit par des réactions hostiles, voire violentes et des remarques sarcastiques comme celles du schéma ci-contre. Ces réactions sont normales et il faut les prendre comme telles. Néanmoins il n’est pas facile d’amener ces participants à rentrer dans le jeu de la réunion créative, caractérisée par l’improvisation, l’humour, l’absence apparente de fil conducteur et de démarche rigoureuse.Fort heureusement les cas pathologiques sont rares. Si c’est le cas il ne faut pas hésiter à exclure l’irréductible en l’invitant à revenir à ses occupations « rationnelles »

Reste que l’animateur va devoir faire fonctionner des individus dans un registre qui ne leur est pas habituel. La production d’idées ne peut se faire que dans un contexte détendu et convivial. Les outils de créativité sont le plus souvent…….. Pour lire la suite souscrivez un abonnement PREMIUM ou si vous êtes déjà abonné connectez-vous

Quel jeune diplômé fraichement embauché, fort de son enthousiasme et portant un regard neuf sur l’entreprise, proposant une bonne idée à son supérieur ou a ses collègues n’a pas été douché par une réponse du type : « C’est très bien en théorie, mais… » ou encore « Tu penses bien qu’on y a déjà pensé… »Le phénomène est si fréquent et si connu que la littérature technique fourmille de listes de ces phrases « tueuses d’idées ». Vous êtres jeune ? ne vous laissez pas déstabiliser par ces phrases toutes faites, c’est vous qui êtes dans le vrai. Pire que cela dépêchez-vous d’agir car dans quelques années vous serez rentré dans le moule et c’est vous qui sans même vous en rendre compte bloquerez les nouveaux à coup de phrases tueuses. Même si c’est injuste l’innovation vient le plus souvent de celui qui n’a qu’une connaissance superficielle du domaine.

Quel jeune diplômé fraichement embauché, fort de son enthousiasme et portant un regard neuf sur l’entreprise, proposant une bonne idée à son supérieur ou a ses collègues n’a pas été douché par une réponse du type : « C’est très bien en théorie, mais… » ou encore « Tu penses bien qu’on y a déjà pensé… »Le phénomène est si fréquent et si connu que la littérature technique fourmille de listes de ces phrases « tueuses d’idées ». Vous êtres jeune ? ne vous laissez pas déstabiliser par ces phrases toutes faites, c’est vous qui êtes dans le vrai. Pire que cela dépêchez-vous d’agir car dans quelques années vous serez rentré dans le moule et c’est vous qui sans même vous en rendre compte bloquerez les nouveaux à coup de phrases tueuses. Même si c’est injuste l’innovation vient le plus souvent de celui qui n’a qu’une connaissance superficielle du domaine.Les tueurs d’idées sont de grands classiques des réunions de recherche d’idées. Le stress, la routine, les préjugés, les tensions, les inimitiés, les rivalités, le pessimisme, tous ces facteurs vont amener certains participants à se montrer systématiquement négatifs vis-à vis des idées émises. Comment éviter les tueurs d’idées lors d’une réunion de recherche d’idées ? C’est extrêmement simple : Commencez la réunion de projet d’innovation en affichant la liste des tueurs d’idées. Vous n’aurez plus rien à faire ensuite, c’est les participants eux-mêmes qui feront la police. Et il est fort probable que cette chasse aux tueurs d’idées contribue à l’ambiance ludique nécessaire à la créativité.

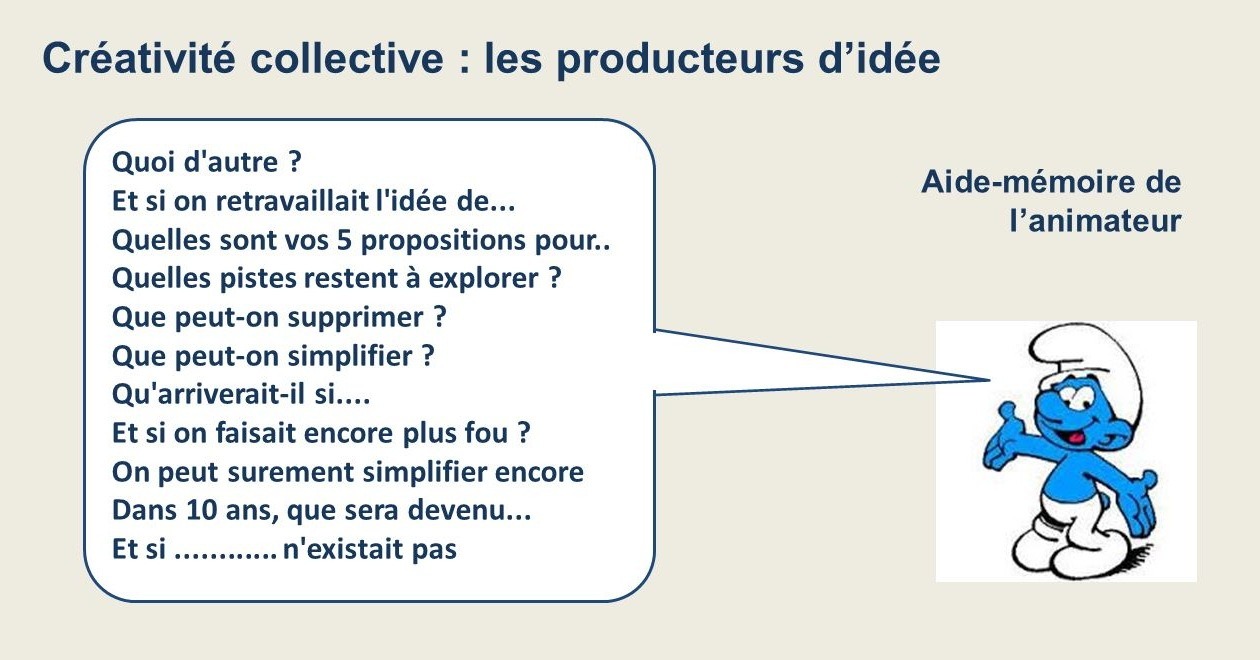

Vous animez des réunions de créativité ? Alors vous avez probablement vécu douloureusement ces longs moments de silence où plus aucun participant ne s’exprime, et où vos « alors, plus d’idées ? » ne font que renforcer le malaise. La solution, c’est d’abord de supprimer de votre vocabulaire les « plus d’idées ? » « pas d’autre proposition ? » et autres formes négatives qui sont interprétées par le cerveau de vos interlocuteurs comme des injonctions : « (je ne veux) plus d’idées », « (je ne veux) pas d’autres propositions ». Ensuite faites-vous une liste de formules positives de relance, comme celle qui figure ci-contre, et apprenez-la par cœur. Vous casserez désormais les silences avec une invitation à changer de piste de recherche.

Vous animez des réunions de créativité ? Alors vous avez probablement vécu douloureusement ces longs moments de silence où plus aucun participant ne s’exprime, et où vos « alors, plus d’idées ? » ne font que renforcer le malaise. La solution, c’est d’abord de supprimer de votre vocabulaire les « plus d’idées ? » « pas d’autre proposition ? » et autres formes négatives qui sont interprétées par le cerveau de vos interlocuteurs comme des injonctions : « (je ne veux) plus d’idées », « (je ne veux) pas d’autres propositions ». Ensuite faites-vous une liste de formules positives de relance, comme celle qui figure ci-contre, et apprenez-la par cœur. Vous casserez désormais les silences avec une invitation à changer de piste de recherche.Le brainstorming… et ses limites

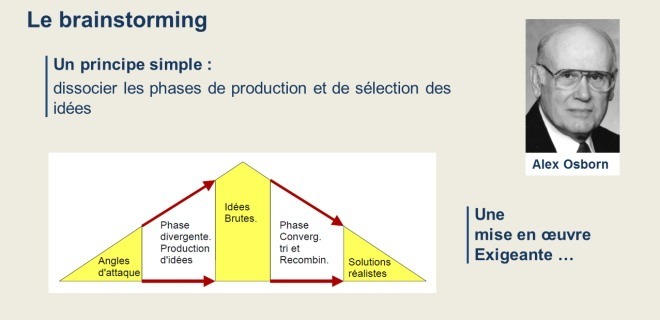

Beaucoup d’enseignants et bien plus largement la plupart des gens assimilent la créativité au brainstorming. Nous ne tomberons pas dans cette vision simplificatrice mais c’est dire l’importance majeure de cet outil.

Beaucoup d’enseignants et bien plus largement la plupart des gens assimilent la créativité au brainstorming. Nous ne tomberons pas dans cette vision simplificatrice mais c’est dire l’importance majeure de cet outil.Un peu d’histoire : Dans les années 1930, Alex Osborn, président de l’agence de publicité Newyorkaise BBDO constate que les réunions de recherche d’idées sont peu productives. Il décide de dissocier la phase de production d’idées de la phase de tri. Il édicte quelques règles dont voici la liste :

Les règles du brainstorming

Ne pas critiquer

Ne pas s’autocensurer

Piller les idées des autres

Énoncer des phrases courtes, sans développement ni justification

Le secrétaire (ou l’animateur) note toutes les idées émises sur le paperboard

Tout ce qui a été écrit reste à la vue des participants.

Le choix du lieu, l’organisation

Les réunions de recherche d’idées doivent de préférence avoir lieu …….. Pour lire la suite souscrivez un abonnement PREMIUM ou si vous êtes déjà abonné connectez-vous

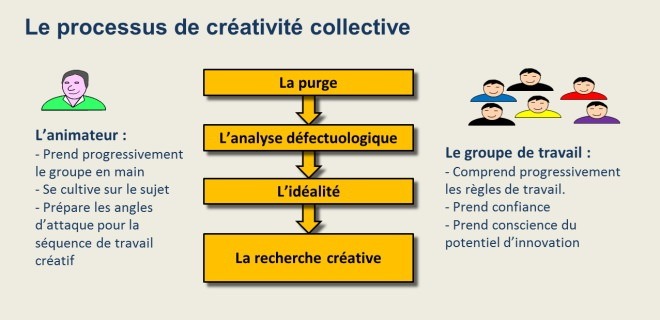

Le processus collectif de production d’idées

Imaginer que le processus créatif se limite au brainstorming est une erreur qui explique à elle seule bien des échecs. La démarche créative nécessite de dérouler plusieurs outils dans un ordre bien précis, comme indiqué dans le schéma ci-contre. Nous allons décrire un peu plus loin ces différents outils que sont la purge, l’analyse défectuologique, l’idéalité puis la recherche créative.

Imaginer que le processus créatif se limite au brainstorming est une erreur qui explique à elle seule bien des échecs. La démarche créative nécessite de dérouler plusieurs outils dans un ordre bien précis, comme indiqué dans le schéma ci-contre. Nous allons décrire un peu plus loin ces différents outils que sont la purge, l’analyse défectuologique, l’idéalité puis la recherche créative.Un outil indispensable du projet d’innovation le mind-mapping

Avant de décrire en détail les étapes du processus créatif, le moment est venu de vous présenter un outil fort utile dans la démarche de projet d’innovation et dans bien d’autres situations.

Avant de décrire en détail les étapes du processus créatif, le moment est venu de vous présenter un outil fort utile dans la démarche de projet d’innovation et dans bien d’autres situations.Si vous ne connaissez pas encore le mind-mapping (en français carte mentale ou schéma heuristique), ne restez pas plus longtemps dans l’ignorance ! Téléchargez Freeplane (gratuit) ou l’un de ses équivalents, tous excellents, et passez une heure à le découvrir. Il serait bien étonnant que vous ne l’adoptiez pas. Le mind-mapping est tout aussi utile en solo, pour organiser sa pensée, qu’en animation de réunion. Si le mind-mapping existait bien avant les logiciels qui le mettent en œuvre, ces derniers en ont décuplé la performance. Les utilisations du mind-mapping sont multiples : préparer un exposé, animer une réunion, structurer un projet, organiser son travail ou celui de l’équipe. Et surtout animer une réunion de brainstorming.

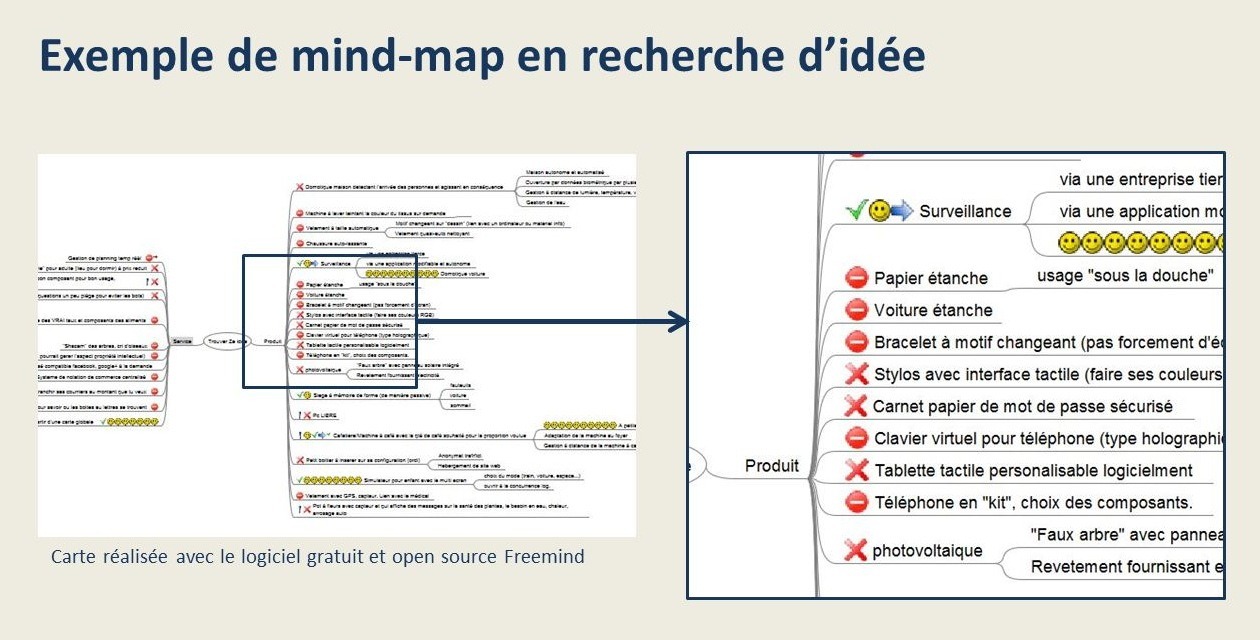

Voici ci-contre un exemple d’utilisation d’un logiciel de mind-mapping (Freeplane). Cette carte mentale a été réalisée en deux heures de travail par un groupe de trois personnes, avec comme objectif de trouver une idée d’innovation. Observez le foisonnement d’idées qui aurait été impossible sans support visuel. Voyez comment les idées sont organisées pat thème, la réorganisation en temps réel est d’une facilité déconcertante. Remarquez l’utilisation intelligente des icônes pour marquer les idées sans intérêt (mais qu’il faut conserver car une mauvaise idée peut en inspirer une bonne) et pour signaler les pistes à creuser.

Voici ci-contre un exemple d’utilisation d’un logiciel de mind-mapping (Freeplane). Cette carte mentale a été réalisée en deux heures de travail par un groupe de trois personnes, avec comme objectif de trouver une idée d’innovation. Observez le foisonnement d’idées qui aurait été impossible sans support visuel. Voyez comment les idées sont organisées pat thème, la réorganisation en temps réel est d’une facilité déconcertante. Remarquez l’utilisation intelligente des icônes pour marquer les idées sans intérêt (mais qu’il faut conserver car une mauvaise idée peut en inspirer une bonne) et pour signaler les pistes à creuser.D’abord, la purge

La « purge » consiste tout simplement à faire énoncer par chacun des participants, avant toute séquence de créativité, les idées de solutions qu’il a en tête. Bien que très simple, cet outil est un passage obligé et comme nous allons le voir doit être conduit avec méthode.

Dans un esprit de rigueur scientifique, il est bon de faire la différence entre les idées qui existaient avant la démarche créative et celles réellement produites par le groupe. Notons que le participant garde la paternité des idées qu’il a émis avant la séquence créative. A l’inverse une idée produite en travail groupe est la production du groupe et non de celui qui l’a énoncée.

La purge permet aux participants…….. Pour lire la suite souscrivez un abonnement PREMIUM ou si vous êtes déjà abonné connectez-vous

Puis l’analyse défectuologique

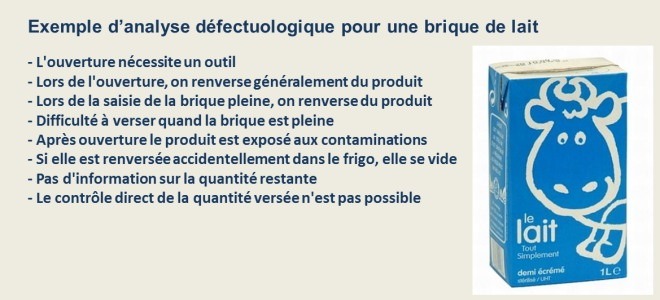

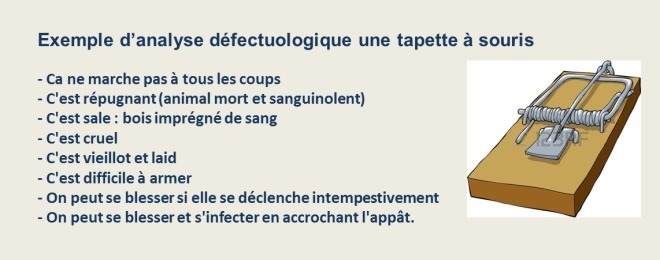

L’Analyse défectuologique est un outil aussi utile et puissant que peu connu. C’est une démarche de repérage systématique des défauts (d’où le terme barbare « défectuologique ») inhérents à un objet ou à un procédé. Elle consiste à dresser la liste des dysfonctionnements connus et des insatisfactions constatées. La méthode trouve la pleine puissance lorsqu’un groupe de travail est en charge de re-concevoir le produit de l’entreprise.

L’Analyse défectuologique est un outil aussi utile et puissant que peu connu. C’est une démarche de repérage systématique des défauts (d’où le terme barbare « défectuologique ») inhérents à un objet ou à un procédé. Elle consiste à dresser la liste des dysfonctionnements connus et des insatisfactions constatées. La méthode trouve la pleine puissance lorsqu’un groupe de travail est en charge de re-concevoir le produit de l’entreprise.Intérêt de la méthode

Pratiquée au tout début de la démarche de projet d’innovation, l’analyse défectuologique présente comme avantages objectifs :

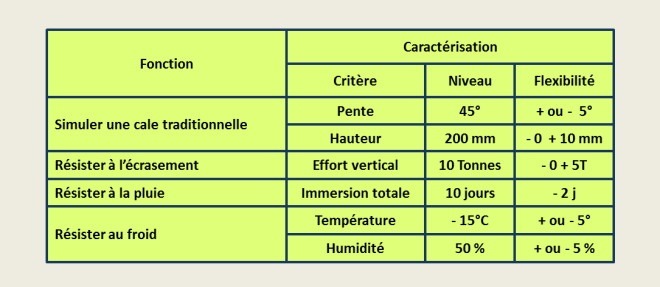

– De trouver quelques fonctions du Cahier des charges fonctionnel (CDCF), par simple inversion des défauts énoncés

– De fournir des angles d’attaque pour les premières pistes d’amélioration.

– D’isoler les problèmes faciles à traiter, afin de réserver les méthodes lourdes aux problèmes récalcitrants.

Il ne faut pas sous-estimer les avantages induits en terme d’animation du groupe de recherche d’idées La séquence d’analyse défectuologique permet :

– De construire la dynamique de groupe en utilisant un outil facile à manipuler et dont on est certain qu’il produira des résultats.

– De commencer à faire fonctionner le groupe sur le mode libre, voire ludique indispensable pour une bonne production d’idées.

– Si le produit étudié est le produit actuel de l’entreprise, de casser « l’attachement affectif » des membres du groupe pour le produit, et cela de la meilleure façon possible puisque ce sont les participants et non l’animateur qui vont dévaloriser le produit. Précisons que l’animateur, surtout s’il est étranger à l’entreprise, doit s’interdire de formuler des critiques sur le produit.

Pour illustrer le propos, voici deux exemples d’analyses défectuologique. Ce travail a été réalisé par des groupes d’étudiants, la déontologie m’interdisant de citer des cas réels d’entreprises clientes. Ci-dessus l’exemple d’une brique de lait et ci-contre celui d’une tapette à souris. Aviez-vous vu ces produits sous cet angle ? Nul doute qu’après ce travail une équipe de projet d’innovation serait motivée pour faire évoluer le produit et disposerait d’un bon nombre de pistes d’amélioration. Et si vous vous entrainiez à porter un regard critique sur les objets qui vous entourent !

Pour illustrer le propos, voici deux exemples d’analyses défectuologique. Ce travail a été réalisé par des groupes d’étudiants, la déontologie m’interdisant de citer des cas réels d’entreprises clientes. Ci-dessus l’exemple d’une brique de lait et ci-contre celui d’une tapette à souris. Aviez-vous vu ces produits sous cet angle ? Nul doute qu’après ce travail une équipe de projet d’innovation serait motivée pour faire évoluer le produit et disposerait d’un bon nombre de pistes d’amélioration. Et si vous vous entrainiez à porter un regard critique sur les objets qui vous entourent !Les outils d’animation de projet d’innovation

Il existe une quantité surprenante d’outils d’animation susceptibles d’être utilisés en séance de recherche d’idées. Ces outils se répartissent dans les 6 familles ci-dessous. Ces méthodes sont présentées par ordre d’acceptabilité décroissante : d’abord les méthodes facilement acceptables par des participants rationalistes, puis celles plus efficaces mais qui peuvent dérouter un public débutant en créativité. Enfin les méthodes extrêmes réservées aux « créatifs » de métier.

Les démarches combinatoires

– Principe : Identifier une, deux séries ou plus de paramètres caractéristiques du problème, puis croiser ou combiner ces éléments de façon systématiques. Ces méthodes offrent l’avantage de rassurer les « cerveaux gauches » habitués à construire et manipuler des tableaux de valeurs.

– Méthodes : La matrice carrée. La matrice rectangulaire. L’analyse morphologique (Fritz Zwicky)

Les démarches Associatives

– Principe : Progresser par associations d’idées à partir d’une première formulation du problème. Les méthodes associatives offrent l’avantage d’être connues. Certains les confondent avec le brainstorming. L’intérêt des méthodes associatives est de familiariser les participants avec le …….. Pour lire la suite souscrivez un abonnement PREMIUM ou si vous êtes déjà abonné connectez-vous

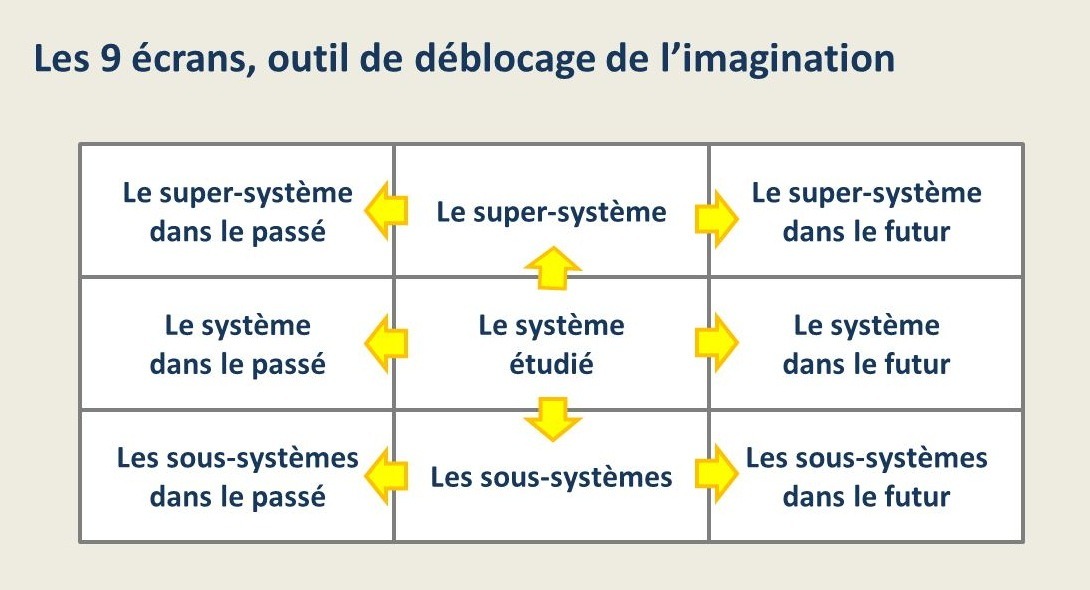

Les 9 écrans

Voici un outil d’animation tiré de la méthode Triz : Les 9 écrans. Cet outil est à utiliser en tout début de recherche créative. Son principal intérêt est d’élargir le champ mental des participants. La grille de travail est une matrice 3 x 3. La case centrale est dédiée au système objet de l’étude (produit, service…). Les participants sont invités à travailler en premier dans la colonne centrale qui est celle du temps présent. Ils doivent décrire successivement les parties constitutives (les sous-systèmes) et le domaine auquel appartient l’objet de l’étude (le super système). L’animateur centre ensuite l’attention sur le lointain passé. Quel système était utilisé dans le passé en lieu et place de celui que nous connaissons aujourd’hui, qu’était le super système et quels étaient les sous systèmes. Vient ensuite la phase réellement créative qui consiste à se projeter dans l’avenir pour imaginer et décrire successivement le système futur, ses sous-systèmes et le super système auquel il appartiendra.

Voici un outil d’animation tiré de la méthode Triz : Les 9 écrans. Cet outil est à utiliser en tout début de recherche créative. Son principal intérêt est d’élargir le champ mental des participants. La grille de travail est une matrice 3 x 3. La case centrale est dédiée au système objet de l’étude (produit, service…). Les participants sont invités à travailler en premier dans la colonne centrale qui est celle du temps présent. Ils doivent décrire successivement les parties constitutives (les sous-systèmes) et le domaine auquel appartient l’objet de l’étude (le super système). L’animateur centre ensuite l’attention sur le lointain passé. Quel système était utilisé dans le passé en lieu et place de celui que nous connaissons aujourd’hui, qu’était le super système et quels étaient les sous systèmes. Vient ensuite la phase réellement créative qui consiste à se projeter dans l’avenir pour imaginer et décrire successivement le système futur, ses sous-systèmes et le super système auquel il appartiendra.Comment sélectionner les idées

Le tri des idées est une phase délicate, le risque étant d’éliminer trop vite une idée jugée irréaliste ou carrément farfelue. Rien ne ressemble plus à une idée géniale qu’une idée stupide. La grille ci-dessous donne des indication pour la notation des fiches idée. On ne peut que conseiller de pondérer fortement la note d’originalité.

Critère d’originalité

1- Proposition classique évidente

2- Proposition inspirée de solutions courantes

3- Proposition en partie innovante

4- Proposition totalement inédite

Critère d’efficacité

1- Résout peu ou pas le problème posé

2- Résout partiellement le problème

3- Répond largement au problème posé

4- Répond parfaitement au problème

Critère de faisabilité

1- Paraît très difficile à mettre en œuvre

2- Peu facile à réaliser

3- Faisable en grande partie

4- Réalisable sans difficulté

Les idées retenues à l’issue de la séance de tri donneront lieu à vérification par des essais, tests, maquettes ou tout autre moyen de façon à en tirer des solutions possibles.

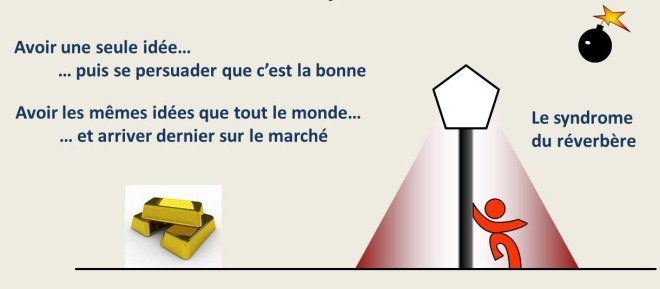

- Le syndrome du réverbère

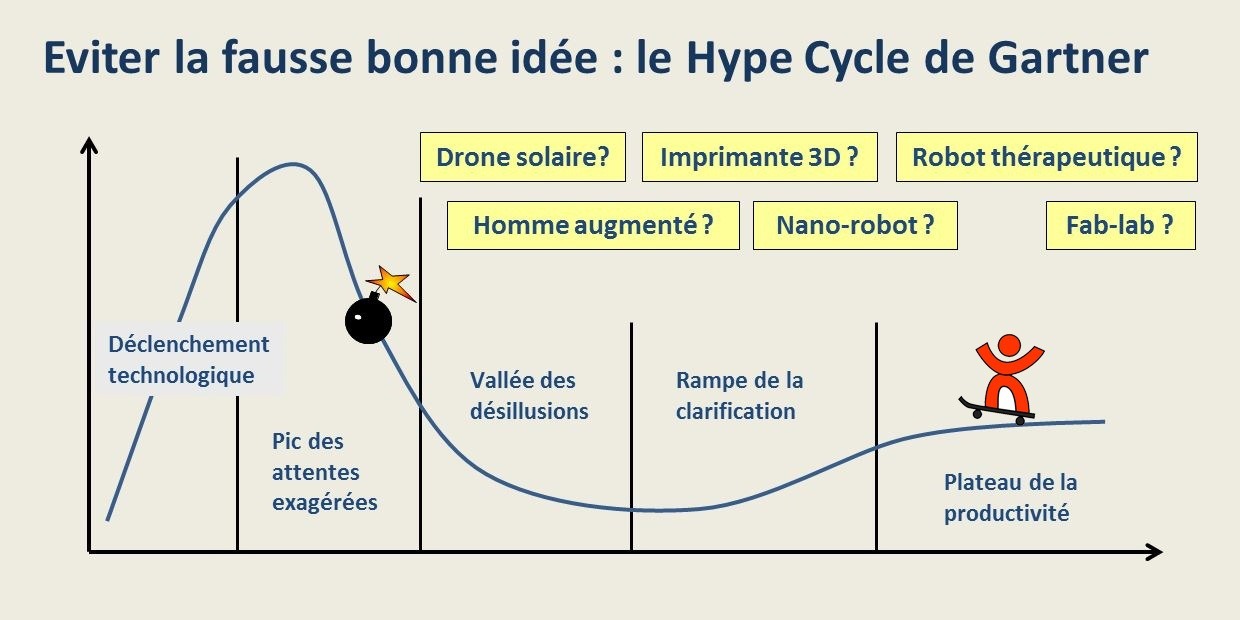

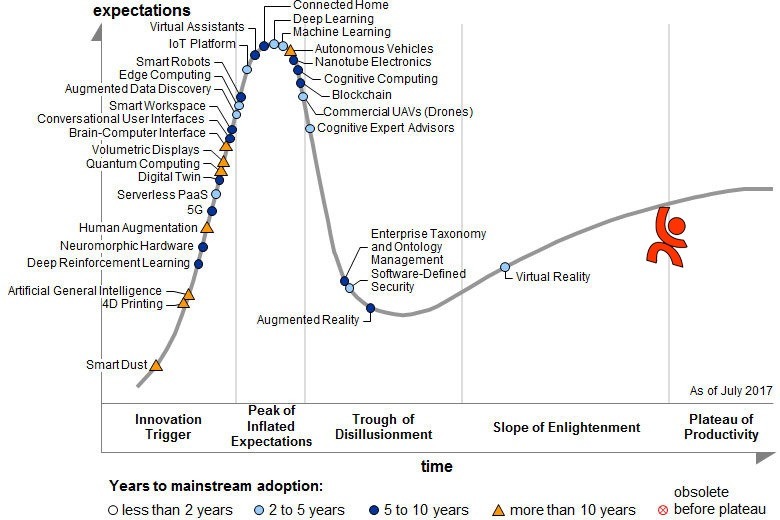

- Les miroirs aux alouettes ou le cycle de Gartner

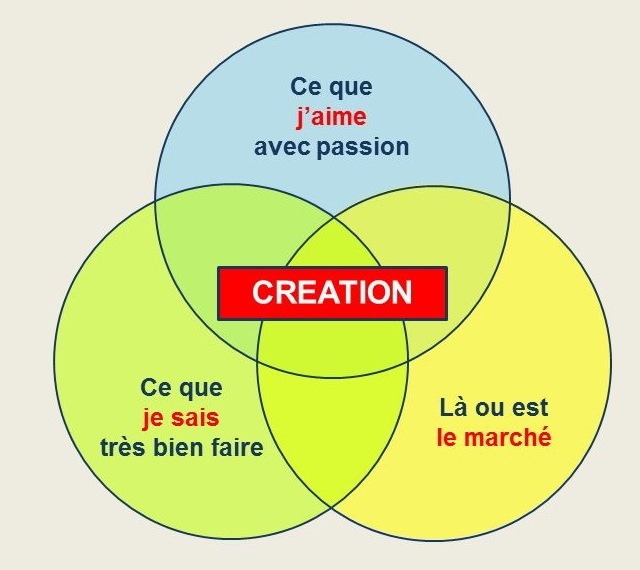

- Comment reconnaitre le « bon projet d’innovation »

- De l’idée au projet d’innovation

- Sélectionner les projets d’innovation avec la matrice d’attractivité

- Démontrer la rentabilité de l’investissement

Le syndrome du réverbère

Connaissez-vous l’histoire de cet homme qui cherchait son trousseau de clés, de nuit, sous un réverbère. Un promeneur s’approche et propose son aide. Le trousseau de clés reste introuvable. Au bout d’un moment le promeneur pose la question « êtes-vous certain de l’avoir perdu sous ce réverbère ? « Pas du tout, » répond le premier. « je cherche ici parce que c’est le seul endroit où il y a de la lumière ». Cette histoire illustre de façon métaphorique le travers de beaucoup d’entreprises à la recherche d’un projet d’innovation. Elles cherchent dans le domaine qu’elles connaissent bien (sous le réverbère). Moyennant quoi elles passent à coté d’opportunités qui étaient pourtant à leur portée.

Connaissez-vous l’histoire de cet homme qui cherchait son trousseau de clés, de nuit, sous un réverbère. Un promeneur s’approche et propose son aide. Le trousseau de clés reste introuvable. Au bout d’un moment le promeneur pose la question « êtes-vous certain de l’avoir perdu sous ce réverbère ? « Pas du tout, » répond le premier. « je cherche ici parce que c’est le seul endroit où il y a de la lumière ». Cette histoire illustre de façon métaphorique le travers de beaucoup d’entreprises à la recherche d’un projet d’innovation. Elles cherchent dans le domaine qu’elles connaissent bien (sous le réverbère). Moyennant quoi elles passent à coté d’opportunités qui étaient pourtant à leur portée.Choisir le bon projet d’innovation c’est d’abord faire preuve de créativité en faisant une exploration aussi large que possible des domaines dans lesquels notre savoir-faire peut trouver à s’exprimer. Comment ? en mettant en œuvre les principes, les techniques et les outils de la créativité. Il sont décrits dans une leçon précédente. Maintenant que vous connaissez le syndrome du réverbère, ne vous laissez plus prendre.

Les miroirs aux alouettes ou le hype cycle de Gartner

Allons un peu plus loin dans l’idée que les idées les plus populaires ne sont pas forcément les meilleures. Le cabinet américain Gartner publie chaque année une cartographie des innovations les plus populaires. D’année en année des innovations apparaissent, d’autres disparaissent. La courbe de Gartner illustre, de la gauche vers la droite le cycle de vie de nombreuses nouveautés. L’innovation entrante suscite l’enthousiasme des laboratoires, des industries de pointe et bien entendu des financeurs. Elle atteint très vite le « pic des attentes exagérées ». Puis elle chute dans la « vallée des désillusions ». Alors soit elle disparait purement et simplement, soit elle est mise en œuvre dans le seul domaine où elle a une utilité, ce qui est déjà pas mal. Ceci est de nature à nous inciter à prendre du recul et ne pas suivre de façon grégaire la dernière tendance à la mode.

Allons un peu plus loin dans l’idée que les idées les plus populaires ne sont pas forcément les meilleures. Le cabinet américain Gartner publie chaque année une cartographie des innovations les plus populaires. D’année en année des innovations apparaissent, d’autres disparaissent. La courbe de Gartner illustre, de la gauche vers la droite le cycle de vie de nombreuses nouveautés. L’innovation entrante suscite l’enthousiasme des laboratoires, des industries de pointe et bien entendu des financeurs. Elle atteint très vite le « pic des attentes exagérées ». Puis elle chute dans la « vallée des désillusions ». Alors soit elle disparait purement et simplement, soit elle est mise en œuvre dans le seul domaine où elle a une utilité, ce qui est déjà pas mal. Ceci est de nature à nous inciter à prendre du recul et ne pas suivre de façon grégaire la dernière tendance à la mode. Voici la version 2017 du hype cycle de Gartner. Pour exemple, les drones commerciaux (Commercial UAVs) font moins rêver mais leur déploiement à grande échelle est prévue à échéance de 2 à 5 ans.

Voici la version 2017 du hype cycle de Gartner. Pour exemple, les drones commerciaux (Commercial UAVs) font moins rêver mais leur déploiement à grande échelle est prévue à échéance de 2 à 5 ans.Comment reconnaitre le « bon projet d’innovation »

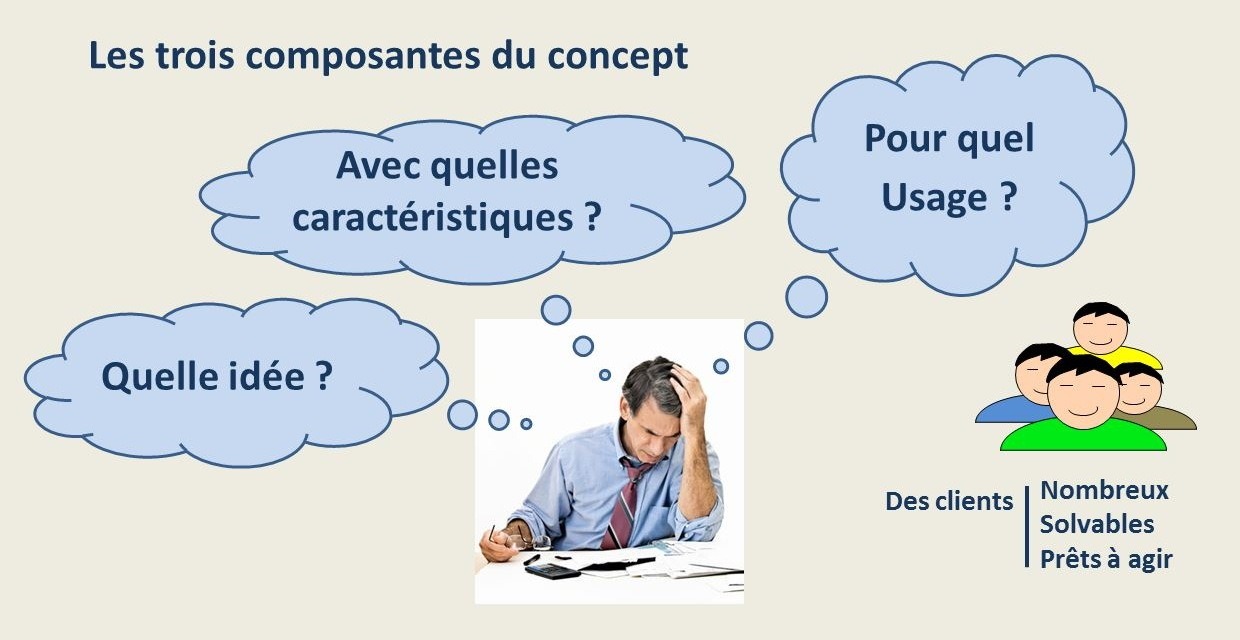

Voici les trois questions à se poser avant de se lancer dans un projet d’innovation. Ce petit schéma offre l’intérêt de mettre en avant les deux aspects souvent négligés par le créateur : A commencer par les désirs du client potentiel, c’est tout de même lui qui prendra la décision d’adopter ou pas l’innovation. Et le potentiel du marché. Si les clients potentiels ne sont pas à la fois nombreux, solvables et prêts à l’action, le projet n’a pas d’intérêt.

Voici les trois questions à se poser avant de se lancer dans un projet d’innovation. Ce petit schéma offre l’intérêt de mettre en avant les deux aspects souvent négligés par le créateur : A commencer par les désirs du client potentiel, c’est tout de même lui qui prendra la décision d’adopter ou pas l’innovation. Et le potentiel du marché. Si les clients potentiels ne sont pas à la fois nombreux, solvables et prêts à l’action, le projet n’a pas d’intérêt. Voici une vision très proche du schéma précédent, orientée création d’entreprise. Si vous projetez de vous lancer dans cette magnifique aventure, vérifiez que votre idée satisfait aux trois aspects mis en avant sur ce schéma.

Voici une vision très proche du schéma précédent, orientée création d’entreprise. Si vous projetez de vous lancer dans cette magnifique aventure, vérifiez que votre idée satisfait aux trois aspects mis en avant sur ce schéma.De l’idée au projet d’innovation

Entre l’idée de départ et le projet d’innovation il y a un état intermédiaire, c’est celui du concept. Pour le marketing, le concept est une représentation théorique de ce que pourrait être un nouveau produit ou service. Le concept c’est l’idée de départ plus les principales caractéristiques du système, plus l’usage auquel on destine ce système. Le concept s’exprime dans les termes qui appartiennent à l’univers du consommateur et non pas à celui du producteur. Il constitue la réponse aux trois questions : Qu’attend le consommateur ? Pourquoi achètera-t-il le produit/service ? Que fera-t-il du produit/service ?

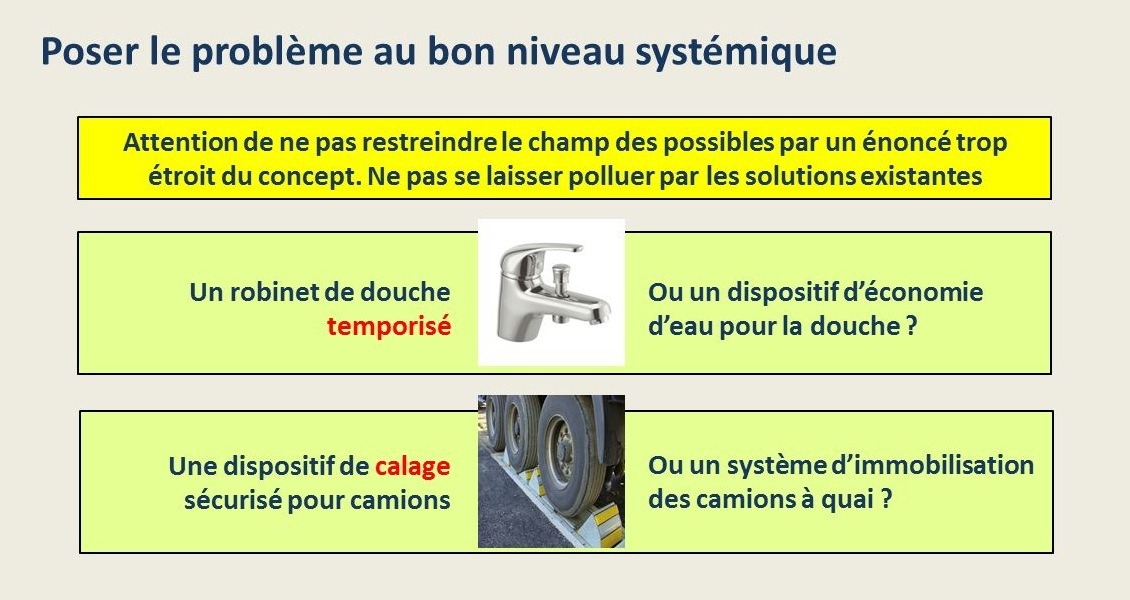

Entre l’idée de départ et le projet d’innovation il y a un état intermédiaire, c’est celui du concept. Pour le marketing, le concept est une représentation théorique de ce que pourrait être un nouveau produit ou service. Le concept c’est l’idée de départ plus les principales caractéristiques du système, plus l’usage auquel on destine ce système. Le concept s’exprime dans les termes qui appartiennent à l’univers du consommateur et non pas à celui du producteur. Il constitue la réponse aux trois questions : Qu’attend le consommateur ? Pourquoi achètera-t-il le produit/service ? Que fera-t-il du produit/service ? Lors de la formulation du concept, attention de bien poser le problème. Le danger est de poser le problème en orientant vers une solution, ce qui revient à éliminer de fait les autres solutions possibles dont peut-être celle qui aurait été à la fois plus simple, moins chère et plus satisfaisante pour l’utilisateur.

Lors de la formulation du concept, attention de bien poser le problème. Le danger est de poser le problème en orientant vers une solution, ce qui revient à éliminer de fait les autres solutions possibles dont peut-être celle qui aurait été à la fois plus simple, moins chère et plus satisfaisante pour l’utilisateur.Sélectionner les projet d’innovation avec la matrice d’attractivité

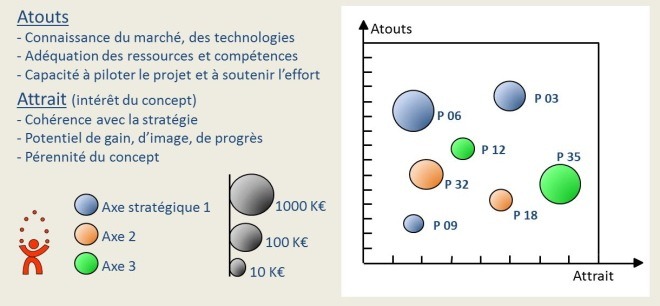

La meilleure chose que l’on peut vous souhaiter c’est d’avoir plus de projets d’innovation en portefeuille que vous ne pouvez en entreprendre. Se pose alors à vous le problème d’éliminer les moins intéressant et de sélectionner ceux auxquels vous allez consacrer vos ressources et votre énergie.

La meilleure chose que l’on peut vous souhaiter c’est d’avoir plus de projets d’innovation en portefeuille que vous ne pouvez en entreprendre. Se pose alors à vous le problème d’éliminer les moins intéressant et de sélectionner ceux auxquels vous allez consacrer vos ressources et votre énergie.L’outil adapté à ce travail de sélection est la matrice d’attractivité. Il s’agit d’un graphique sur lequel …….. Pour lire la suite souscrivez un abonnement PREMIUM ou si vous êtes déjà abonné connectez-vous

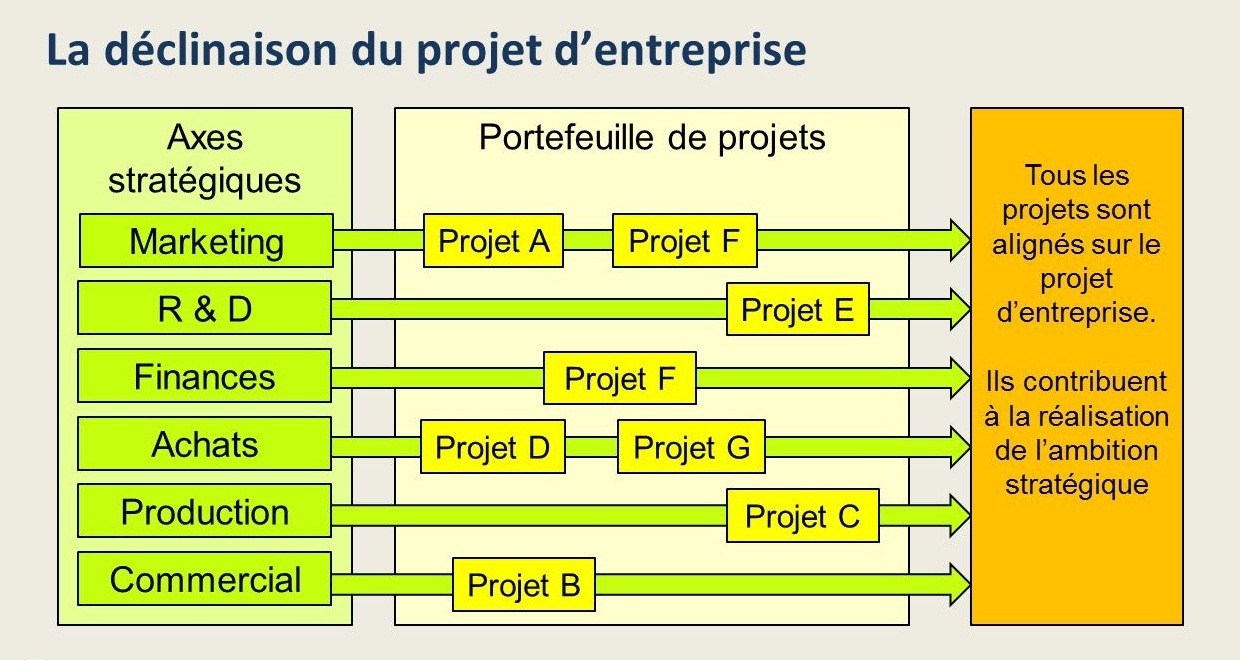

Rappelons au passage que dans un organisme correctement gérés, tous les projets, quel que soit le service qui les porte, doivent être alignés sur (au service de) l’ambition stratégique clairement définie par le dirigeant, comme symbolisé sur ce schéma.

Rappelons au passage que dans un organisme correctement gérés, tous les projets, quel que soit le service qui les porte, doivent être alignés sur (au service de) l’ambition stratégique clairement définie par le dirigeant, comme symbolisé sur ce schéma.Démontrer la rentabilité de l’investissement

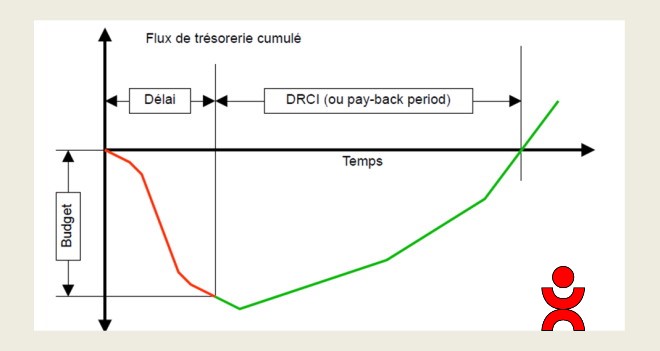

Les questions d’investissement et de rentabilité sont traitées dans le chapitre « La gestion économique des projets » leçon « Projets d’investissement et rentabilité » Ne sont repris ici que les éléments directement utiles dans le cas du projet d’innovation. On se limitera notamment au calcul du délai de récupération du capital investi (DRCI), largement suffisante, compte tenu de l’incertitude sur les prévisions inhérente au domaine de l’innovation.Le principe est très simple : on cherche à savoir au bout de combien de temps les profits cumulés tirés de l’exploitation de l’innovation auront atteint le même montant que la somme dépensée pour introduire cette innovation.

Nous allons en deux schémas décrire le principe et la méthode de calcul du DRCI. D’abord ce graphique : L’axe du temps figure en horizontal de gauche à droite. L’axe vertical est celui des flux de trésorerie cumulés (les entrées et les sorties d’argent). Le temps zéro correspond au …….. Pour lire la suite souscrivez un abonnement PREMIUM ou si vous êtes déjà abonné connectez-vous

Nous allons en deux schémas décrire le principe et la méthode de calcul du DRCI. D’abord ce graphique : L’axe du temps figure en horizontal de gauche à droite. L’axe vertical est celui des flux de trésorerie cumulés (les entrées et les sorties d’argent). Le temps zéro correspond au …….. Pour lire la suite souscrivez un abonnement PREMIUM ou si vous êtes déjà abonné connectez-vous

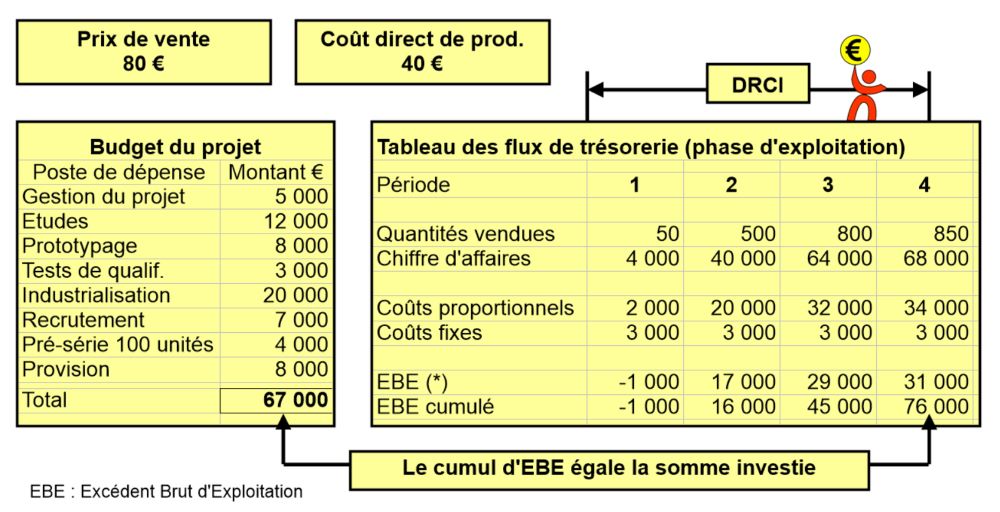

Les tableaux ci-contre illustrent la méthode de détermination du DRCI. Nous travaillons sur un produit industriel dont l’étude de marché a montré que l’on pouvait le vendre 80 €. Le bureau d’études a estimé son coût de production (fournitures et main d’œuvre) à 40 euro. Le budget (tableau de gauche) du projet d’innovation, provision comprise est de 67 000 €. Passons à la phase d’exploitation (tableau de droite). L’échelle de temps est divisée, dans l’exemple, en 4 périodes successives qui peuvent correspondre à des semestres. Les 4 colonnes (1 à 4) correspondent dans ce cas aux deux premières années d’exploitation.

Les tableaux ci-contre illustrent la méthode de détermination du DRCI. Nous travaillons sur un produit industriel dont l’étude de marché a montré que l’on pouvait le vendre 80 €. Le bureau d’études a estimé son coût de production (fournitures et main d’œuvre) à 40 euro. Le budget (tableau de gauche) du projet d’innovation, provision comprise est de 67 000 €. Passons à la phase d’exploitation (tableau de droite). L’échelle de temps est divisée, dans l’exemple, en 4 périodes successives qui peuvent correspondre à des semestres. Les 4 colonnes (1 à 4) correspondent dans ce cas aux deux premières années d’exploitation.La ligne « ventes » correspond au nombre d’unités vendues dans la période de temps. Les valeurs sont également issues de l’étude de marché.

La ligne « CA » correspond au chiffre d’affaires réalisé dans la période. Tout simplement le nombre d’unités vendues multiplié par le prix de vente unitaire (80 €)

La ligne « coûts variables » que l’on aurait également pu nommer « coût proportionnel » correspond aux coûts directs de production. Il s’obtient en multipliant le nombre d’unités vendues par le coût de revient unitaire (40 €)

La ligne « coûts fixes » correspond aux dépenses encourues par l’entreprise qu’il y ait des ventes ou qu’il n’y en ait pas. Loyers, chauffage, salaires indirects, abonnements divers…

La ligne « EBE » correspond à l’Excédent Brut d’Exploitation (le cash-flow) de la période. Le calcul est le suivant : EBE = CA – coûts.

La dernière ligne est celle de l’EBE cumulé.

Partant de là, le DRCI est atteint lorsque le cumul de l’EBE atteint le montant de l’investissement, ici 67000 €

- Le profil du chef de projet

- Constituer la bonne équipe de projet d’innovation

Le profil du chef de projet

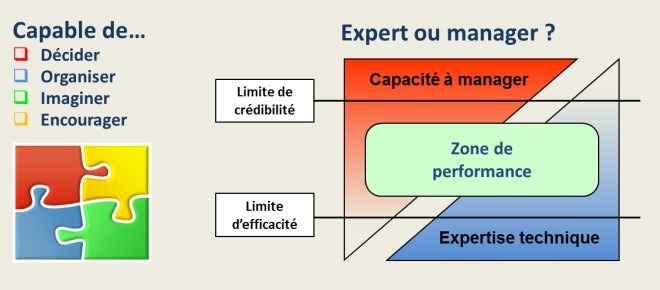

La question est souvent posée : Vaut-il mieux un chef de projet d’innovation expert technique ou un chef de projet manager ? La réponse est nette : ni l’un ni l’autre ! Le chef de projet expert risque de décider de tout, de dicter à ses équipiers tout ce qu’ils doivent faire, et au final de démotiver son équipe. Dans beaucoup de cas il finit par se retrouver surchargé du travail qu’il n’a pas délégué, entouré d’une équipe goguenarde qui n’attend qu’une chose : qu’il fasse une erreur. A l’inverse un chef de projet même excellent manager, s’il n’a pas un minimum de culture technique, perdra vite toute crédibilité tant vis à vis de son équipe qu’il est incapable d’aider que vis à vis du client dont il ne comprend pas les demandes. Les uns et les autres comprendront vite qu’il n’a pas de rôle utile et le marginaliseront, lui laissant juste un rôle honorifique. L’idéal est un chef de projet de grande culture technique, un minimum initié au métier, tout en étant un bon manager. En terme de compétences comportementales, il doit selon les situations être homme (ou femme) de décision, organisateur, créatif et soutien de l’équipe.

La question est souvent posée : Vaut-il mieux un chef de projet d’innovation expert technique ou un chef de projet manager ? La réponse est nette : ni l’un ni l’autre ! Le chef de projet expert risque de décider de tout, de dicter à ses équipiers tout ce qu’ils doivent faire, et au final de démotiver son équipe. Dans beaucoup de cas il finit par se retrouver surchargé du travail qu’il n’a pas délégué, entouré d’une équipe goguenarde qui n’attend qu’une chose : qu’il fasse une erreur. A l’inverse un chef de projet même excellent manager, s’il n’a pas un minimum de culture technique, perdra vite toute crédibilité tant vis à vis de son équipe qu’il est incapable d’aider que vis à vis du client dont il ne comprend pas les demandes. Les uns et les autres comprendront vite qu’il n’a pas de rôle utile et le marginaliseront, lui laissant juste un rôle honorifique. L’idéal est un chef de projet de grande culture technique, un minimum initié au métier, tout en étant un bon manager. En terme de compétences comportementales, il doit selon les situations être homme (ou femme) de décision, organisateur, créatif et soutien de l’équipe.Constituer la bonne équipe de projet d’innovation

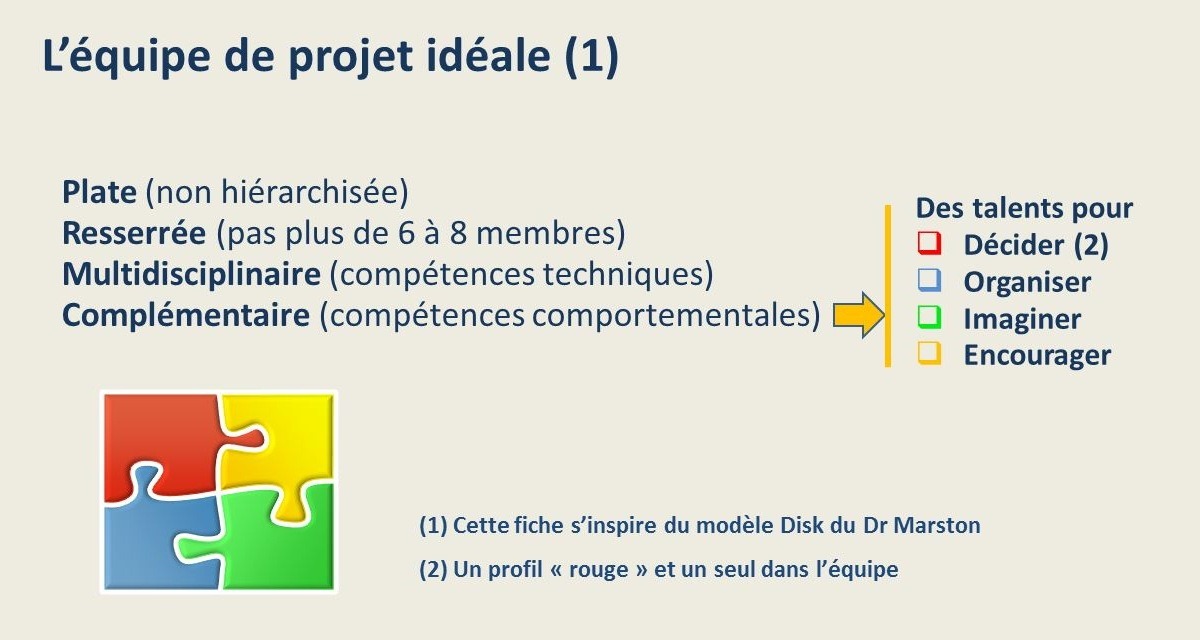

Bien entendu le chef de projet doit être entouré d’une équipe efficace. Il en est de la gestion de projet d’innovation comme du sport : l’équipe doit réunir de bonnes individualités mais cela ne suffit pas, le chef de projet devra créer la cohésion, susciter l’enthousiasme et insuffler un esprit d’équipe.

Bien entendu le chef de projet doit être entouré d’une équipe efficace. Il en est de la gestion de projet d’innovation comme du sport : l’équipe doit réunir de bonnes individualités mais cela ne suffit pas, le chef de projet devra créer la cohésion, susciter l’enthousiasme et insuffler un esprit d’équipe.- L’entreprise dans l’univers concurrentiel

- Stratégie d’excellence ou stratégie de différenciation ?

- Allons plus loin avec « Océan Bleu »

- Définir son offre de valeur avec le canevas stratégique

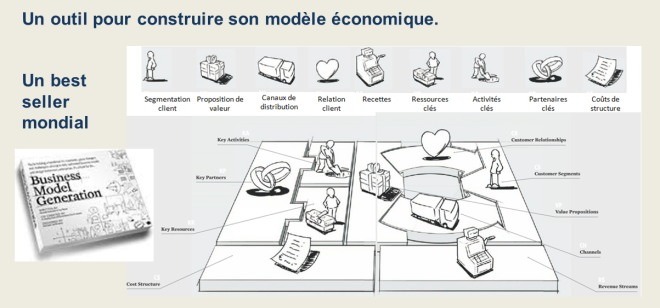

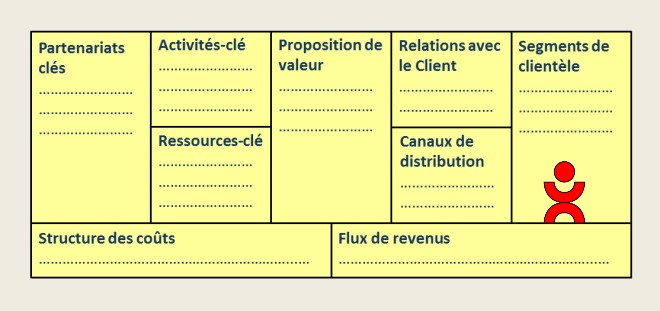

- Le business model d’Alexander Osterwalder

L’entreprise dans l’univers concurrentiel

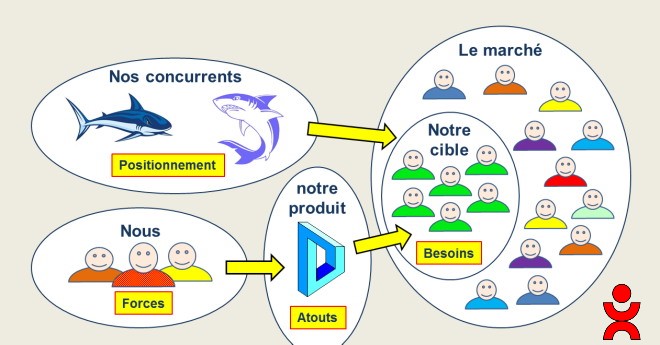

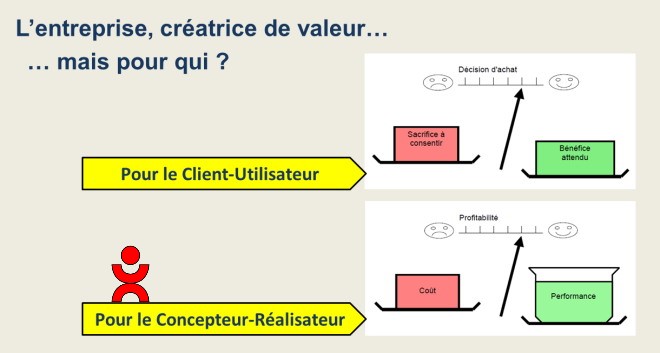

La première qualité d’une innovation est de trouver son public ! Autrement dit votre concept n’a d’intérêt que s’il est susceptible de déclencher l’acte d’achat chez un nombre suffisant d’acteurs économiques. Ceci suppose qu’il existe une population (votre cible) dont une partie au moins des attentes n’est pas satisfaite par l’offre existante, et que cette cible soit prête à adopter votre nouvelle offre et à en payer le prix. Telle est la problématique du positionnement marketing de votre produit.

La première qualité d’une innovation est de trouver son public ! Autrement dit votre concept n’a d’intérêt que s’il est susceptible de déclencher l’acte d’achat chez un nombre suffisant d’acteurs économiques. Ceci suppose qu’il existe une population (votre cible) dont une partie au moins des attentes n’est pas satisfaite par l’offre existante, et que cette cible soit prête à adopter votre nouvelle offre et à en payer le prix. Telle est la problématique du positionnement marketing de votre produit.Stratégie d’excellence ou stratégie de différenciation ?

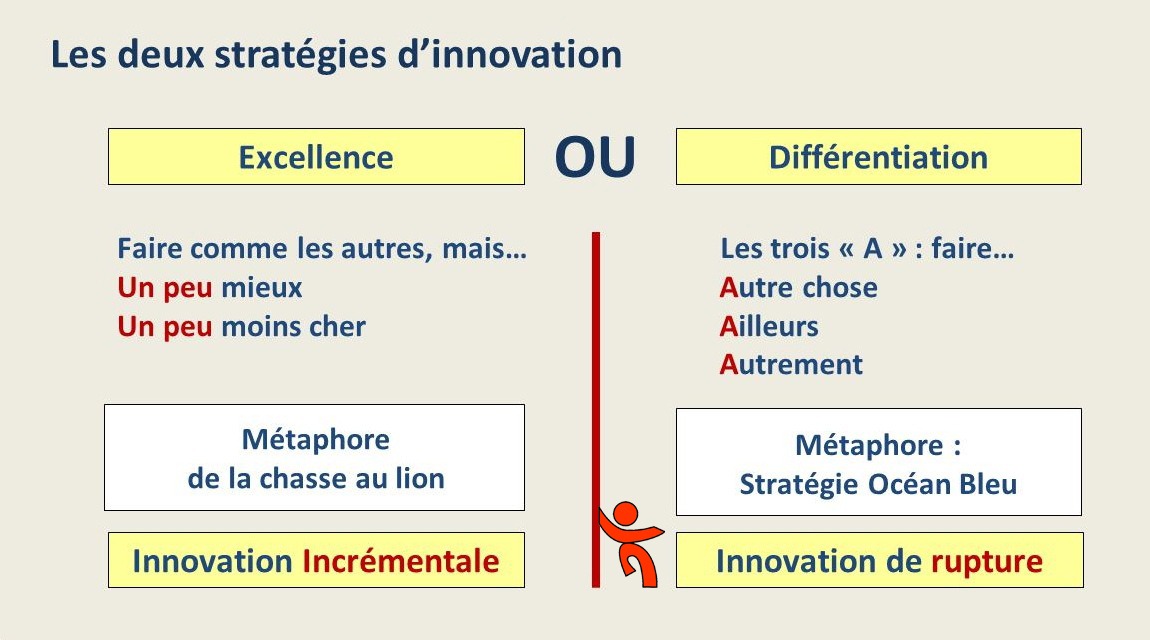

Avant d’aller plus loin posons-nous la question suivante : suffit-il de faire comme ses concurrents mais un peu mieux (ou un peu moins cher) que ses concurrents pour conquérir des parts de marché ? Si vous pensez que oui vous êtes dans une logique d’excellence. Cette attitude vous honore, mais on peut vous objecter trois points : d’abord ne vous attendez pas à un succès foudroyant, si progression il y a elle sera forcément lente. Ensuite si vous comptez sur une baisse du prix pour capter des clients, la seule certitude est que vous allez baisser votre marge et peu-être entrainer vos concurrents dans une spirale destructrice. Enfin la simple observation montre que les entreprises gagnantes sont ceux qui jouent la différenciation plutôt que l’excellence. Voyez Apple, Ikea, Xerox, Ryanair, ces entreprises et bien d’autres ont su créer un concept singulier et capter une clientèle qui ne trouvait pas son bonheur dans l’offre classique.

Avant d’aller plus loin posons-nous la question suivante : suffit-il de faire comme ses concurrents mais un peu mieux (ou un peu moins cher) que ses concurrents pour conquérir des parts de marché ? Si vous pensez que oui vous êtes dans une logique d’excellence. Cette attitude vous honore, mais on peut vous objecter trois points : d’abord ne vous attendez pas à un succès foudroyant, si progression il y a elle sera forcément lente. Ensuite si vous comptez sur une baisse du prix pour capter des clients, la seule certitude est que vous allez baisser votre marge et peu-être entrainer vos concurrents dans une spirale destructrice. Enfin la simple observation montre que les entreprises gagnantes sont ceux qui jouent la différenciation plutôt que l’excellence. Voyez Apple, Ikea, Xerox, Ryanair, ces entreprises et bien d’autres ont su créer un concept singulier et capter une clientèle qui ne trouvait pas son bonheur dans l’offre classique.Vous avez compris que le conseil donné ici est d’opter franchement pour une stratégie de différentiation. Votre produit sera conçu dans l’idée d’apporter une réponse décalée de celle de vos concurrents. Les clients viendront chez vous car ils ne trouvent pas dans l’offre existante ce que vous leur offrez en terme d’usage, de service, de plaisir… ou de prix.

Allons plus loin avec Océan Bleu

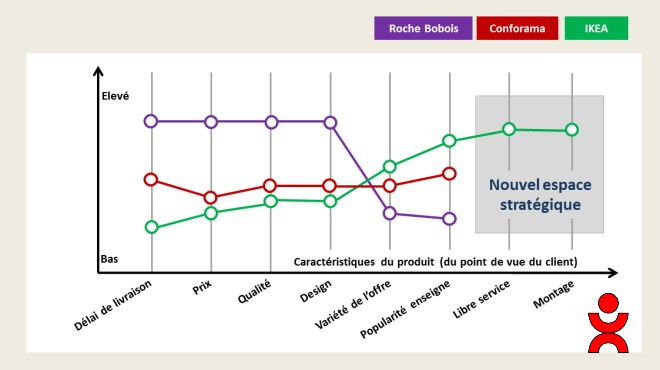

Le livre « Stratégie Océan Bleu » s’est vendu à plus de 2 millions d’exemplaires dans le monde. La thèse défendue par ses auteurs est la suivante : L’entreprise qui se trouve dans un environnement concurrentiel saturé, où les produits se ressemblent de plus en plus et où la guerre des prix fait rage, doit s’affranchir des contraintes de son marché.

Le livre « Stratégie Océan Bleu » s’est vendu à plus de 2 millions d’exemplaires dans le monde. La thèse défendue par ses auteurs est la suivante : L’entreprise qui se trouve dans un environnement concurrentiel saturé, où les produits se ressemblent de plus en plus et où la guerre des prix fait rage, doit s’affranchir des contraintes de son marché.Océan rouge, océan bleu

Le rouge est la couleur du sang. Métaphoriquement, l’océan rouge est celui dans lequel l’entreprise livre bataille contre ses concurrents. A l’opposé, l’océan bleu c’est la masse des clients/utilisateur insatisfaits de l’offre existante ou prêts à se laisser séduire par un produit/service différent.

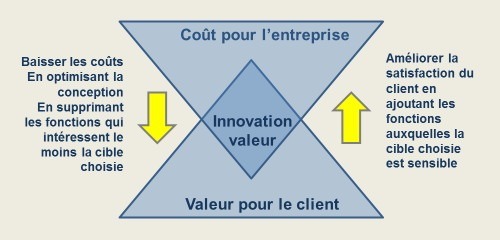

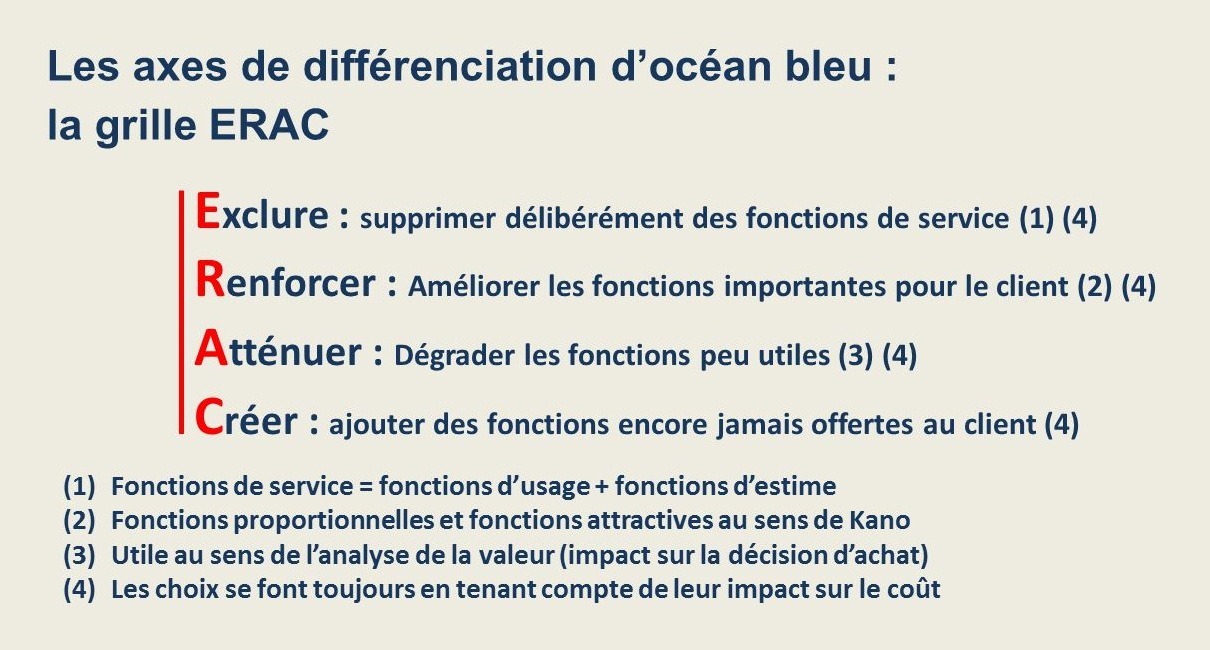

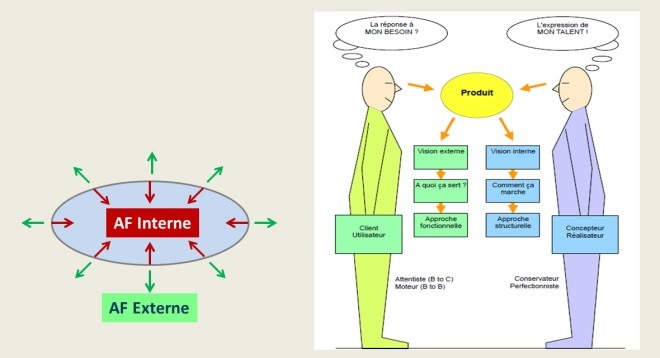

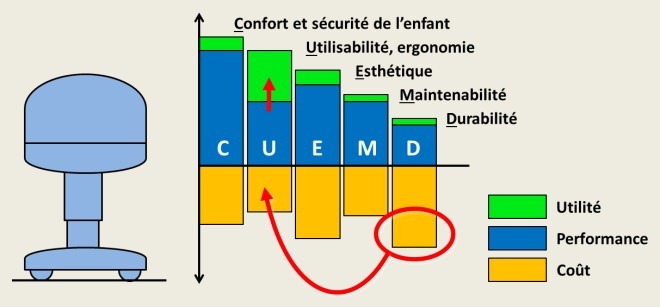

Ce que les auteurs du livre « Stratégie Océan Bleu » nomment le concept d’innovation-valeur est un principe connu depuis les années 1960 et mis en pratique notamment dans la démarche d’analyse de la valeur. Tout au plus le schéma qui illustre le concept est-il original (reproduit ci-contre). Le succès du produit/service est représenté par la zone centrale verte correspondant à la superposition des deux triangles. Pour augmenter la surface verte (la profitabilité du produit), deux moyens : réduire les coûts ou augmenter la valeur perçue par le client.

Ce que les auteurs du livre « Stratégie Océan Bleu » nomment le concept d’innovation-valeur est un principe connu depuis les années 1960 et mis en pratique notamment dans la démarche d’analyse de la valeur. Tout au plus le schéma qui illustre le concept est-il original (reproduit ci-contre). Le succès du produit/service est représenté par la zone centrale verte correspondant à la superposition des deux triangles. Pour augmenter la surface verte (la profitabilité du produit), deux moyens : réduire les coûts ou augmenter la valeur perçue par le client.Tourner le dos à la concurrence